がん患者様のためのお役立ちブログ

がん治療中にものを食べられない原因とは? 治療・がん別の食べられない理由と食事の工夫

がん患者さまの中には、治療中に食事が満足に摂れず苦悩する方もいます。

今回はがんを患っており食事が思うように摂れず悩んでいる方やそのご家族に向けて情報をまとめました。

- がん治療中にものが食べられなくなる原因

- がん治療中に食事ができないときはどうすればよいのか

- さまざまな食事の工夫

を紹介します。ぜひ参考にご覧ください。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

INDEX

がん治療中にものが食べられなくなる原因

今回はがん治療中にものが食べられなくなる原因を大きく3つに分けて解説します。

原因1. 治療の副作用や合併症によって食べられなくなる

がん治療中にものが食べられなくなる原因の1つ目は、 治療の副作用や合併症によって食べられなくなるというものです。

特に抗がん剤治療、放射線治療、手術による治療では、吐き気、口内炎、味覚の変化などの症状が現れ、食欲が低下したり、食事が困難になることがあります。

それぞれの治療内容における具体的な影響について、詳しく解説します。

抗がん剤治療

抗がん剤はがん細胞の増殖を抑え、がんの進行や転移を抑えるための薬です。

投与方法には注射や内服があり、全身治療として有効です。この抗がん剤を用いた治療法は「薬物療法」や「化学療法」と呼ばれます。

抗がん剤は、全身に作用するため、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼし、副作用が生じることがあります。

特に食事に影響を与える以下のような症状が見られることがあります。

- 食欲不振

- 吐き気や嘔吐

- 下痢

- 口内炎

- 味覚や嗅覚の変化

以下に、それぞれの副作用について詳細を解説します。

【食欲不振】

抗がん剤治療の副作用として、食欲不振を引き起こす可能性があります。

食欲不振では、食べたいという意欲が低下してしまいます。

【吐き気や嘔吐】

副作用として吐き気や嘔吐が現れる場合もあります。

予防的に吐き気止めの薬を使用することで、症状を抑えることができます。

【下痢】

下痢も抗がん剤の副作用として出現する症状です。下痢が生じた場合、水分や電解質の損失を補うため、点滴などで対応します。

【口内炎】

抗がん剤の副作用として、口内炎が現れることも知られています。

口内炎では、口の中がただれてしまい、食事が取りづらくなってしまいます。口内炎にはうがい薬や軟膏を使用して対処します。

【味覚や嗅覚の変化】

一部の患者さまは、味覚や嗅覚の変化を訴える人もいます。

これは、舌にある味を感知するセンサーやにおいを感じるセンサーが影響を受けるためと言われています。

口内環境の変化により、生じる場合もあるそうです。

なお、これらの副作用には個人差があり、全ての人に現れるわけではありません。

放射線治療

放射線治療中にものが食べられなくなることもあります。ここでは、放射線治療とはどのような治療かを紹介します。

放射線療法は局所療法の一種です。放射線をがんに照射し、がん細胞の増殖を止めて再発を予防する治療法として知られています。

放射線治療は抗がん剤治療と比べて、全身への影響は少ないものの、照射部位にさまざまな副作用が生じる可能性があります。

- 口やのどのがん:照射箇所周辺の粘膜や歯ぐきなどが傷付き、潰瘍ができることがあるため注意が必要です。

- 食道がん:食道に炎症や潰瘍ができる可能性があります。

- すい臓がん:食欲不振、嘔吐・吐き気、下痢などが起こることもあります。

- 前立腺がんや子宮がん:下痢や血便になるなどの症状が現れます。

これらの副作用により、食事を取れなくなってしまう方もいます。

手術による治療

がんの切除手術によって食事が取りにくくなる場合があります。

例えば、胃を一部切除したり、大腸を短くしたりする手術では、これが原因となることがあります。

また、手術の影響で食べられる量が少なくなったり、下痢を引き起こすこともあります。

胃の手術後には、冷や汗、動悸、吐き気、腹痛、めまいなどの症状が現れる可能性があり、注意が必要です。

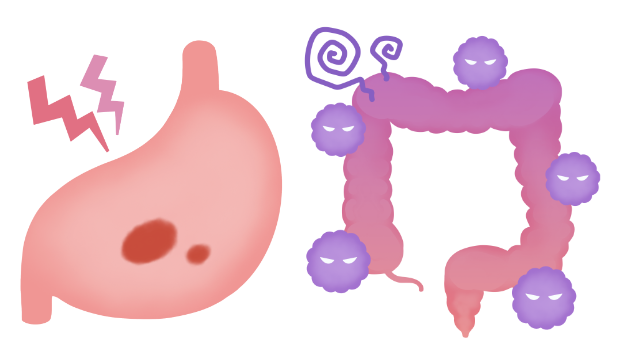

原因2. がんそのものによって食べられなくなる

がん治療中にものが食べられなくなる原因の2つ目は、がんそのものによって食べられなくなってしまうことです。

がんによって、食事ができなくなるケースもありますし、食欲はあっても推奨されない食べ物もあります。

胃がん・大腸がんのケース

胃がん・大腸がんでは、がんの初期では問題なく食事ができるケースが多いですが、がんが進行し潰瘍ができると痛みが生じたり食欲不振になったりすることがあります。

その他にも腸閉塞になったり、腸に穴が開くこともあります。強い痛みや吐き気、嘔吐などの症状が起こり、食事ができなくなってしまう場合もあるため、注意が必要です。

関連記事:「ステージ4の胃がんになった場合の治療法とは?」「大腸がんの余命は?」

膵臓がんのケース

膵臓がんでは炎症や機能低下のリスクがあるため、仮に食欲があったとしても過剰な赤肉や加工肉、炭水化物の過剰摂取、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の多い食品は食べないように注意しましょう。

関連記事:「膵臓がんステージ4の症状とは?」

原因3. がんへの不安によって食べられなくなる

がん治療中にものが食べられなくなる原因の3つ目は、がんへの不安や恐怖など、精神的な影響による食欲低下です。

がんに対する不安や恐怖心が強まることにより、食欲不振になる場合もあります。

がん治療中に食事ができないときはどうすればよい?

では、がん治療中に食事ができないときはどうすればよいのでしょうか。

無理して食事をしようと思うと、かえって食べることがつらくなってしまう場合があります。

医師から特別な指示がない場合は、1日3食にこだわりすぎず、体調やおなかの調子、副作用の症状に応じて、食べられるものを、食べたいときに、食べられる分だけ摂取することをおすすめします。

それでも食事が難しい場合は、担当の医師や看護師、栄養士などに相談することが大切です。

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫を紹介します。

がんによって食べられないときに、一口でも多く食べられるようにするための食事の工夫について解説していきます。

好きなものを食べる

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の1つ目は、好きなものを食べるということです。

バランスの良い食事を取ることは大切ですが、無理をしすぎる必要はありません。食欲のないがん患者さまは、まずは好きなものを食べることを優先しましょう。

また、がんを患うと味覚障害などの影響で、これまでと好きな食べ物の嗜好が変わる可能性もあります。

患者さまをサポートするご家族の方は、ご本人に食べたいものを聞くようにしましょう。

患者さまが好む食品を小分けにして冷蔵・冷凍しておくと、食べたいと思ったタイミングですぐに提供できるのでおすすめです。

盛り付けを工夫する

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の2つ目は、盛り付けを工夫することです。

食欲がない場合でも、彩りや雰囲気を変えることで食事が楽しく感じられることがあります。

例えば、彩り豊かに盛り付けたり、季節感のある食器を使用したり、食卓に花を飾ったりするのもおすすめです。

雰囲を変えることで食欲が出るケースがあります。

小さなお皿に盛りつけることで、食べきったことへの達成感にも繋がります。

カロリーの高いものをすぐに食べられるようにしておく

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の3つ目は、カロリーの高いものをすぐに食べられる状態で準備しておくことです。

食事が十分に取れないと体重が減少し、それが治療に影響してしまう場合もあります。そのため、カロリーのある食品を事前に準備しておき、食べられるときにすぐに摂取できるようにしておきましょう。例えば、

- カットフルーツ

- 小さめのおにぎり

- ジャム

- はちみつ

などがおすすめです。

消化の良いものを食べる

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の4つ目は、消化の良いものを食べることです。

吐き気や嘔吐の症状がある場合は、ごはんや麺など消化の良いものを少量ずつ食べるようにしましょう。

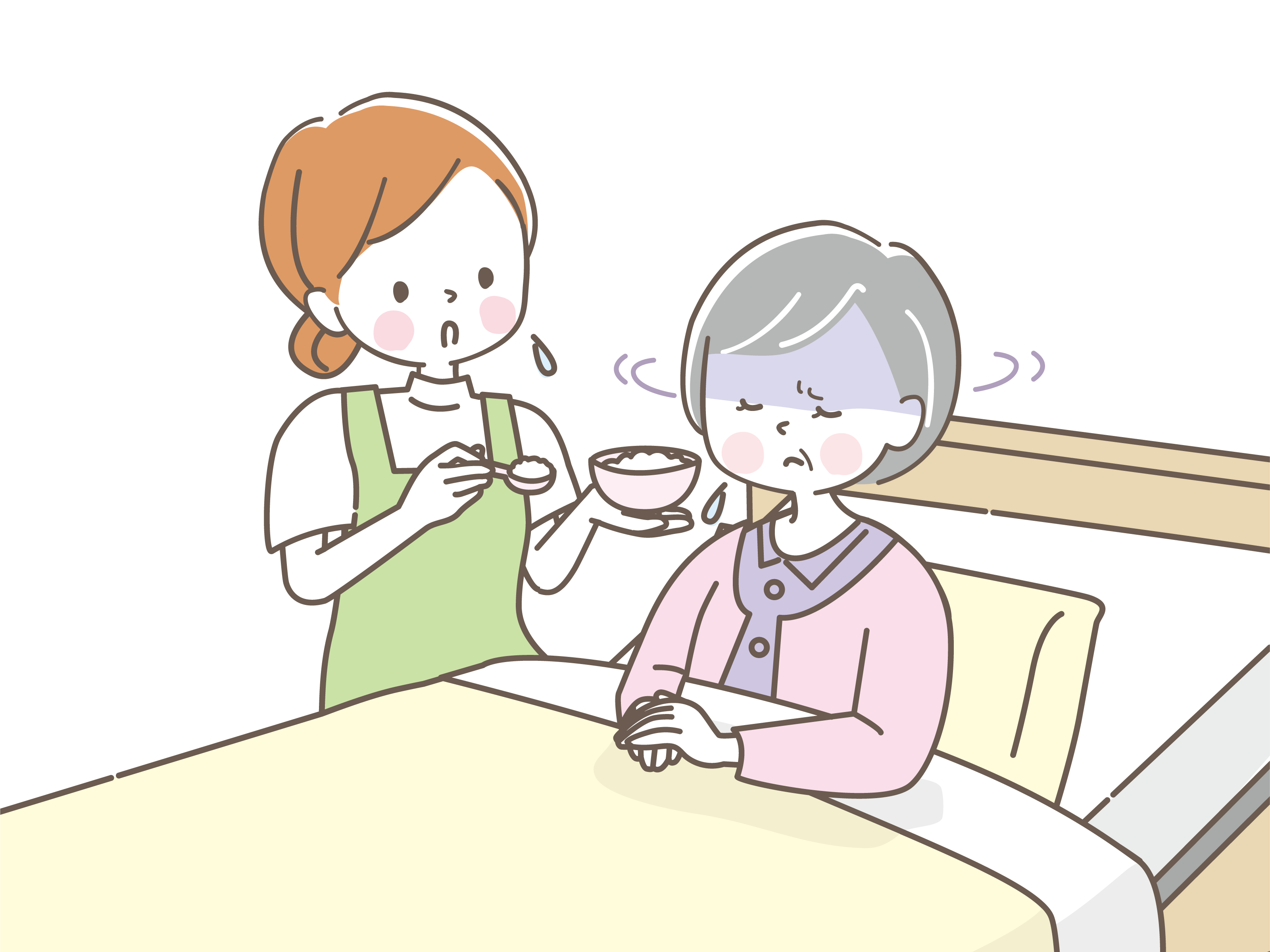

柔らかくとろみのあるものを食べる

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の5つ目は、柔らかくとろみのあるものを食べることです。

食べ物を噛むのが難しい場合や、飲み込みにくい場合は、柔らかくとろみのあるものがおすすめです。

飲み物や汁物は、片栗粉などでとろみをつけると飲み込みやすくなります。また、パサパサした食品は、ペースト状にするなど、調理法を工夫することで、食べやすくなります。

食事の温度を体温に近づける

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の6つ目は、食事の温度を体温に近づけることです。

口内炎など、口の中に痛みがある場合は、熱いものや冷たいものは刺激になり、痛みが生じることがあります。

そのため、食事の温度を調整し、口への負担を軽減するとよいでしょう。

こまめにうがいをしたり飴を舐めたりする

副作用などで唾液が減って食事しにくい場合には、こまめにうがいをしたり飴をなめたりすることで唾液が分泌されやすくなります。

特に、口内炎ができている場合は、生理食塩水でうがいをするのがおすすめです。

生理食塩水は、水1リットルあたり食塩大さじ2分の1を溶かして作ることができます。

この他に、市販されている口内保湿スプレーやジェルを使用するのもおすすめです。ぜひお試しください。

こまめに水分補給をする

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の7つ目は、こまめに水分補給をすることです。

水分不足は脱水症状の原因となるため、こまめに水分を補給しましょう。

食べる姿勢に気を付ける

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の8つ目は、食事の姿勢に気を付けることです。

体調が優れない場合や、寝たきりの状態など、座って食事が難しいときは食べ物が気道に入ってしまわないように、上体を45度から60度に起こして顎を引いた姿勢で食事をすることをおすすめします。

医師や看護師にどのような姿勢で食べるべきか確認するのも良いでしょう。

がんに対する不安を和らげる

食べられないときに押さえておきたい食事の工夫の9つ目は、がんに対する不安を和らげることです。

がんへの不安や恐怖などが食欲不振の一因となっている場合は、ご家族や友人、担当する医師など、信頼できる人に気持ちを打ち明けることで気持ちが軽くなることもあります。

相談支援センターの心のケアの専門家に相談したり、患者会などに参加したりすることも良いでしょう。

食事と6種複合免疫療法

今回は、がん治療中にものを食べられない原因について解説しました。

がん治療は、患者さまとそのご家族の心身に大きな影響を与えます。食事方法を工夫したり、最適な治療法を選択したりすることで、心身への負担を少しでも軽減することができます。

同時に検討していただきたい治療法として、6種複合免疫療法をご案内します。

6種複合免疫療法は術後補助療法の一種で、副作用が少なく、体への負担も小さい治療法です。

複数種類の免疫細胞を同時に活性化・増殖し、がん細胞を攻撃します。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞に攻撃の指令を送る。

- NK細胞:がん細胞を直接攻撃し、破壊する役割を担う。

- NKT細胞:NK細胞とT細胞の特性を併せ持ち、免疫環境を調整して攻撃力を高める。

- キラーT細胞:特異的にがん細胞を攻撃・破壊する。

- ヘルパーT細胞:免疫システム全体を調整し、他の細胞の働きをサポートする。

- ガンマデルタT細胞:多様ながん細胞に対応し、幅広い攻撃を行う。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムを全体的に強化し、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少なく、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00