がん患者様のためのお役立ちブログ

乳がんの第4の治療方法・免疫療法とは? 乳がんの分類や従来の治療方法との違いについて解説

乳がんと診断され、不安を抱えている方も多いでしょう。

しかし、医療は日々進歩しており、治療の選択肢も増え続けています。

免疫療法は、その中でも注目を集める治療法の一つです。患者さま自身の免疫力を高め、がん細胞と闘うこの治療法は、多くの方に新たな希望をもたらしています。

この記事では、乳がんの治療法、特に免疫療法について、わかりやすく解説します。

免疫療法は、手術療法、放射線療法、化学療法などの治療と併用されたり、これらの治療後に実施されたりすることがあります。

治療の選択肢を探している方、治療中の方、そしてご家族の皆さまにも、少しでもお役に立てれば幸いです。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

乳がんとは?

そもそも乳がんとは、乳腺の組織にできる悪性腫瘍(がん)のことを指します。

一般的には乳管から発生することが多い疾患ですが、乳腺小葉からも発生する場合があります。

乳がんは女性の罹患率が高いがんですが、実は男女問わず発症する可能性があります。

男性の乳がんは非常に稀で、年間の死亡者数は女性の乳がんの100分の1以下です。

乳がんの主な症状には次のようなものがあります。

・乳房にしこりができる

・乳房にえくぼ、ただれができる

・左右の乳房の形が非対照になる

・乳頭から分泌物が出る など

乳がんが進行すると、乳房周辺のリンパ節や、骨、肺などの遠くの臓器に転移することもあります。

乳がんの分類

乳がんには大きく3つの分類方法があります。

ここでは「広がり方による分類」「性質による分類」「進行度による分類」それぞれの分類について詳しく見ていきましょう。

乳がんの広がり方による分類

乳がんの分類方法1つ目は、乳がんのがん細胞の特徴や広がり方による分類方法です。

これは「組織型(病理型)」と呼ばれ、主に次の2つに分類されます。

①浸潤がん

がん細胞が周辺組織に広がった状態で、転移や再発の可能性があります。

②非浸潤がん

がん細胞が乳管や乳腺小葉にとどまっている状態のことを言います。

関連記事:浸潤性小葉がんについて解説|特殊型乳がんの治療法とは?

乳がんの性質による分類

乳がんの分類方法2つ目は、乳がんの性質による分類です。

「サブタイプ」と呼ばれ、治療法を決める指標となります。

がん細胞の表面に現れる特定のタンパク質を調べることで判定され、ホルモン受容体(レセプター)やHER2(細胞の増殖に関係しているタンパク質)が陽性か陰性か、がん細胞の増殖能力が高いかどうかによって次以下の表のように分類されます。

| ルミナルAタイプ型 | ホルモン受容体陽性、HER2陰性でがん細胞の増殖スピードが遅い乳がん。 Bタイプを合わせると乳がん全体の7〜8割を占めます。多くの場合、ホルモン療法が推奨されます。 |

| ルミナルBタイプ型 | ホルモン受容体陽性、HER2陰性でAタイプに比べ、がん細胞の増殖力が高い乳がん。ホルモン療法に加えて抗癌剤治療が推奨されます。 |

| ルミナルHER2型 | ホルモン受容体陽性、HER2陽性でホルモン療法、分子標的療法ともに効果が期待できる乳がんです。 |

| HER2型 | ホルモン受容体陰性、HER2陽性で乳がんの1割を占めます。ホルモン両方の対象となるホルモン受容体を持たないため、分子標的療法と抗がん剤療法の併用が推奨されます。 |

| トリプルネガティブ型 | ホルモン受容体陰性、HER2陰性の乳がん。ホルモン療法や分子標的療法の攻撃の対象となるホルモン受容体とHER2いずれも持たないため、抗がん剤治療が行われます。 |

乳がんの進行度による分類

乳がんの分類方法3つ目は、乳がんの進行度による分類です。

進行度は「ステージ(病期)」とも呼ばれ、ステージごとに治療方針が決まります。

乳がんは0期から始まり、治療をしないと徐々に進行するがんのため、早期の治療が重要です。

関連記事:末期の乳がんは痛みがある? 主な症状や治療法について解説

| がんの大きさ | リンパ節転移 | 遠隔転移 | |

| 0期 | 非浸潤がん | なし | なし |

| Ⅰ期 | 2cm以下 | なし | なし |

| ⅡA期 | 2cm以下 | 腋窩リンパ節に転移。そのリンパ節は固定されておらず動く。 | なし |

| 2cm~5cm以下 | なし | なし | |

| ⅡB期 | 2cm~5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移。そのリンパ節は固定されておらず動く。 | なし |

| 5cm~ | なし | なし | |

| ⅢA期 | 5cm以下 | 腋窩リンパ節に転移。そのリンパ節は固定されて動かない。あるいは、リンパ節が互いに癒着している。または、腋窩リンパ節に転移はないが内胸リンパ節に転移がある。 | なし |

| 5cm~ | 腋窩リンパ節か内胸リンパ節に転移がある。 | なし | |

| ⅢB期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、がんが胸壁に固定されている。または、がんが皮膚に出たり皮膚が崩れたりむくんでいる。しこりがない炎症性乳がんも、このⅢB期から含まれる。 | なし | |

| ⅢC期 | がんの大きさに関わらず、腋窩リンパ節と内胸リンパ節の両方に転移がある。または、鎖骨の上もしくは下のリンパ節に転移がある。 | なし | |

| Ⅳ期 | がんの大きさやリンパ節転移の有無に関わらず、骨、肝臓、肺、脳など他の臓器への遠隔転移がある。 | あり | |

(参考:国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス 「乳がん 治療」)

乳がんの従来の治療方法

続いて、乳がんの従来の治療法を見ていきましょう。

一般的に行われている乳がんの治療法としては、主に以下の3つが挙げられます。

・手術療法

・放射線療法

・薬物療法

これらの療法は、単独で行われる場合もあれば、複数の治療法を組み合わせて行うこともあります。

治療方針は、がんの広がり方や性質、進行度、さらに患者さまの希望、健康状態、年齢、合併症の有無などを総合的に考慮して決定されます。

それぞれの治療法について、詳しく見ていきましょう。

手術療法

まずは、乳がんの手術療法について紹介します。

乳がんのステージが0からⅢ期の場合、外科的手術によって腫瘍を切除する治療法が選択されます。

切開する手術だけでなく、内視鏡や腹腔鏡を使用する術式もあり、これらは体への負担が少ない点が特徴です。

手術には、乳房を残す「乳房温存術」と、乳房を全て切除する「乳房全切除」の2つの方法があります。

・乳房温存術

がんとその周辺の正常な乳腺組織を部分的に切除します。

切除範囲が大きい場合、乳房が変形することもありますが、乳房全切除術に比べて侵襲が小さいのが特徴です。

また、乳房温存術を選択した場合は、再発リスクを減らすため、放射線療法を併用します。多くの場合、放射線療法は手術の傷が癒えた約1ヶ月後から開始されます。

・乳房全切除術

がんが広範囲に及んでいる場合や、同じ乳房に複数のがんがある場合などに選択されます。

この手術では、大胸筋や小胸筋を残しつつ、皮膚の一部と乳房全体を切除します。

乳房全切除後には、再建手術を行う選択肢もあるため、医師とよく相談しましょう。

乳がんの腫瘍切除と同時に、わきのリンパ節についても「センチネルリンパ節生検」や「腋窩リンパ節郭清」を行うこともあります。

「センチネルリンパ節生検」は、わきのリンパ節にがんが転移しているかを調べる検査です。

「腋窩リンパ節郭清」は、手術前にリンパ節転移が確認された場合などに、わきのリンパ節を全て摘出する手術です。

関連記事:乳がんの手術費用について解説:施術別の費用の目安を紹介

放射線療法

続いて、放射線療法について解説します。

これは、放射線を照射してがん細胞を死滅させる治療法です。

特定の部位に作用する局所療法であり、乳がん治療では、手術後に温存した乳房や乳房周囲のリンパ節に照射されることが多いです。

また、乳がんが骨や脳などに転移した場合、症状の緩和を目的として用いられることもあります。

放射線療法は、乳がんの再発リスクを下げることを目指す治療法の一つです。

薬物療法

乳がんの治療法のメインとして薬物療法があります。

使用する薬は、がんの種類や治療の目的によって異なり、主に以下の3種類があります。

・ホルモン療法

・化学療法

・分子標的療法

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

ホルモン療法

ホルモン療法は、前述の「サブタイプ」でご紹介したルミナルタイプの乳がんをはじめとする、女性ホルモンが関与する乳がんに適用されます。

このタイプの乳がんは、女性ホルモンの影響を受けて成長するため、ホルモンの働きを抑えることでがんの増殖を抑制することが期待できます。

ホルモン療法で使用する薬剤は、閉経の有無によって異なります。

化学療法

化学療法は、抗がん剤を投与して治療を行う方法です。

乳がんの場合、異なる作用を持つ複数の抗がん剤を組み合わせて使用する多剤併用療法が一般的です。

ホルモン感受性のない乳がんや、ホルモン感受性の少ない乳がんには、効果的であることが知られています。

抗がん剤を投与するタイミングや目的に応じて、治療は以下の2つに分けられます。

1つ目は術前化学療法です。

この治療は、手術が困難な場合や腫瘍が大きく乳房温存術ができない場合に行われます。腫瘍を縮小させることで手術や乳房温存術を受けられるようにすることが目的です。

2つ目は術後化学療法です。

この治療法は早期の乳がんに多く用いられ、転移や再発を防ぐことを目的としています。化学療法の副作用には、脱毛、倦怠感、骨髄抑制などがあります。

分子標的療法

分子標的療法は、がん細胞の増殖を促す特定の分子(タンパク質や遺伝子)を標的とし、がんの増殖を抑える治療法です。

従来の抗がん剤の多くは、がん細胞だけでなく正常な細胞も攻撃してしまうため、副作用が強く、患者さまの体に大きな負担をかけていました。

一方、分子標的療法は、がん細胞の増殖や転移を引き起こす特定の分子にのみ作用するため、正常な細胞への影響が少なく、副作用が比較的軽いのが特徴です。

ただし、副作用が全くないわけではありません。

また、分子標的療法は抗がん剤との併用が可能であり、がん細胞の増殖をより効果的に抑制できることが期待されています。

乳がんの第4の治療方法「免疫療法」

従来の乳がんの治療法は、手術療法、放射線療法、化学療法の3つが主流でしたが、最近では新たな第4の治療法として「免疫療法」が注目を集めています。

そもそも免疫とは、細菌やウイルスなどから体を守る力のことです。そして免疫療法は、その体を守る力を強化し、がん細胞と闘う力を高める治療法です。

免疫療法の効果は全身に及ぶため、切除が難しい腫瘍や、検査で発見されていない腫瘍にも効果が期待できます。

また、手術後のがんの転移予防にも有効とされており、従来の3つの治療法で効果が見られなかった患者さまにも新たな選択肢としてご検討いただけます。

さらに、免疫療法は手術療法、放射線療法、化学療法と併用することも可能です。免疫療法にはいくつかの種類があるため、それぞれ詳しく紹介します。

免疫チェックポイント阻害療法

PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳がんに対する新しい治療選択肢として「免疫チェックポイント阻害薬」があります。

PD-L1は、がん細胞が免疫から攻撃されないように働く物質です。

「免疫チェックポイント阻害療法」は、PD-L1によって抑制された免疫の攻撃力を回復させるものです。

大規模な臨床試験を通じて、その治療効果や安全性が確認されています。

この治療法は、免疫チェックポイント阻害薬という薬剤を使用する治療で、薬物療法の一種でもあります。

また、全ての患者さまに起こるわけではありませんが、 息切れや息苦しさ、だるさ、発熱、下痢、大腸炎などの副作用が引き起こされる可能性があるため、注意が必要です。

免疫細胞療法

免疫細胞療法は、患者さま自身の血液から免疫細胞を取り出し、体外で増殖・活性化したあと、再び体内に戻す治療法です。

この治療法は、重篤な副作用のリスクが比較的低いことが特徴で、体への負担も少ないことから、さまざまながんの治療に用いられています。

しかし、軽度の副作用が起こる可能性はゼロではありません。

また、全ての医療保険が適用されるわけではないこと、効果には個人差があることなど、注意すべき点もいくつかあります。

免疫細胞療法には、さまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。

ここでは、代表的な免疫細胞療法を2つ紹介します。

NK細胞療法

免疫細胞療法の一つに、NK細胞療法があります。

NK細胞とは、ナチュラルキラー細胞とも呼ばれ、直訳すると「生まれながらの殺し屋」という意味です。

NK細胞は、リンパ球の約10〜30%を占めており、がん細胞など出会ったことのない異常細胞を発見すると、単独で攻撃を行います。

NK細胞と他の免疫細胞との違いは、抗原抗体反応がない点にあります。

T細胞やB細胞などの他の免疫細胞は抗原抗体反応に基づいて、過去に異常細胞として認識したものしか攻撃しませんが、NK細胞はその制約なく攻撃が可能です。

NK細胞療法は、この強力なNK細胞を体外で増やし、活性化させた後、再び体内に戻すことで、がんに対する免疫力を高める治療法です。

従来の治療法と比較して、拒絶反応や重篤な副作用が少なく、がん細胞を破壊する能力の高いNK細胞を使用するため、比較的短期間で効果が出やすいと言われています。

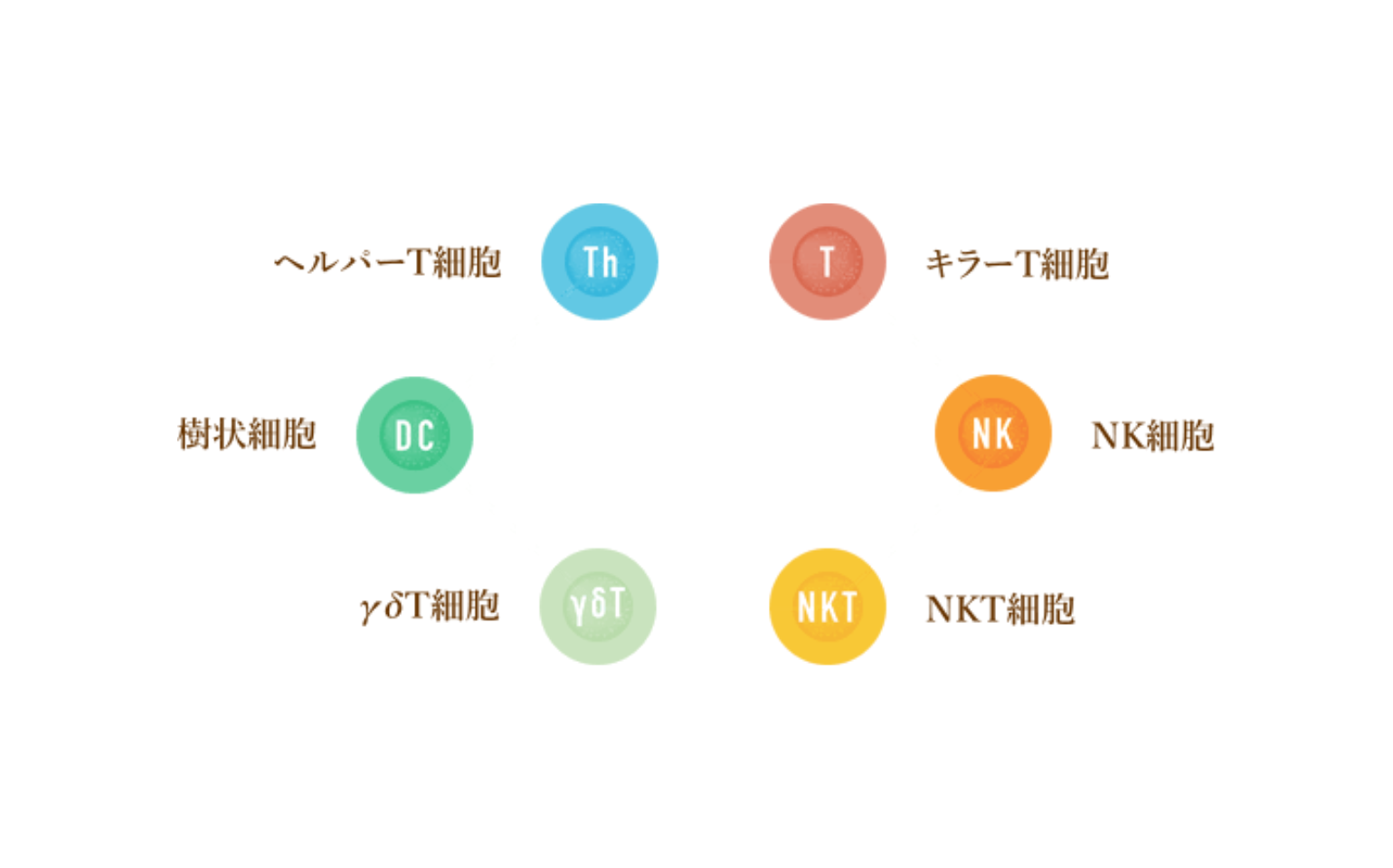

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、私たちの体内に存在する6種類の免疫細胞を、それぞれが持つ特徴を活かして活性化・増殖させ、がん細胞を攻撃する治療法です。

この療法では、NK細胞、樹状細胞、ヘルパーT細胞、キラーT細胞、NKT細胞、ガンマ・デルタT細胞といった、がんに対するさまざまな攻撃力を備えた免疫細胞に働きかけます。

ほとんどのがんに適応可能で、手術や抗がん剤治療、放射線治療が難しい転移・再発したがんに対しても効果を示す場合があります。

6種複合免疫療法は、NK細胞療法と同様に、患者さま自身の免疫細胞を利用するため、重篤な副作用が生じるリスクが低いことが特徴です。

また、放射線治療や抗がん剤治療との併用も可能であり、より包括的な治療戦略を立てることができます。

さらに、6種複合免疫療法は1回の治療時間が約20~30分と短く、採血量もわずか30cc程度で済みます。

入院の必要はなく、通院による治療が可能であることも、この治療法の特徴です。そのため、患者さまの日常生活への影響を最小限に抑えながら、治療を進めることができます。

従来の治療方法と免疫療法の違い

では、従来の3つの治療方法と免疫療法には、どのような違いがあるのでしょうか。

免疫療法とその他の治療方法の特徴を見ていきましょう。

| メリット | デメリット | |

| 手術療法 | ・がんを直接切除可能 | ・手術できない場合がある

・転移・再発の可能性がある ・手術を受ける方の体力が必要 |

| 放射線療法 | ・がん細胞に直接アプローチ可能

・手術が難しい箇所にも照射できる場合がある

|

・転移・再発の可能性がある

・副作用が起きる可能性がある

|

| 薬物療法 | ・体全体に効果が及ぶ

・がんのステージが進んでいても効果を発揮する |

・正常な細胞を損傷させる可能性がある

・副作用が強い

|

| 免疫療法 | ・体全体に効果が及ぶ

・重篤な副作用が起きる可能性が低い ・転移・再発予防にも効果がある ・体への負担が少ない |

・保険が適用されないことが多い

・治療法によっては受診できる医療機関が少ない

|

乳がんと診断されたら6種免疫療法の検討を

今回の記事では、乳がんの治療法について詳しく解説しました。

乳がんの治療法には、手術療法、放射線療法、化学療法、そして免疫療法の4つがあります。

免疫療法の中でも免疫細胞療法は、患者さま自身の免疫力を高めることでがん細胞と闘う治療法です。

従来の治療法と比べ、身体への負担が少なく、体力が低下している方でも受けられる可能性があります。

今回紹介した免疫療法の一つである「6種複合免疫療法」は、厚生労働省の許可を受けた細胞培養施設にて、極めて高度な安全管理体制のもと、細胞培養の委託を受けています。

がんと闘う免疫細胞を、約3週間で「1,000万〜2,000万個」から「20億〜50億個」まで培養することができます。

特徴

①がん3大療法との併用が可能。ほぼ全てのがん※に対応

②副作用が少なく、続けやすい療法

③厚生労働省の許可を受けた施設で細胞培養を行う

※一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

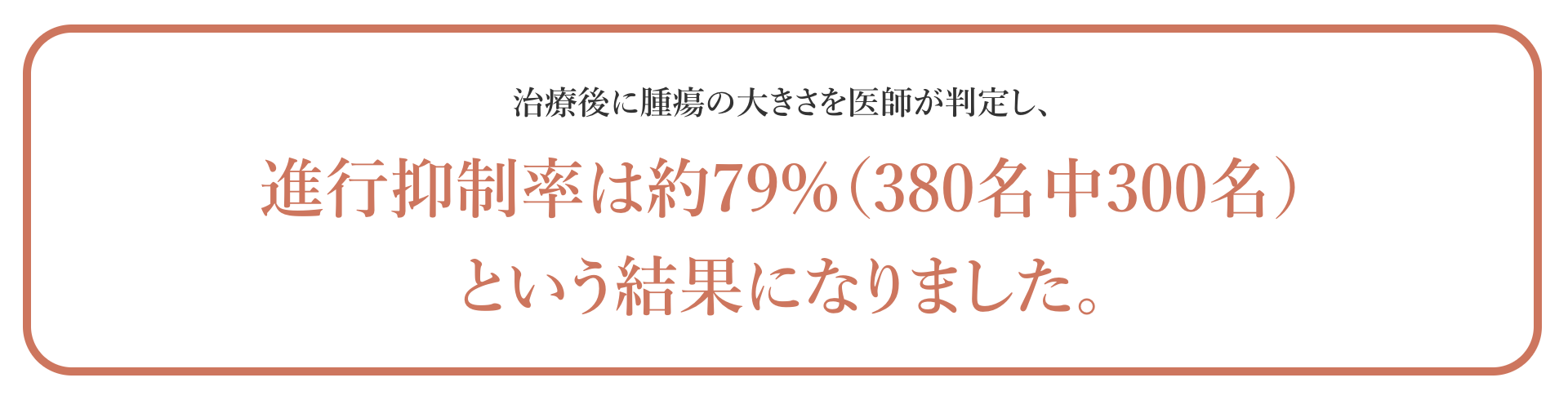

6種複合免疫療法の治療効果

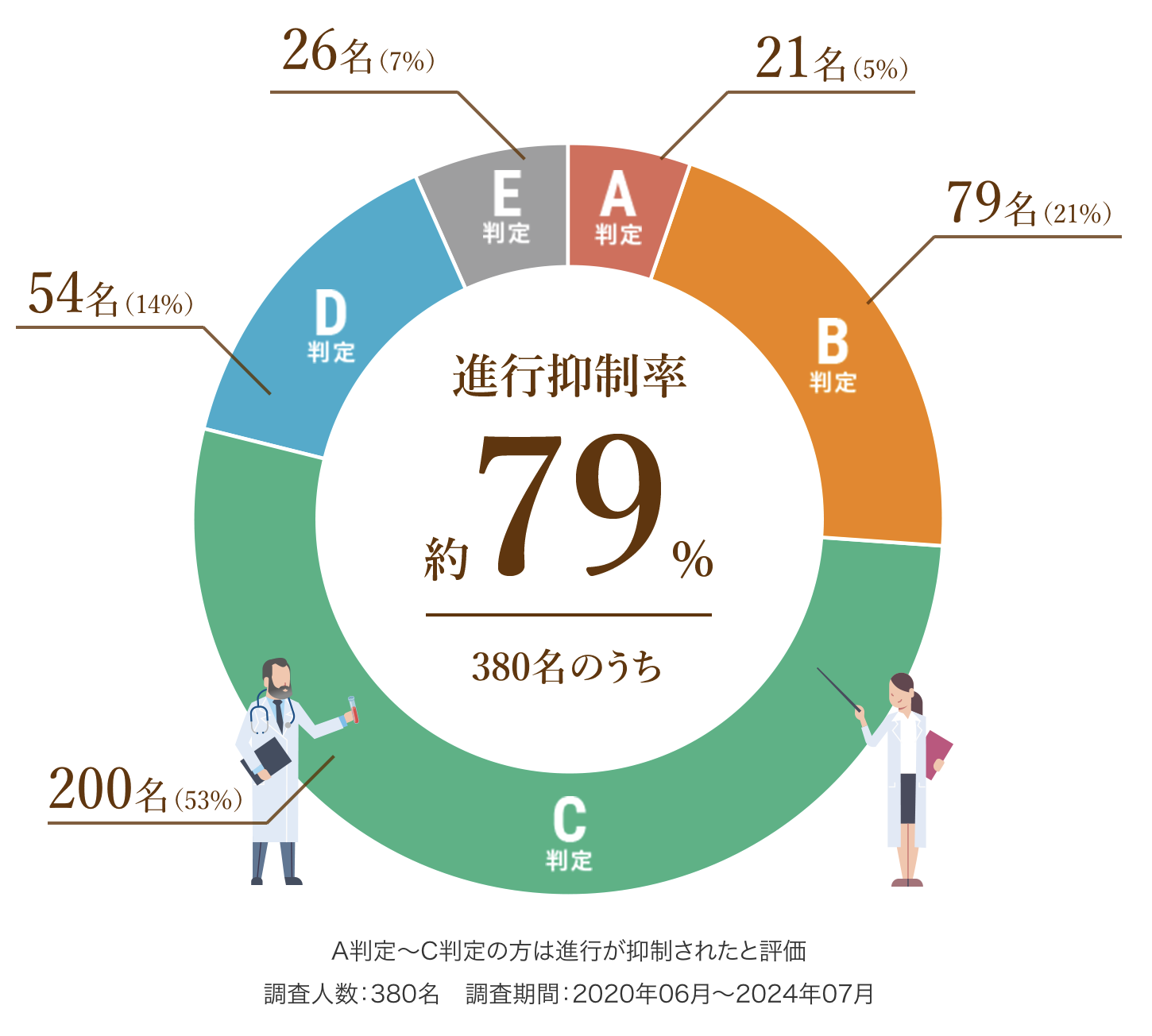

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

まずは、詳しい内容をお問い合わせください。専任スタッフより丁寧にご説明します。

6種複合免疫療法に関する詳細は、以下からもご確認いただけます。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00