がん免疫療法コラム

診断テストにおける陽性的中率と有病率

前回は「感度」と「特異度」をテーマにしましたが、今回と次回は「確定診断に用いる診断テストとはどういったものか」をテーマにしたいと思います。そこで、今回はその中心的な要素である「陽性的中率」と「有病率」が確定診断とどのような関係があるのかについて見ていきます。

診断テストとは?

がん検査における確定診断は、疑わしい所見や症状があった際に、がんであるか否かを明確に判断するための重要なプロセスです。

がんの確定診断には様々な診断テストが用いられますが、ここでは主に2つの手法を紹介いたします。

まず、腫瘍マーカー検査です。これは、がん細胞が体内で生成する特定の物質や、がん細胞の増殖に伴って体が生成する物質を血液中から検出する方法です。腫瘍マーカー検査は、身体の中のがんの有無や進行状況をリスク判定する際に有効な手法とされています。

次に、尿検査についてです。これは、痛みを伴わずに自宅で手軽に実施できるテストです。尿中にがん細胞や、がんに関連する物質が排出される場合があるため、これを利用してがんの早期発見や進行状況をチェックします。

陽性的中率と有病率ってなに?

がん検査の確定診断における「陽性的中率」と「有病率」について解説いたします。

陽性的中率は、がん検査で陽性と判定された人の中で実際にがんであった人の割合を示します。

具体的には、「陽性的中率=(真陽性)/(真陽性 + 偽陽性)」で算出されます。

この値が高ければ、陽性判定の信頼性が高いと言えます。

有病率は、特定の集団内でがんを持っている人の割合を示します。簡単に言うと、その集団の中で実際にがんである確率を示しています。

「有病率=(実際にがんであった人数)/(検査対象者の総数)」で算出される値です。

これらの指標は、がん検査の精度や、特定の集団のがんリスクを理解する上で非常に重要です。陽性的中率は、検査結果の信頼性を示し、有病率はその地域や集団のがんの実態を示す指標となります。

陽性的中率の算出方法

先ほど触れた陽性的中率の算出方法について、もう少し詳しく説明します。

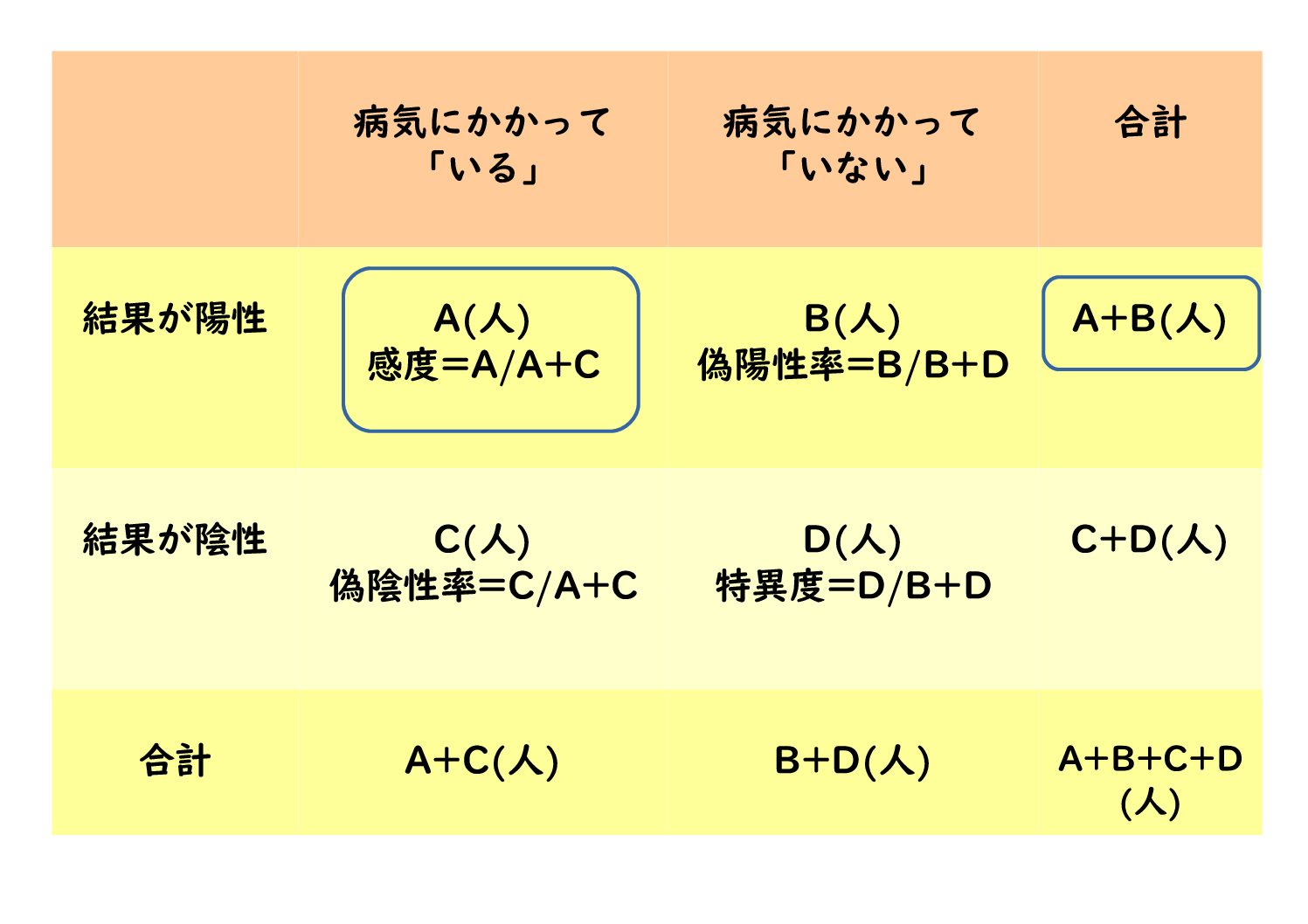

陽性的中率=(結果が陽性の人の内、病気かかって「いる」人)/(結果が陽性の人)=A/A+B です。この値が高ければ、検査の信頼性が高いと判断できます。

結果が陽性で、病気にかかっている人数はA人、病気にかかっていない人数はB人です。

結果が陰性で、病気にかかっている人数はC人、病気にかかっていない人数はD人です。

感度は、A/A+Cで、病気である中で陽性と診断される確率を示します。偽陽性率は、B/B+Dで、病気でないのに陽性と診断される確率のことです。

偽陰性率は、C/A+Cで、病気であるのに陰性と診断される確率を示します。特異度は、D/B+Dで、病気でない中で陰性と診断される確率です。

※陽性的中率=(結果が陽性の人の内、病気かかって「いる」人)/(結果が陽性の人)=A/A+B

陽性的中率の実例

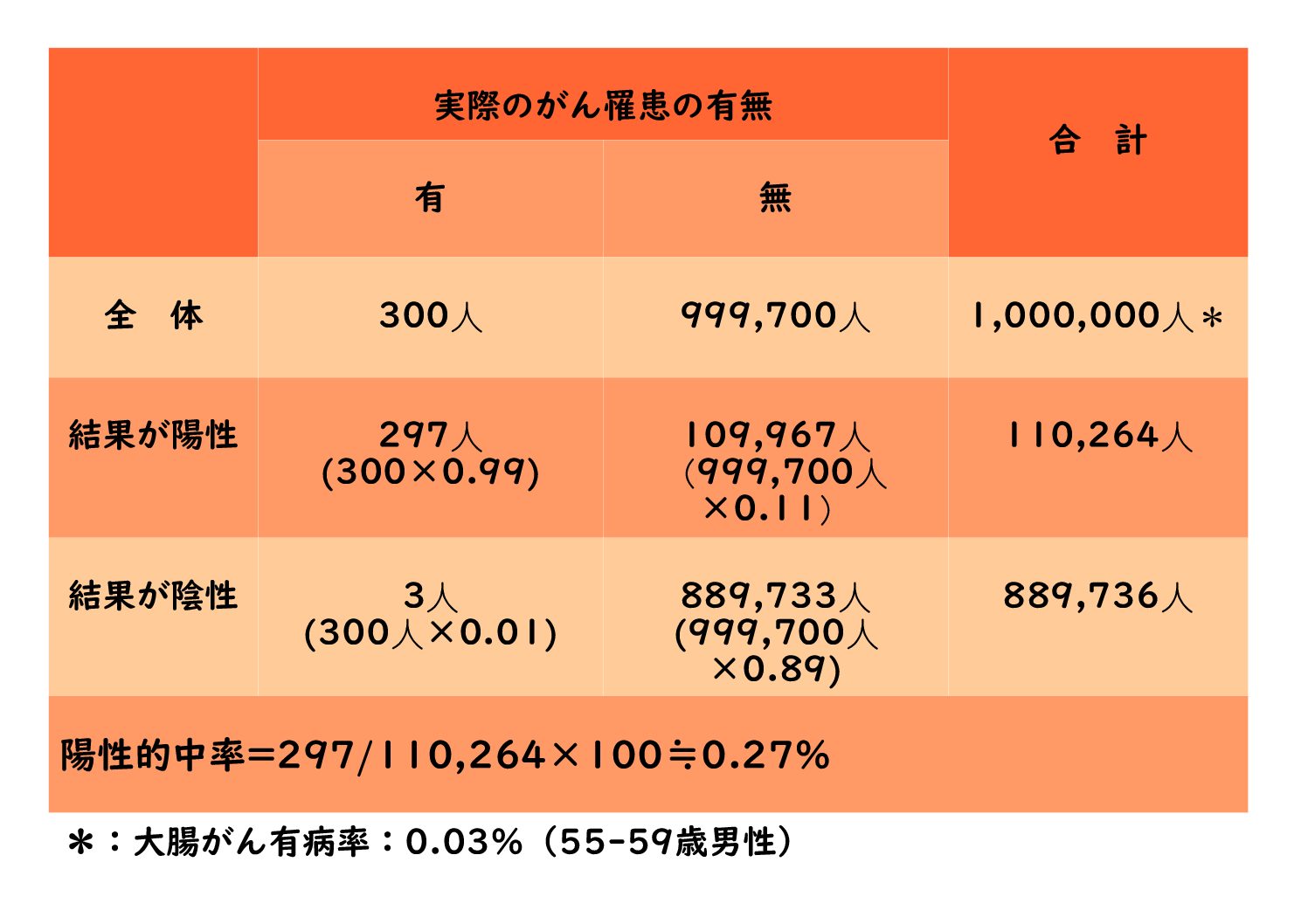

具体例として「大腸がん」を取り上げ、実際の数値を使用して診断テストの信頼性を評価してみます。

まず、大腸がんの有病率として、10万人中30人を参考にします。この値は、国立がん研究センターが提供する55-59歳男性のデータに基づいています。

そして、感度0.99、特異度0.89の数値をmiRNAリキッドバイオプシーの結果として用いました。計算しやすくするために、100万人を全体の人数として想定します。

実際のがん罹患者数は300人、非罹患者数は999,700人です。このうち、結果が陽性となる人数は、がん罹患者で297人、非罹患者で109,967人。一方、結果が陰性となる人数は、がん罹患者で3人、非罹患者で889,733人です。

陽性的中率は、297人(がん罹患している中で陽性の人)を110,264人(陽性判定された総数)で割り、0.27%という値が得られました。この数字が示す意味とは、どう解釈すればよいのでしょうか。

実際に大腸がん検査の一つである便潜血検査を見てみると、受診者の約7%が「要精密検査」と判定されるものの、実際に大腸がんと診断されるのはわずか0.1~0.2%程度です。今回の陽性的中率0.27%は、この範囲にほぼ合致しています。

しかし、問題点として、この検査が一般的な健診の枠を超え、確定診断に用いることができるのかという疑問が浮かび上がります。感度の高さや特異度の適切さは確かであるにせよ、陽性的中率の低さが確定診断のハードルとして立ちはだかるのではないでしょうか。

この問題の解決策として、陽性的中率を上げる方法を再検討する必要があります。具体的には、分子(実際に病気で陽性となる人数)を増やすか、分母(陽性と判定される総人数)を減少させるかのどちらかです。特に「偽陽性」の数、つまり病気ではないのに陽性とされる人数を減少させることがキーとなるでしょう。

まとめ

この記事では、陽性的中率の概要や算出方法について解説しました。特に、大腸がんの診断テストの信頼性について取り上げ、がん診断の難しさや重要性を再認識しました。しかし、がんの診断だけでなく、予防や治療も非常に大切です。

近年、手術療法、薬物療法、放射線療法に並ぶ、「第4の治療法」として注目されているのが「免疫療法」です。

特に「6種複合免疫療法」は、がん治療の新たなアプローチとして研究・開発が進められています。これは、6種類の異なる免疫療法を組み合わせることで、がん細胞に対する攻撃をより強化・特化させる新しい方法です。

体内の免疫機能を最大限に活用してがん細胞を排除しようとするこの治療法は、多くの患者さんに新たな希望をもたらしています。特に再発や難治性のがんに対して、従来の治療法では得られなかった効果が期待されています。

6種複合免疫療法に関する詳細は、こちらよりご確認ください。

参考文献

- 国立がん研究センター がん情報サービス, http://gdb.ganjoho.jp/graph_db/gdb1?smTypes=67

- President On Line, 健診で受けるべき検査、必要性が薄い検査, https://president.jp/articles/-/23462?page=2