がん免疫療法コラム

がん免疫療法が効く人を予測する方法

近年、免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれる薬剤が開発され、がん免疫療法の有効性が大きく向上しました。しかし、免疫チェックポイント阻害薬はすべての患者さんに効果があるわけではなく、効く人を予測することが重要です。

今回は、免疫チェックポイント阻害薬での奏効率や、治療効果の予測に重要なポイントを解説します。

免疫チェックポイント阻害薬について

免疫チェックポイント阻害薬は、がん治療において近年注目される薬剤の一つです。通常、私たちの免疫システムは異物やがん細胞を攻撃し排除する役割を果たしていますが、がん細胞はこの免疫の攻撃から逃れる仕組みを持っています。

免疫チェックポイントは、免疫応答を調節する「ブレーキ」のようなもので、がん細胞はこのチェックポイントを利用して免疫の攻撃を避けることができます。免疫チェックポイント阻害薬は、この「ブレーキ」を外し、免疫システムが再びがん細胞を攻撃できるようにする役割を持っています。この治療法により、多くの患者さんが良好な効果を得ており、新しいがん治療の希望となっています。

免疫チェックポイント阻害薬での奏効率は2~3割

PD-1阻害薬やPD-L1阻害薬といった免疫チェックポイント阻害薬は、2014年に日本で承認されたオプジーボを始め、従来のがん治療法と比較して、その有効性と安全性で注目されています。

しかし、重要な点として、奏効率に関するデータを詳しく見ると、この治療法は全ての患者さんに等しく効果が現れるわけではありません。事実として、承認されている疾患の中でも、治療効果が十分に得られるのは患者さんの約2~3割と言われています。このため、高い治療費をかけても十分な効果が得られないリスクに注意が必要です。

そこで現在、研究が行われているのは、治療前に免疫チェックポイント阻害薬の効果を事前に評価する技術の開発です。これにより、より効率的な治療が期待され、患者さんや医療費の負担軽減につながるでしょう。

その評価方法については、次の項目でご紹介します。

治療効果の予測に重要なポイントはT細胞

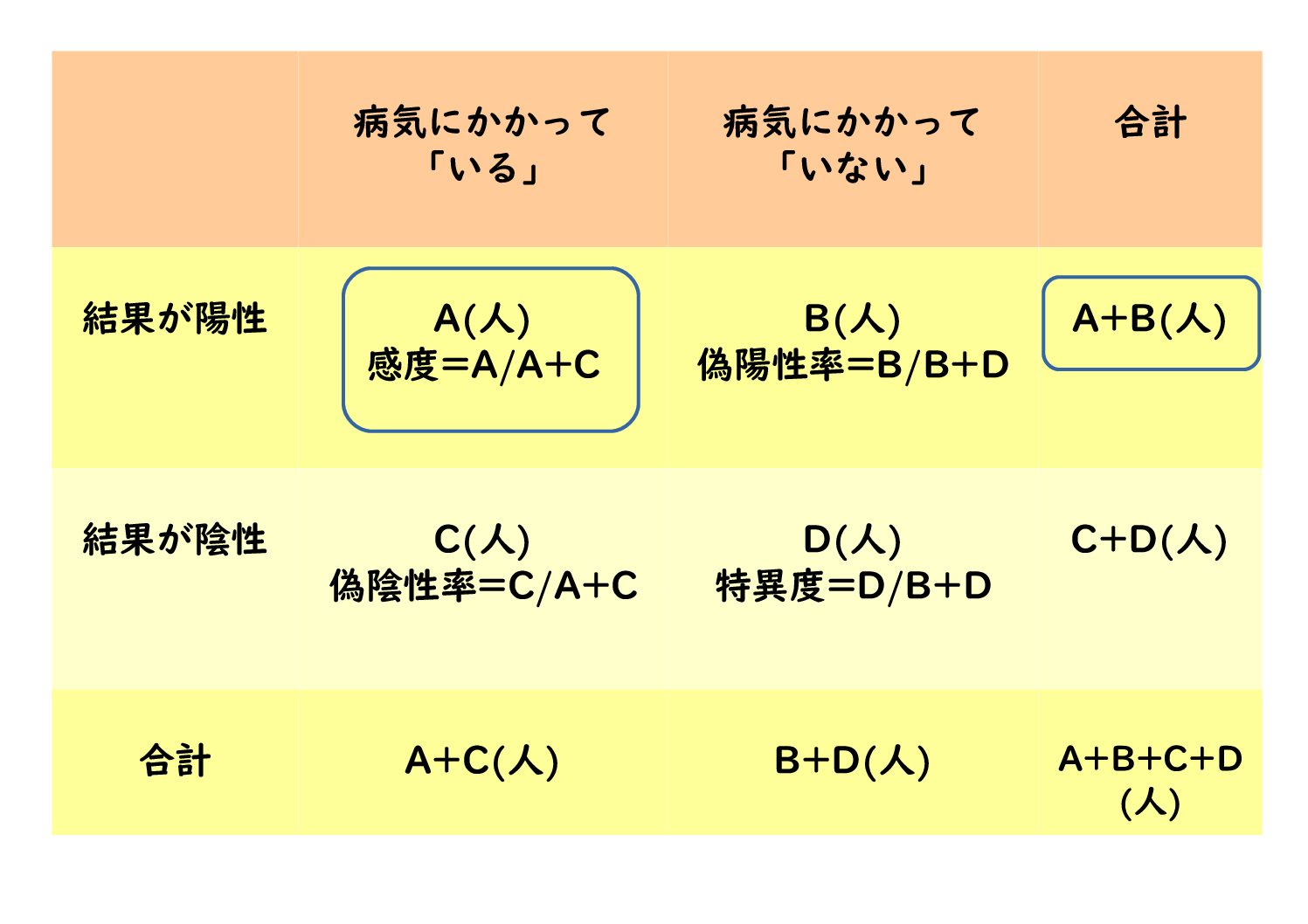

T細胞は私たちの免疫系の中核を成す細胞で、体内の異物や病原体を識別・排除する役割を持っています。特に、腫瘍治療で重要となるのは「腫瘍浸潤エフェクターT細胞」と「制御性T細胞」です。これらは直接、がん細胞を攻撃する能力や免疫応答の調節能力を持っています。

非臨床の研究から、PD-1という分子がこれらT細胞上に存在し、その量が治療の効果と関連していることが示唆されてきました。技術の進歩により、実際の患者さんの腫瘍組織内のリンパ球を詳細に分析できるようになったのです。この分析により、PD-1/PD-L1阻害薬治療が有効だったケースでは、腫瘍浸潤エフェクターT細胞上のPD-1の発現量が多く、一方で制御性T細胞上のPD-1の発現量が少ないことが確認されました。

この発見は、腫瘍治療の効果を事前に予測する新たな指標となり得ます。つまり、T細胞上のPD-1の発現パターンを分析することで、免疫チェックポイント阻害薬の効果が期待できる患者さんを事前に識別することが可能となり、より効率的な治療戦略を展開できるかもしれません。

まとめ

この記事では、免疫チェックポイント阻害薬について、その奏効率や効く人の見分け方をご紹介しました。特に、T細胞の動きやPD-1の発現が治療の効果を大きく左右することが明らかになってきており、患者さんの治療選択をサポートします。

そして、最新のがん免疫療法として、「6種複合免疫療法」も注目されています。これは、複数のアプローチを組み合わせることで、免疫応答をより効果的に促進し、がん細胞に対する攻撃を強化するものです。初めての治療選択や、これまでの治療が思うような効果を示していない方にとって、新たな希望となるかもしれません。

6種複合免疫療法に関する詳細は、こちらよりご確認ください。

【参考資料】