がん患者様のためのお役立ちブログ

精巣がんのステージ4とは? 遠隔転移や治療法についても解説

精巣がんのステージ4は、がんが精巣やその周囲だけでなく、リンパ節や肺・肝臓・骨・脳などの離れた臓器にまで転移している状態を指します。

いわゆる「進行がん」にあたり、がん細胞が血液やリンパの流れに乗って全身に広がった段階です。

しかし精巣がんは、ステージ4であっても治療効果が期待できるがんと言われています。

今回の記事では、ステージ4の精巣がんにみられる症状や転移しやすい部位、そして近年注目されている治療法について詳しく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

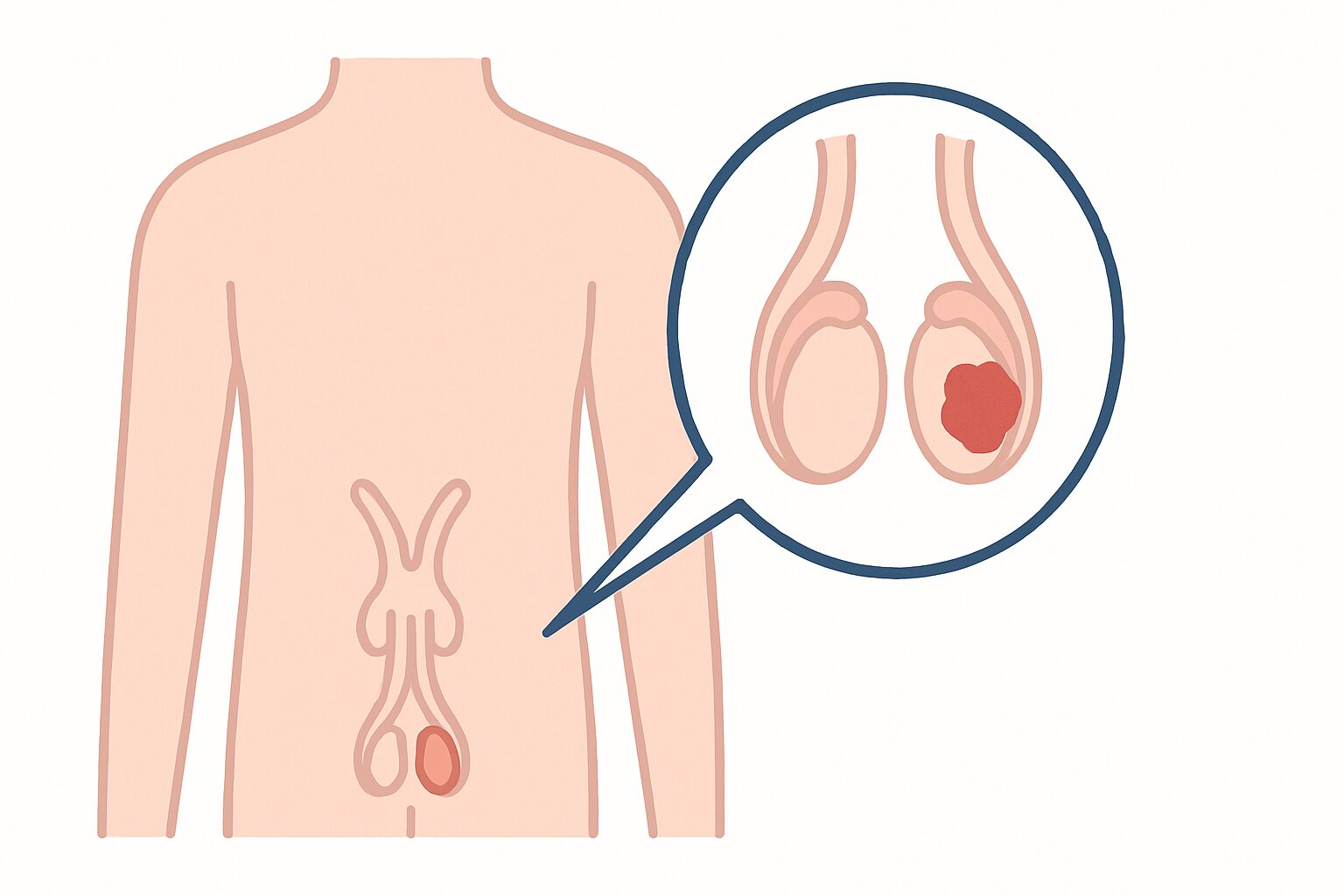

精巣がんとは

精巣がんは、精巣(睾丸)に発生する比較的まれながんで、主に20〜40代の男性に多く見られるのが特徴です。初期には、痛みのないしこりや腫れといった症状が現れることがあります。

ただ、目立ちにくいため自覚されにくい傾向があります。

ただし、早い段階から他の部位へ転移しやすい性質を持つため、注意が必要ながんのひとつです。

近年は治療法の進歩により、進行した状態でも日常生活を送りながら治療を継続できるケースが増えています。

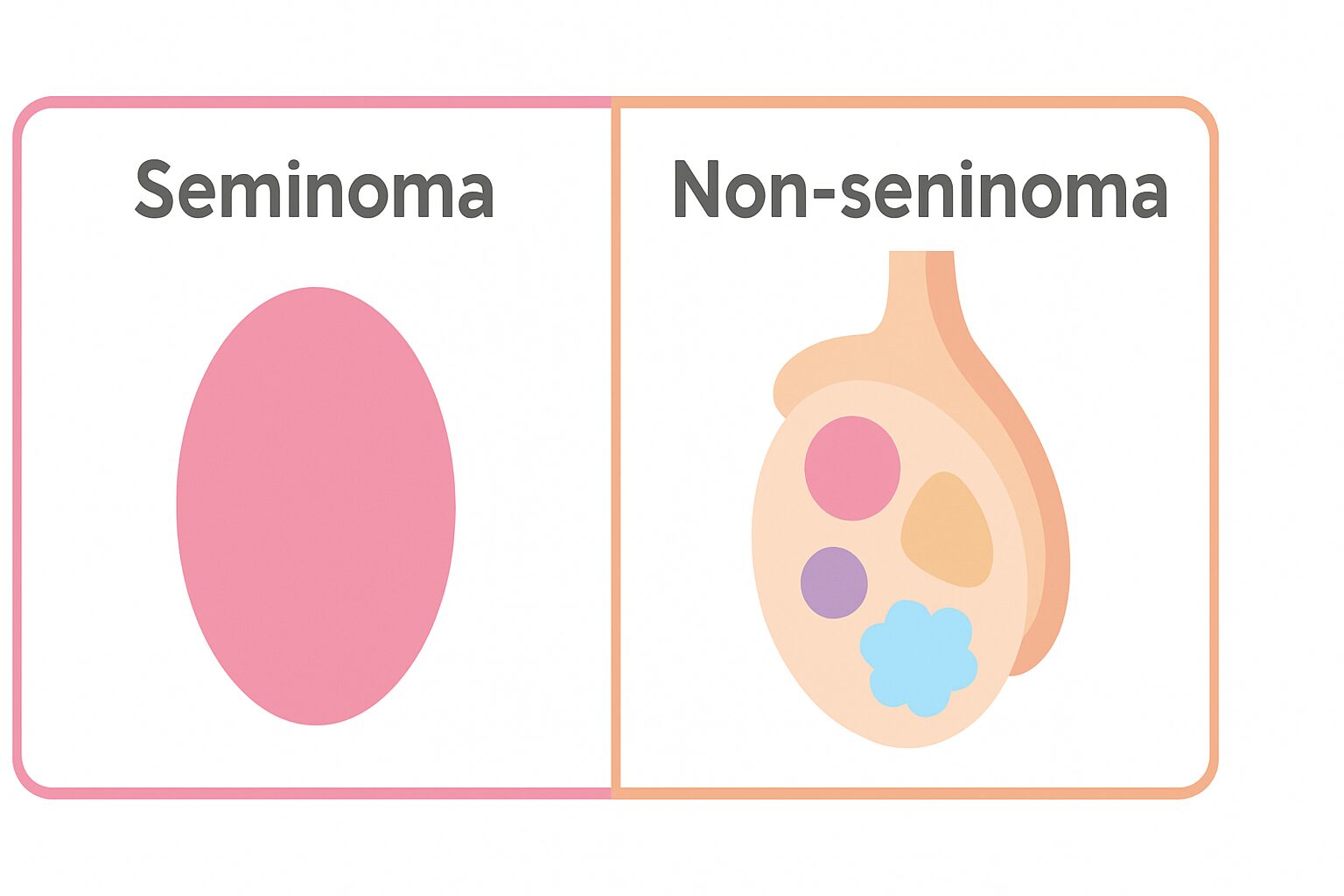

セミノーマとノンセミノーマの違い

精巣がんは大きく分けて「セミノーマ(精上皮腫)」と「ノンセミノーマ(非セミノーマ)」の2つに分類されます。どちらも精巣内の生殖細胞(胚細胞)から発生しますが、それぞれがんの性質や治療方針、予後に違いがあります。

| セミノーマ | ノンセミノーマ | |

| 好発年齢 | 主に40歳前後 | 主に20〜30代の若年層 |

| 進行の特徴 | 比較的ゆるやか | 進行が早い |

| 治療への反応 | 放射線・抗がん剤に高い感受性を示す | 抗がん剤治療が主で、感受性には個人差があるが、一定の効果が期待される |

| 組織型 | 単一型 | 胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん、奇形腫など複数に分類されることがある |

| 予後 | 良好な治療反応によりQOL維持が期待できる | 治療負荷は大きいが、寛解後はQOLの回復が見込まれる |

ノンセミノーマは、複数のタイプのがん細胞が混在している「混合型」として現れることが多いタイプの精巣腫瘍です。

構成要素としては、胎児性がん、卵黄嚢腫瘍、絨毛がん、奇形腫(成熟または未分化)などが含まれます。

ただし、これらのタイプのうち1つだけで構成される単独型として発生することもあります。

治療は抗がん剤が中心となります。

若い世代の発症が多いという特徴

精巣がんは、他の多くのがんとは異なり、20代後半から30代前半の若い男性に最も多く発症するという特徴があります。特に25歳〜35歳の年齢層では、男性に発生する固形がんの中で多い腫瘍のひとつとされています。

一般的ながんは加齢とともに発症リスクが高くなる傾向がありますが、精巣がんは若年層に集中して発症するため、仕事や家庭、将来設計といった人生の変化が多い時期に病気と向き合うケースも少なくありません。

そのため、身体的な負担に加えて、精神的・社会的な影響も大きいことが特徴です。

精巣がんの主なリスク要因

精巣がんの明確な原因はまだ解明されていませんが、以下のような背景がリスク要因として指摘されています。

- 停留精巣(出生時に精巣が陰嚢内におりていない状態)の既往

- 家族歴(近親者に精巣がん患者さまがいる)

- 片側の精巣がんの既往歴(反対側にも発症リスクがある)

妊よう性への配慮(治療前に考えておきたいこと)

若年層に多く発症する精巣がんでは、将来の妊よう性(子どもを持つ力)への配慮が極めて重要です。

精巣の摘出や抗がん剤治療、放射線治療は、生殖機能に影響を及ぼす可能性があるため、治療前に精子を保存するといった選択肢が検討されます。

精子の保存(精子凍結保存)は、保険適用外であることが多いものの、将来の家族計画を考える上で精神的な安心にもつながる手段です。

がん治療中でも妊よう性の確保を視野に入れたリプロダクティブヘルスの専門医との連携が求められます。

また、患者本人だけでなく、家族とも話し合いながら納得のいく意思決定をするためには、医療チームによる心理的・情報的支援も重要です。

治療後の生活と多角的なサポート

精巣がんは治療効果の高いがんとされており、ステージ4であっても治療後に症状をコントロールしながら日常生活を維持している例が多くあります。

しかし、治療による身体的な影響だけでなく、就労や学業の復帰、性機能の変化、心理的なストレスなど、さまざまな課題が生じることがあります。

そのため、治療後の生活に向けたサポートとして以下のような支援が必要です:

- 就労・学業支援: 復職に向けた社会保険制度や就労支援機関との連携

- 心理的サポート: がん体験に伴う不安や抑うつに対応するカウンセリング

- 性機能や外見への配慮: インプラント(人工精巣)や性に関する相談体制の整備

- 経済的支援: 医療費助成制度、限度額適用認定などの情報提供

若い世代だからこそ、治療を終えたあとの「生き方」までを支える多職種連携による包括的なサポートが重要です。

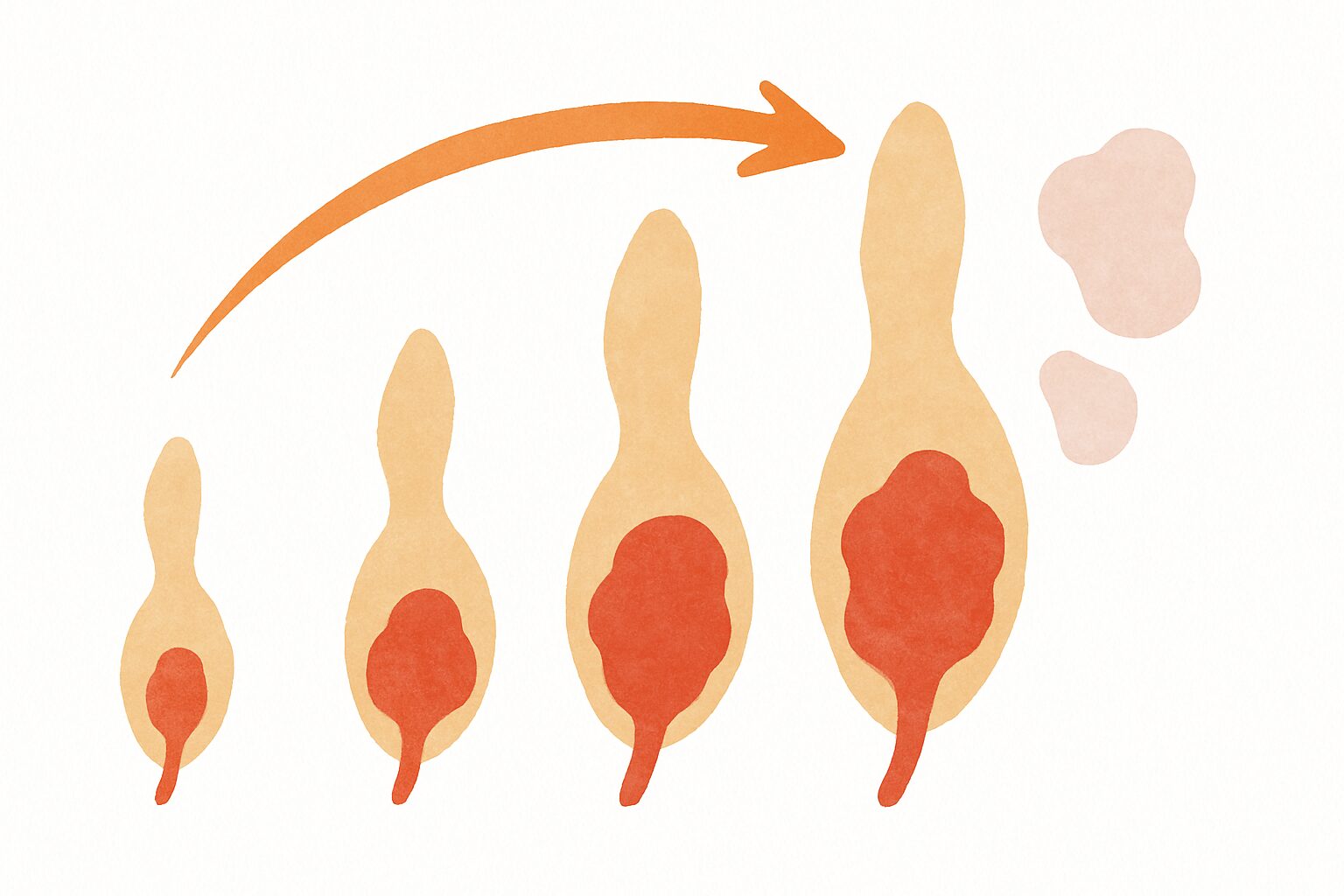

精巣がんのステージ分類

精巣がんは、がんの広がり具合や転移の有無によってステージ(病期)が分類されます。

ステージは1から4まであり、それぞれの段階で治療法や予後の見通しが大きく異なります。

| ステージ1 | がんが精巣内に限局しており、リンパ節や他の臓器への転移がない状態です。 |

| ステージ2 | がんが腹部のリンパ節に転移しているが、他の臓器には広がっていない状態です。 |

| ステージ3 | 腹部以外のリンパ節や肺など、より遠い部位に転移しているが、治療で制御可能な状態です。 |

| ステージ4 | 肝臓や脳、骨など、複数の臓器に広範囲に転移している状態で、進行度が最も高い段階です。 |

ステージ1や2では外科手術に加えて放射線や抗がん剤治療が行われることが多く、早い段階で治療を始めれば良好な経過が期待できることもあります。

ステージ3では、主に抗がん剤による治療が中心となり、病状によっては長期間にわたり日常生活を維持しながら治療を続けることが可能です。

ステージ4は、最も進行した段階であり、複数の臓器に転移がみられる状態ですが、他のがんと比較して治療効果が出やすいことが知られており、客観的にも希望が持てるがん種のひとつです。

次の見出しでは、このステージ4の精巣がんについて、より詳しく解説していきます。

遠隔転移があるステージ4

ステージ4の精巣がんは、がん細胞が精巣やその周囲のリンパ節を超えて、遠く離れた臓器にまで転移している状態を指します。

ここでは、ステージ4で現れやすい症状や、転移が起こりやすい部位について詳しく解説します。

ステージ4の精巣がんにみられる症状

ステージ4の精巣がんでは、がんが遠隔の臓器まで転移しているため、初期には見られなかった全身症状が現れることがあります。

症状は転移した臓器の種類によって異なりますが、主な例として以下が挙げられます。

- 背中や腰の痛み

- 咳や息切れ、胸の痛み

- 黄疸や腹部の張り(膨満感)

- 神経症状やけいれん

また、がんに伴う強いだるさ(倦怠感)や体重減少といった全身症状も現れることがあります。

精巣がんステージ4における転移部位

ステージ4の精巣がんでは、がん細胞がリンパ管や血管を通じて、全身にまで広がることがあります。

特に転移が起こりやすい部位としては、以下の臓器が挙げられます。

| 転移部位 | 特徴・症状 |

| 肺 | 最も転移頻度が高く、咳や息切れなどの呼吸器症状を引き起こすことがある。 |

| 肝臓 | 進行に伴い、腹部の張りや黄疸、食欲不振などの症状が出ることがある。 |

| 脳 | まれだが、けいれん、頭痛、意識障害などの神経症状を伴うことがある。 |

| 骨 | 腰痛や背中の痛みが出やすく、骨折リスクが高まることもある。 |

これらの転移は1か所に限らず、複数の臓器に及ぶ場合もあります。

精巣がんの治療法

精巣がんは、治療によって効果が得られやすいがんの一つとされています。

治療法は、がんの種類(セミノーマ/ノンセミノーマ)やステージ、転移の有無、全身の状態などを総合的に判断して選択されます。

ここでは、代表的な治療法について紹介します。

高位精巣摘除術(手術)

この治療は、精巣がんの診断と同時に行われることが多い手術です。

がんがある側の精巣と精索を鼠径部(足の付け根)から切開して摘出する手術で、「高位精巣摘除術」と呼ばれます。

この手術は、がん細胞の進行を抑える第一歩として行われると同時に、組織を採取して確定診断を行う役割も兼ねています。

抗がん剤治療(化学療法)

精巣がんは、抗がん剤が非常によく効くがんとして知られています。

ステージ2以降や、すでに転移がある場合に用いられることが多く、セミノーマ・ノンセミノーマのどちらにも有効です。

主に使用される抗がん剤には、以下のようなものがあります。

- シスプラチン

- ブレオマイシン

- エトポシド

これらを組み合わせた「BEP療法」が標準治療として広く用いられています。

副作用としては、吐き気、脱毛、白血球減少などが挙げられますが、支持療法(副作用を和らげる治療)を併用しながらコントロールしていきます。

放射線治療

放射線治療は、主にセミノーマに対して有効とされており、特にリンパ節への微小転移が疑われる場合などに用いられます。

腹部の後腹膜リンパ節領域を中心に放射線を照射し、再発の予防や局所のがん制御を目指します。

近年では抗がん剤の効果が高いため、放射線治療は患者の状態や治療方針に応じて必要と判断された場合に実施されることが多くなっています。

後腹膜リンパ節郭清術(RPLND)

後腹膜(お腹の奥)にあるリンパ節にがんが残っている場合や、治療後にしこりが残った場合に行われる外科的手術です。リンパ節への再発が疑われる場合や、抗がん剤で完全に消失しなかった腫瘍を取り除くことを目的に実施されます。

この手術は高度な技術を要するため、手術後の合併症リスク(消化器障害や射精障害など)についても十分に考慮しながら行われます。

免疫療法

近年、精巣がんに対しても免疫療法が補助的治療として注目されています。

特に標準治療で十分な効果が得られにくいケースや、再発リスクの高い患者さまに対して導入されることがあります。

代表的な治療法が免疫チェックポイント阻害薬で、これはがん細胞が免疫の働きを抑える仕組みを解除し、本来の免疫機能を回復させてがんを攻撃できるようにする薬剤です。

精巣がんにおける免疫療法は、単独での治療というよりは、手術・抗がん剤・放射線治療との併用で用いられることが多く、生活の質(QOL)を保ちながらがんを制御する新たな選択肢として期待が高まっています。

精巣がんと6種複合免疫療法

精巣がんは、抗がん剤治療の効果が高いがんとして知られていますが、再発や薬剤耐性、体への負担などから、すべての症例において十分な結果が得られるとは限りません。

近年では、標準治療に加えて免疫の力を活用する治療も注目されており、その中でも「6種複合免疫療法」は、がんに対する新しいアプローチとして期待が高まっています。

この治療法は、患者さま自身の免疫力を高めることでがんの進行を抑え、生活の質を維持しながら治療を継続することを目指すものです。特に標準治療が難しいケースや、再発リスクが高い場合に補完的に導入されることがあります。

以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00