がん患者様のためのお役立ちブログ

胃がんステージ3とは?余命や生存率・症状・治療法をわかりやすく解説

胃がんのステージ3は、がんが胃の壁の深部や周囲のリンパ節にまで広がっている状態を指します。

ステージ分類の中では「進行がん」にあたりますが、遠くの臓器には転移していない段階です。適切な治療によって治療効果が期待できる段階といえます。

この記事では、胃がんステージ3の特徴や分類、症状、治療法の選択肢、そして近年注目される治療法まで、わかりやすく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

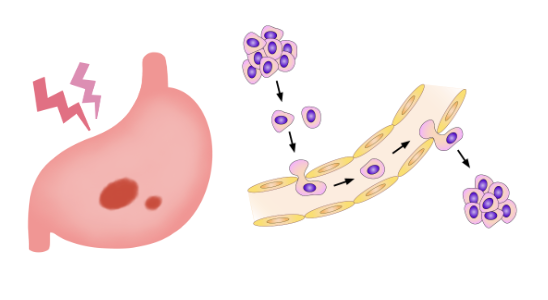

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

胃がんステージ3とは?分類と特徴

胃がんのステージ3は、がんが胃の壁の深部や周囲のリンパ節にまで広く転移している状態を指します。

この段階では手術による治癒が目指されることもありますが、再発のリスクが高いため、術後の補助療法なども含めた総合的な治療が重要になります。

ステージ3はがんの進行度によってさらにⅢA期・ⅢB期・ⅢC期に細かく分類され、それぞれの病状に応じた治療が検討されます。

胃がんのステージⅢA期

ステージⅢA期の胃がんは、がんが胃の深部に達し、複数のリンパ節への転移も認められますが、他の臓器への遠隔転移は見られない状態です。

がんの進行度に応じて次のような病状のいずれかに該当した場合に診断されます。

・がんが胃壁の筋層や漿膜に浸潤し、リンパ節転移が7個未満の場合

・がんが漿膜下層まで進行し、リンパ節転移が8個以上の場合

この段階では、外科手術による切除が可能なケースが多く、術後にがんの再発を抑える目的で抗がん剤治療(術後補助化学療法)が行われるのが一般的です。

治療の選択肢が比較的多く、患者さまの年齢や体力、合併症の有無などに応じて、最適な治療方針が決定されます。

胃がんのステージⅢB期

ステージⅢB期は、がんが胃の外側の漿膜にまで達しているか、または胃の外にまで浸潤しており、複数のリンパ節転移を伴う段階です。

具体的には、次のような病状のいずれかに該当した場合に診断されます。

- がんが胃壁を超えて周囲の組織に浸潤し、リンパ節転移が1~6個の場合

- がんが漿膜まで達し、リンパ節転移が7個以上の場合

この段階で手術が検討されるケースもありますが、がんの広がりや患者さまの体調によっては、手術前に化学療法を取り入れることもあります。

再発リスクが高いため、術後には抗がん剤治療が推奨されるケースが多く、治療方針の決定には複数の専門医によるチーム医療が推奨されています。

胃がんのステージⅢC期

ステージⅢC期は、胃がんステージ3の中で最も進行した状態に分類され、がんが胃の外にまで及んでいる、または10個以上のリンパ節に転移していることが特徴です。

具体的には、次のような病状のいずれかに該当した場合に診断されます。

- 漿膜や周囲臓器へがんが浸潤+リンパ節転移が7個以上

- がんの深さを問わずリンパ節転移が10個以上

この段階では、根治手術が難しい場合があり、治療は化学療法を中心に進められることが多くなります。

ただし、状態によっては術前化学療法でがんを縮小させた上で手術を行うケースもあります。

胃がんステージ3の症状と気づき方

ステージ3の胃がんでは、がんの進行に伴ってさまざまな自覚症状が現れることがあります。

ここでは、代表的な症状とその特徴について解説します。

激しい腹痛

ステージ3の胃がんでは、腫瘍が胃壁の外側や腹膜・神経にまで広がりやすくなるため、みぞおちから背中に突き抜けるような持続的な痛みや、波のように繰り返す刺すような激痛が現れることがあります。

食後に痛みが強くなり、夜間に痛みで目が覚めてしまうことも多くあります。市販薬では治まらない頑固な痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診し、画像検査を受けることが大切です。

食欲不振と体重減少

腫瘍が胃の空間を占拠することに加え、がんによる体の代謝の変化(代謝亢進)でわずかな食事でもすぐに満腹を感じやすくなります。

また、味覚の変化や倦怠感が続き、数キロ単位で体重が減少することもあります。衣服のゆるみやベルト穴の位置変化に気づいたら、医師に相談して血液検査や内視鏡検査を検討しましょう。

胃部膨満感

食事量が少なくても、腫瘍による胃の出口の狭窄により、内容物やガスが胃に停滞し、上腹部が張って硬く感じる膨満感が続くことがあります。ゲップや軽い吐き気、衣類の圧迫感が増すこともあり、横になっても症状が解消されないのが特徴です。

消化を助ける市販薬を服用しても改善しない場合は、医療機関を受診して原因を確認することが重要です。

吐血

腫瘍が胃粘膜下の血管を損傷すると出血し、鮮紅色の血液や、コーヒーかす状の内容物を嘔吐することがあります。大量に出血した場合は、顔面蒼白、冷や汗、めまいなどのショック症状が急速に現れ、命に関わることもあります。

吐血を認めた場合は、水分摂取を控え、救急車の利用を含め、直ちに医療機関を受診してください。

黒い便(メレナ)

胃からの出血が腸内で消化されると、タールのような黒い便として排泄されます。独特の悪臭と粘性が特徴です。少量であっても慢性的に出血が続くと貧血が進行し、動悸や息切れ、顔色不良などを引き起こすことがあります。

市販薬に頼らず、便の色の変化に気づいたら速やかに医師へ相談し、内視鏡検査を受けましょう。

胃がんステージ3の予後と生存率

ステージ3の胃がんは、他の臓器に転移していないものの、がんの進行度が高く、再発リスクも比較的高まる段階です。

ここでは、5年生存率の目安や、治療成績に影響を与える主な要因について解説します。

5年生存率の目安と注意点

胃がんステージ3の5年生存率は、がんの広がりや治療内容によって異なりますが、おおよそ30〜60%前後と報告されています。

ステージⅢAでは比較的高い傾向にあり、ⅢCに近づくにつれて低下する傾向が見られます。

| ステージ分類 | 推定5年生存率の目安 |

| ⅢA期 | 約50〜60% |

| ⅢB期 | 約40〜50% |

| ⅢC期 | 約30〜40% |

参考:さらに詳しい胃がんのお話 ―胃がんの診断から治療(手術、化学療法)まで―|近畿大学医学部 外科学教室

ただし、これらの数値はあくまで統計上の目安であり、個々の状態によって大きく変動します。

近年では、治療方法の進歩に加え、免疫療法や分子標的治療の導入により、生存期間や生活の質が大きく改善されるケースも増えています。

また、生存率といった数値だけにとらわれず、「どのように過ごすか」を重視した医療選択も重要です。数値だけで判断せず、主治医とよく相談しながら、納得できる治療を選ぶことが大切です。

治療成績に影響する因子(年齢・全身状態・分子サブタイプ)

胃がんステージ3の治療成績は、がんの進行度だけでなく、患者さま自身の状態やがんの性質によっても大きく左右されます。

主な影響因子は以下です。

| 因子 | 内容 |

| 年齢 | 高齢になるほど手術や化学療法の身体的負担が増し、合併症のリスクも高まる傾向があります。 |

| 全身状態 | 日常生活の自立度が高いほど、治療を最後まで継続できる可能性が高くなります。 |

| 分子サブタイプ | HER2陽性などの特徴をもつがんは、特定の薬剤が効果を示すことがあります。 |

特に近年は、がんの「分子生物学的特徴」に応じた治療(個別化医療)が進んでおり、がんの分子サブタイプを正確に把握することが予後改善に重要な役割を果たします。

患者さま一人ひとりに合った治療を選択することで、生活の質を維持しながら治療を継続できる可能性が広がっています。

胃がんステージ3の再発・転移リスクとその対策

胃がんのステージ3はリンパ節転移を伴うため、治療後も体内に残存するがん細胞が再び増殖しやすい段階です。

再発の多くは術後2~3年以内に見つかりますが、まれに5年を超えて再燃する例もあるため、長期にわたる経過観察が欠かせません。

特に腹膜や肝臓への播種や転移は初期には自覚症状がないまま進行しやすいため、画像検査と腫瘍マーカー測定を組み合わせた定期的な経過観察が重要となります。

胃がんステージ3で再発・転移しやすい主な部位と、それぞれの対策例は以下の通りです。

| 再発・転移しやすい部位 | 主な対策例 |

| リンパ節 | 造影CT・PETによる画像モニタリングを定期的に行い、早期に発見した場合は追加化学療法を検討します。 |

| 腹膜 | 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9)測定、腹部超音波・CT検査を定期的に実施します。 |

| 肝臓 | 造影MRIやCTによる定期的なスクリーニングを行い、再発時は定位放射線などを検討します。 |

| 骨 | 骨シンチグラフィやMRIを用いて疼痛のない転移も検出し、骨改変薬などで骨折を予防する治療も行われます。 |

再発リスクを抑えるうえで、術後補助化学療法を適切に継続することが重要です。副作用が現れた場合でも、自己判断で中断せず、医師と相談しながら減量や症状を和らげる支持療法を行うことが、長期的な治療成績に直結します。

また、体重管理、禁煙、バランスのよい食事といった生活習慣の見直しは免疫機能を保ち、治療耐性を下げるうえで非常に重要です。

心身の負担を減らすためには、がん相談支援センターや訪問看護と連携しながら、再発チェックと生活の質(QOL)の両立を図ることが大切です。

胃がんステージ3の治療法

ステージ3の胃がんでは、がんの広がりや患者さまの体力に応じて、手術・薬物療法・放射線治療などを組み合わせた多角的な治療が行われます。

標準治療に加え、近年では免疫療法などの新しい選択肢も登場しており、病状や個別の希望に沿った治療計画が重要です。

ここでは、具体的な治療の流れや選択肢について解説します。

標準治療の流れ(手術・薬物療法・放射線治療)

胃がんステージ3の治療は、がんの切除を目指す手術を中心とした集学的治療が基本です。

まず腫瘍の状態を評価したうえで、可能であれば胃の一部または全摘出と、周囲のリンパ節郭清(転移しているリンパ節を取り除く手術)を行います。

がんの進行度によっては、手術の前後に薬物療法(抗がん剤)を組み合わせることで、再発リスクの低減が期待できます。

治療の流れとしては、以下のような組み合わせが一般的です。

| 治療法 | 目的と役割 |

| 術前化学療法 | 大きながんを縮小させ、手術の成功率を高めるために、手術前に抗がん剤を投与します。 |

| 手術 | 腫瘍と周囲のリンパ節を切除し、がんの根治を目指します。 |

| 術後補助化学療法 | 目に見えない残存がん細胞による再発を防ぐため、手術後に抗がん剤を投与します。 |

| 放射線治療 | 術後の局所再発を抑える目的や、手術が難しい場合に補助的に使用されることがあります。 |

治療の組み合わせは、がんの位置や大きさ、患者さまの体力や希望などを総合的に考慮して慎重に決定されます。

ステージⅢA・ⅢB・ⅢCで異なる治療計画

胃がんの進行度であるⅢA期・ⅢB期・ⅢC期それぞれで、治療計画が異なります。

| ステージ | 主な治療方針 |

| ⅢA期 | 多くの場合、手術が可能です。術後補助化学療法を組み合わせて再発を予防します。 |

| ⅢB期 | 手術を基本としつつ、がんの進行度によっては、術前化学療法を取り入れるケースもあります。 |

| ⅢC期 | 手術の適応が難しいこともあり、化学療法を中心として治療を進めます。化学療法でがんが縮小すれば、手術を検討する場合があります。 |

治療法の選択には、がんの進行度だけでなく、患者さまの全身状態や治療に対する希望も大きく影響します。

新しい治療法(免疫療法など)

近年、従来の手術や抗がん剤に加えて、免疫療法や分子標的治療といった新しい治療法が胃がんにも導入されつつあります。

これらは、がん細胞だけを特異的に狙う治療や、患者さま自身の免疫の力を活性化させる方法で、副作用を抑えながら治療効果を高められる可能性があります。

| 治療法の種類 | 概要と対象 |

| 免疫チェックポイント阻害剤 | PD-1などの分子を標的にし、がんに対する免疫応答を回復させます。HER2陰性で一部の胃がんに適応があります。 |

| 分子標的治療薬 | HER2陽性など、特定の遺伝子変異をもつがんに効果を発揮する薬剤です。 |

これらの治療は、病理検査や遺伝子検査の結果に応じて適応が判断されるため、すべての患者さまに適用できるわけではありません。

しかし、適切に活用することで、再発防止や延命効果が期待できるため、胃がん治療の選択肢を広げる重要な役割を担っています。

胃がんステージ3と6種複合免疫療法

胃がんステージ3においては、手術や抗がん剤などの標準治療に加え、患者さま一人ひとりの状態に合わせた新しい治療法の選択も重要視されています。

中でも注目されているのが、複数の免疫細胞を組み合わせて活用する「6種複合免疫療法」です。この治療法はがん細胞に対する攻撃力を高め、再発防止や生活の質の維持に貢献する可能性があります。

近年では、免疫チェックポイント阻害剤との併用も検討されており、化学療法との組み合わせによって副作用を抑えながら相乗効果を期待できるケースもあります。

ただし、一部の抗がん剤とは併用に注意が必要なため、この治療法をご検討の際は、詳細について医療機関へ事前にご相談いただくことをおすすめします。

次の章では、6種複合免疫療法を構成する6種類の免疫細胞が、それぞれどのような働きを担っているのかについて、具体的に解説していきます。

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00