がん患者様のためのお役立ちブログ

免疫チェックポイント阻害剤の副作用とは?発現時期や他のがん治療についても解説

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞によって抑制されていた免疫細胞のブレーキを解除し、再び免疫細胞を活性化させることで、がんを攻撃させる新しい抗がん薬です。高い効果が期待される一方で、間質性肺炎・大腸炎・1型糖尿病など、「免疫関連有害事象(irAE)」と呼ばれる副作用が現れることがあります。

この記事では、免疫チェックポイント阻害剤で起こりやすい副作用を一覧で紹介し、発現時期や他のがん治療について解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

免疫チェックポイント阻害剤とは?

本来がん細胞を攻撃するはずの免疫細胞(主にT細胞)は、正常な細胞を攻撃してしまわないようブレーキを持っています。そのブレーキを「免疫チェックポイント」と言います。がん細胞は「免疫チェックポイント」を利用して免疫細胞から隠れています。

免疫チェックポイント阻害剤とは、免疫細胞のブレーキを解除し、がんを攻撃できるようにする新しい薬剤です。これまでのがん治療といえば、手術・抗がん剤・放射線治療が中心でしたが、近年では免疫の仕組みを利用した「免疫療法」が注目され、治療の選択肢が広がっています。

代表的な免疫チェックポイント阻害剤は以下のとおりです。

| 薬剤名 | 標的分子 | 主な適応がん種 |

| ニボルマブ(オプジーボ) | PD-1 | 肺がん、胃がん、悪性黒色腫など |

| ペムブロリズマブ(キイトルーダ) | PD-1 | 頭頸部がん、子宮体がんなど |

| アテゾリズマブ | PD-L1 | 小細胞肺がん、乳がんなど |

| イピリムマブ | CTLA-4 | 悪性黒色腫など |

がんの種類や病状によっては、これらの薬剤を単独で使用する場合もあれば、他の治療法と組み合わせることもあります。

免疫チェックポイント阻害剤は、これまで有効な治療法が限られていたがん種にも効果が期待されており、日常生活を維持しながら治療を継続する可能性を広げる、重要な選択肢のひとつです。

免疫チェックポイント阻害剤の副作用

免疫チェックポイント阻害剤は、免疫のブレーキを解除することでがんを攻撃しますが、その作用が正常な細胞にも及ぶことで、さまざまな副作用が現れることがあります。これらは「免疫関連有害事象(irAE)」と呼ばれ、全身の臓器や組織に影響を及ぼす可能性があります。

ここでは主な副作用とその特徴について解説します。

間質性肺炎

免疫チェックポイント阻害剤の影響で肺に炎症が生じ、間質性肺炎を発症することがあります。咳や息切れ、発熱などの症状がみられ、進行すると呼吸困難に至ることもあるため注意が必要です。軽症の場合は治療を一時中断して経過観察を行いますが、重症化した場合はステロイドなどの抗炎症治療が行われます。

大腸炎

腸管に炎症が生じる大腸炎も、比較的よく見られる副作用の一つです。下痢や腹痛、血便といった症状が現れることがあり、時に脱水や体重減少を招くこともあります。軽症の場合は経過観察で済むこともありますが、重症の場合は点滴やステロイドの投与が必要です。

1型糖尿病

活性化した免疫が膵臓のインスリン産生細胞を攻撃し、急激に1型糖尿病を発症することがあります。初期には口の渇きや尿量の増加、強い倦怠感などがみられ、重症化すると意識障害を伴う「糖尿病性ケトアシドーシス」に至るおそれがあります。

ホルモン分泌障害

免疫反応が内分泌器官に及ぶことで、甲状腺機能異常や副腎不全、下垂体炎などを引き起こすことがあります。症状はだるさ、体重変化、低血圧、発熱など多岐にわたります。ホルモン異常は自覚しづらく、気づかないうちに進行することがあるため、定期的な血液検査や体調の変化の観察が必要です。必要に応じてホルモン補充療法が行われます。

肝・腎機能障害

免疫の影響で肝臓や腎臓に炎症が起きることで、肝機能障害や腎機能障害を発症することがあります。多くは自覚症状が乏しく、血液検査で異常が見つかる場合がほとんどです。重症化すると黄疸やむくみ、尿量の変化などが現れることもあります。

皮膚障害

発疹やかゆみ、乾燥、赤みなどの皮膚症状は、比較的頻度が高い副作用です。軽度であれば保湿や外用薬で対処できますが、まれに重度の皮膚炎や全身に症状が広がる「中毒性表皮壊死症」などを引き起こすことがあります。

重症筋無力症

自己免疫反応により神経と筋肉の接続部に障害が生じ、筋力低下や眼瞼下垂、嚥下困難などの症状が現れます。日常生活に支障をきたす場合が多く、進行すると呼吸機能が低下するリスクもあります。治療はステロイドや免疫抑制薬が中心となります。

筋炎

筋肉に炎症が起こる筋炎では、筋肉痛や筋力低下が主な症状です。肩や太ももなど大きな筋肉に違和感が現れる場合が多く、階段の昇降や立ち上がりが困難になることもあります。血液検査で筋肉の酵素値の上昇が確認されることで診断され、早期に治療を行うことで改善が期待できます。

ぶどう膜炎

目の中にあるぶどう膜に炎症が生じると、目のかすみや痛み、光過敏などの症状が現れます。進行すると視力に影響が及び、日常生活に支障をきたすこともあります。

その他

まれに、神経系の障害(末梢神経障害、脳炎など)や心筋炎、血液の異常などが報告されています。普段と違う体調の変化に気づいたときは、どんなに些細なことでも遠慮せずに主治医へ相談することが大切です。

免疫チェックポイント阻害剤の副作用の発現時期

免疫チェックポイント阻害剤による副作用(免疫関連有害事象:irAE)は、治療開始直後に現れるものから、数か月後に発症するものまでさまざまです。

一般的な薬剤とは異なり、免疫の反応によってさまざまな臓器に炎症が起こる可能性があるため、発現時期にも幅があります。

発現が早い副作用としては、皮膚障害や下痢・大腸炎、肝機能障害などがあり、治療開始から2~8週間以内に起こることが多いとされています。

一方で、ホルモン分泌障害や1型糖尿病、神経系障害などは、数か月以上経過してから発症することが多いです。

主な副作用ごとの発現時期の目安は以下のとおりです。

| 副作用の種類 | 発現しやすい時期(治療開始後) |

| 皮膚障害 | 2~4週間 |

| 下痢・大腸炎 | 4~10週間 |

| 肝機能障害 | 4~12週間 |

| ホルモン分泌障害 | 6週間~数か月以降 |

| 1型糖尿病 | 数か月以降 |

| 神経系障害(筋炎など) | 数か月以降 |

副作用は治療中だけでなく、治療終了後に現れることもあります。

免疫チェックポイント阻害剤は使わない方がいい?

免疫チェックポイント阻害剤は、がん治療において比較的新しい選択肢です。その仕組みや副作用の特性から「使わない方がいいのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際には「使うべきかどうか」ではなく、「どのように使うか」 が重要です。

この薬は、手術・抗がん剤・放射線など従来の治療法とは異なるアプローチでがんを抑える力があり、これまで治療が難しかったがん種にも有効性が示されつつあります。ただし、すべての患者さまに適しているわけではなく、体調や病状に応じて他の治療法と併用したり、順序を調整したりする必要があります。

副作用のリスクも含め、主治医と十分に相談したうえで治療方針を決めることで、治療の幅が広がり、日常生活をより長く続けられる可能性も広がります。

免疫チェックポイント阻害剤と6種複合免疫療法

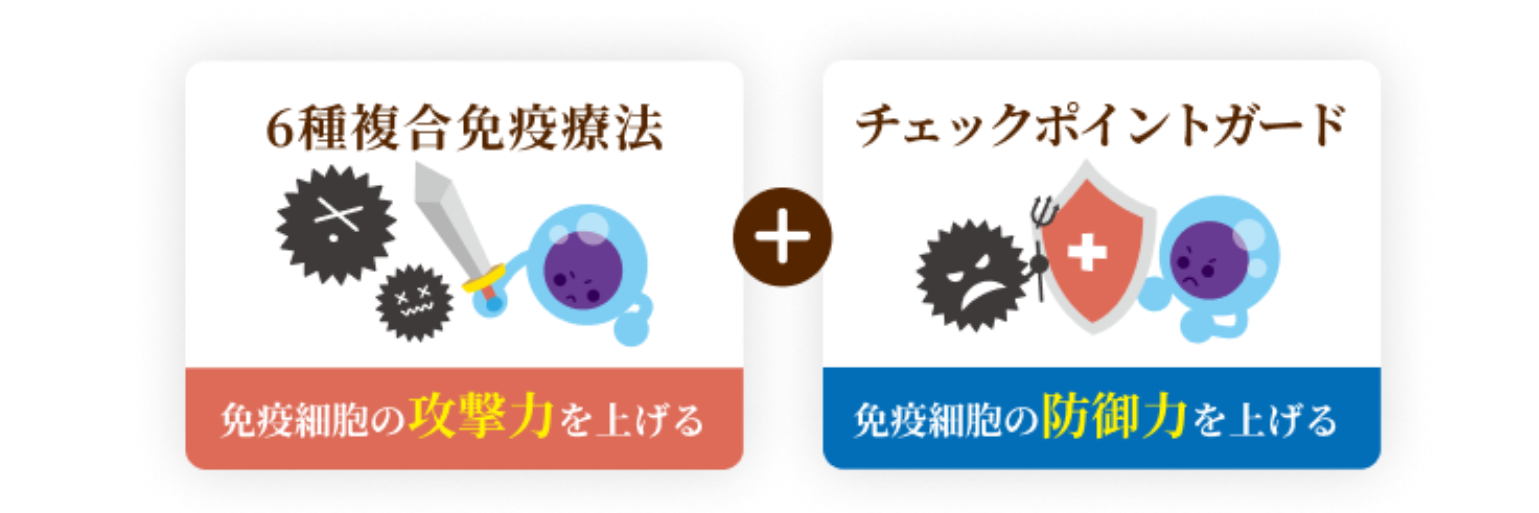

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞に対する免疫反応を高める一方で、副作用の管理や免疫全体のバランスを考える必要がある治療法です。そこで副作用が少ない免疫療法として近年注目されているのが、「6種複合免疫療法」です。

この治療法は、役割の異なる6種類の免疫細胞を活性化し増殖させることで、がんを多角的に攻撃します。患者さま一人ひとりの体調や治療歴に合わせて柔軟に取り入れられます。

さらに現在では、6種複合免疫療法においても、免疫チェックポイント阻害剤の作用を組み合わせ、副作用への配慮と治療効果の向上を両立させる「チェックポイントガード」 を選べるようになりました。

「チェックポイントガード」は、免疫チェックポイント阻害薬の使用量が通常の薬剤投与に比べて少ないため、副作用の発生頻度や重症度が低くなると期待できる点が大きな特徴です。

次の章では、この6種複合免疫療法について詳しくご紹介します。

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい

患者さま自身の免疫細胞を利用するため、抗がん剤のような強い副作用はほとんどありません。他の治療で継続が難しいと判断された場合でも、治療を続けられる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応

外科手術・化学療法・放射線治療と組み合わせることができ、一部の血液がん(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/悪性リンパ腫)を除き、ほぼすべてのがんに適応可能です。

さらに、手術後に残ったがん細胞の抑制や、再発・転移の予防にも効果が期待できます。

③入院の必要なし。採血と点滴だけの通院治療

入院を必要とせず、採血と点滴で進められるため、患者さまの生活リズムを大きく変えることなく治療を受けられます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

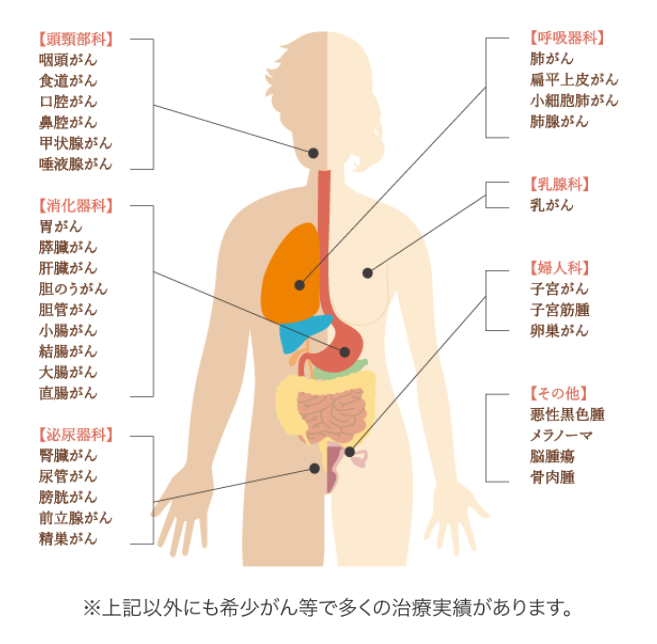

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

6種複合免疫療法の2つのコース

「CSC」

がん治療をご希望の方や、過去にがんの経験がある患者様には、6種複合免疫療法「CSC」をご提供します。

「CSC」では、免疫チェックポイント阻害薬を付加する「チェックポイントガード」のオプションを追加することができます。

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の働きを抑制することを防ぐ薬です。6種複合免疫療法「CSC」と組み合わせることで、投与した免疫細胞の闘う力を最大限に引き出し、6 種複合免疫療法単独での治療に比べて高い治療効果が期待できます。

「BASIC」

がんのリスクが心配な方にはがん予防のための6種複合免疫療法「BASIC」をご提供します。6種類の免疫細胞を培養して活性化・増殖し、これらの免疫細胞を体の中に戻すことで、がんの発生リスクを低減します。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00