がん患者様のためのお役立ちブログ

親ががんと診断されたらどうしたら良い?心配で仕事が手につかないときこそ家族は冷静な対応を

親ががんと診断されたとき、これからどうすればいいのかと、未来への不安でいっぱいになることと思います。

「仕事を辞めて、親のそばにいたい」 と考える方もいらっしゃるでしょう。

今回の記事では、そんな患者さまとご家族が、このつらい時期を少しでも穏やかに過ごせるよう、役立つ情報をまとめました。

がんとの向き合い方、家族ができるサポート、そして利用できる支援制度など、さまざまな角度から解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

がんは日本人の2人に1人がかかる病気

がんは、日本人の2人に1人がかかるとされる病気です。2019年には、新たに999,075例のがんが診断されました。

また、2019年のデータによると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性で65.5%(約2人に1人)、女性で51.2%(約2人に1人)とされています。

(参考:がん情報サービス 最新がん統計)

突然の診断に驚き、動揺する患者さまやご家族も少なくありませんが、がんは決して珍しい病気ではありません。

次章では、がんと向き合うための基本的な心構えについて、患者さま本人とご家族それぞれの視点から解説します。

親ががんと診断されたら

まず、大切なことは、原因を探ろうとして過去にとらわれたり、根拠のない後悔に苛まれるのではなく、未来に目を向けることです。

また、無理に感情を押し殺すのではなく、周囲に相談することも重要です。

それでは、患者さまのご家族ががんと向き合う際の基本的な姿勢について詳しく見ていきましょう。

急いで仕事を辞める必要はない

がんと診断されても、急いで仕事を辞める必要はありません。医療は日々進歩しており、がんは仕事を続けながらでも治療可能な時代です。

子どもの立場からは、親ががんと宣告されると、治療に専念してほしいという思いから「仕事を辞めてほしい」と思うかもしれません。

しかし、仕事を続けるかどうかは、本人の意思を尊重することが大切です。将来の職場復帰も見据え、どのように治療を進めていくかを慎重に考えましょう。

国は、仕事と治療の両立を支援しています。

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター発行のがんと仕事のQ&A 第3版には、以下のように記載されています。

「がんの診断を受けても、毎日の暮らしは続きます。診断を受けとめ、治療の選択を考えていく忙しい時期に、多くの方は仕事の引き継ぎをしたり、生活のだんどりを整えたりしなくてはなりません。治療がある程度一段落したあとも、職場復帰や医療費などについて悩む方が大勢います。

この冊子は、厚生労働省の研究班が実施した「治療と就労の両立に関するアンケート調査」をもとにしてつくられました。アンケートの自由記述欄に寄せられた実体験の声からクエスチョンをたて、体験者と専門家が協力してアンサーを作成しました。

平成25年 2 月の第1 版公開以降、多くの反響をいただき、加筆修正やコラムの追加を経て、このたび第 3 版が出来上がりました。仕事のしかたや価値観は人によって異なり、職場環境も実にさまざまです。こうすれば絶対大丈夫という<正解>はありません。ご自分らしい働き方、生き方を見つけるうえで、本冊子が何らかのヒントになれば幸いです。」

(引用:国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター がんと仕事のQ&A 第3版)

いつも通り接しながら支える

親ががんと診断された際も、普段と変わらない態度で接しながら、しっかりと支えていきましょう。

がんと診断されたからといって、過度に気を遣ったり、無理に励ましたりする必要はありません。

無理に明るい話題ばかり振るのではなく、本人が話したいときに話を聞いてあげることが大切です。

つらい気持ちや不安な気持ちを共有できる存在でいることが、何よりの支えとなります。

本人の気持ちを尊重する

親ががんと診断された場合、生活や治療に関する方針は、まずは患者さま本人の気持ちを尊重しましょう。最も大切なのは、しっかりと話を聞くことです。

もし本人ががんについて話したがらない場合は、無理に話をさせるのではなく、ただそばにいて寄り添ってあげるのもひとつの方法です。

親ががんになったあなたへ、家族ができるサポート

次に、親ががんになったときに家族ができることを紹介します。がんを患う親に必要な支えを理解することで、手助けのタイミングを見逃すことなく行動できるでしょう。

適切なサポートができれば、親御さんもあなたの存在を大きな励ましと感じ、より安心して治療に集中できるでしょう。

この章では、以下のポイントについて紹介します。

- 担当医とのコミュニケーション

- 正確な情報の収集

- 身の回りのサポート

- 経済的なサポート

担当医とのコミュニケーション

1つ目は、担当医とのコミュニケーションを密にすることが大切です。

患者さまご本人が混乱している場合は、症状や困っていることなどを医師に伝え、治療方針や緩和ケアなど、さまざまな選択肢について詳しく聞きましょう。

そして、ご本人が理解しやすいように、整理して説明することも、家族の重要な役割の一つです。

さまざまな情報の収集

2つ目は、さまざまな情報を集めることです。

病名や治療法、専門の診療科、そして、副作用への対処法など、さまざまな情報を集めることが必要です。

情報を集めることで、がんの進行状況を把握し、治療方針を決める上で大きな助けとなります。

また、高額療養費制度など、利用できる制度や治療支援を確認することも欠かせません。今回は、以下の代表的な制度を紹介します。

・高額療養費制度

・確定申告による医療費控除

・傷病手当金

まずは、高額療養費制度について紹介します。

この制度は病気やケガなどで医療費が高額になった場合に、その一部が払い戻される制度です。基本的に保険診療が対象です。

厚生労働省の公式ホームページでは、以下のように述べられています。

「医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。」

続いては、確定申告による医療費控除について紹介します。

保険診療に加えて、入院中の食事代や医療用器具の購入費用など、さまざまな医療費も控除の対象となります。

国税庁の公式ホームページでは、以下のように述べられています。

「一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。

・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。

・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。」

(引用:国税庁 医療費を支払ったとき)

最後に、傷病手当金について紹介します。

この制度は、病気やケガで仕事を休まなければならなくなった場合に、生活の支えとなるよう、健康保険から支給されるお金のことです。

自営業者などの国民健康保険に加入している方は受け取ることができません。

全国健康保険協会の公式ホームページでは、以下のように述べられています。

「病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」

(引用:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金))

また、会社を退職後も引き続き傷病手当金が受け取れるのか、という質問に対して、全国健康保険協会の公式ホームページでは、以下のように述べられています。

「Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

(資格喪失後の継続給付)

被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

※資格喪失後老齢年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。」

(引用:全国健康保険協会 傷病手当金について)

身の回りのサポート

3つ目は、身の回りのサポートです。

例えば、洗濯や買い物、掃除の手伝いや、食事の準備など、ご本人の負担を少しでも減らせるように心がけましょう。

経済的なサポート

4つ目は、経済的なサポートです。可能であれば治療費や入院費などの費用をサポートしましょう。

がん患者さまは、経済的な負担が大きく、将来への不安を抱えることが少なくありません。

お金に関する話題は言い出しにくいこともありますが、家族でしっかり話し合うことが大切です。

家族も自分を大事にしよう

家族ががんになったら、そのご家族も心身に負担を抱えることがあります。

だからこそ、家族も自分自身の心と体の健康を守り、大切にすることが必要です。

自分自身を大切に

がん患者さまの子どもたちは、複雑な感情を抱きやすいものです。

また、患者さまの家族は、自分のことを後回しにしがちです。本人のつらさを思うあまり、自分のつらさを口に出せないことも少なくありません。

家族は、患者さま本人と同じように大きなショックを受け、つらい気持ちになるのは当然です。だからこそ、自分自身を大切にしましょう。

困ったり悩んだりしたときは専門家へ相談を

繰り返しになりますが、無理に気持ちを抑えず、周囲の人や医療機関に相談することが大切です。

専門の相談窓口を設けている医療機関もありますので、積極的に活用しましょう。

また、がん相談支援センターをはじめとする公的機関も、がん患者さまやご家族の相談に応じています。

がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院、小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置され、がんに関するさまざまな相談に対応しています。

施設によっては、医療相談室、地域医療連携室などの名称が併記されていることもあります。

がん相談ホットラインでは、がん治療や副作用、お金や仕事に関する日常生活の不安や悩みなど、幅広い相談に対応しています。

誰かに気持ちをきいてほしいときや、不安で仕方がないときにどうすればよいのかを一緒に考えてくれます。

(参考:公益財団法人 日本対がん協会)

がん患者の家族を支える制度

最後に、がん患者さまのご家族を支える制度について紹介します。

ご家族は、公的医療保険や介護保険といった制度を利用することができます。

また、仕事を辞めて介護に専念しなければならない場合は、失業給付の申請も検討しましょう。

親ががんと診断されたら6種免疫療法の検討を

今回の記事では、がんと診断された方やそのご家族が抱えるさまざまな不安や疑問に少しでもお答えできるよう、がんとの向き合い方、家族ができること、そして、頼れる制度について紹介しました。

がんの治療法は日々進歩しており、患者さま一人一人の状況に合わせた治療法を選ぶことが大切です。

免疫療法は、その中でも注目されている治療法の一つです。

同仁がん免疫研究所は、今回紹介した免疫療法の一つである「6種複合免疫療法」を提供している機関です。

厚生労働省の許可を受けた細胞培養施設にて、極めて高度な安全管理体制のもと、細胞培養の委託を受けています。

がんと闘う免疫細胞を、約3週間で「1,000万〜2,000万個」から「20億〜50億個」まで培養することができます。

特徴

①がん3大療法との併用が可能。ほぼ全てのがん※に対応

②副作用が少なく、続けやすい療法

③厚生労働省の許可を受けた施設で細胞培養を行う

※一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

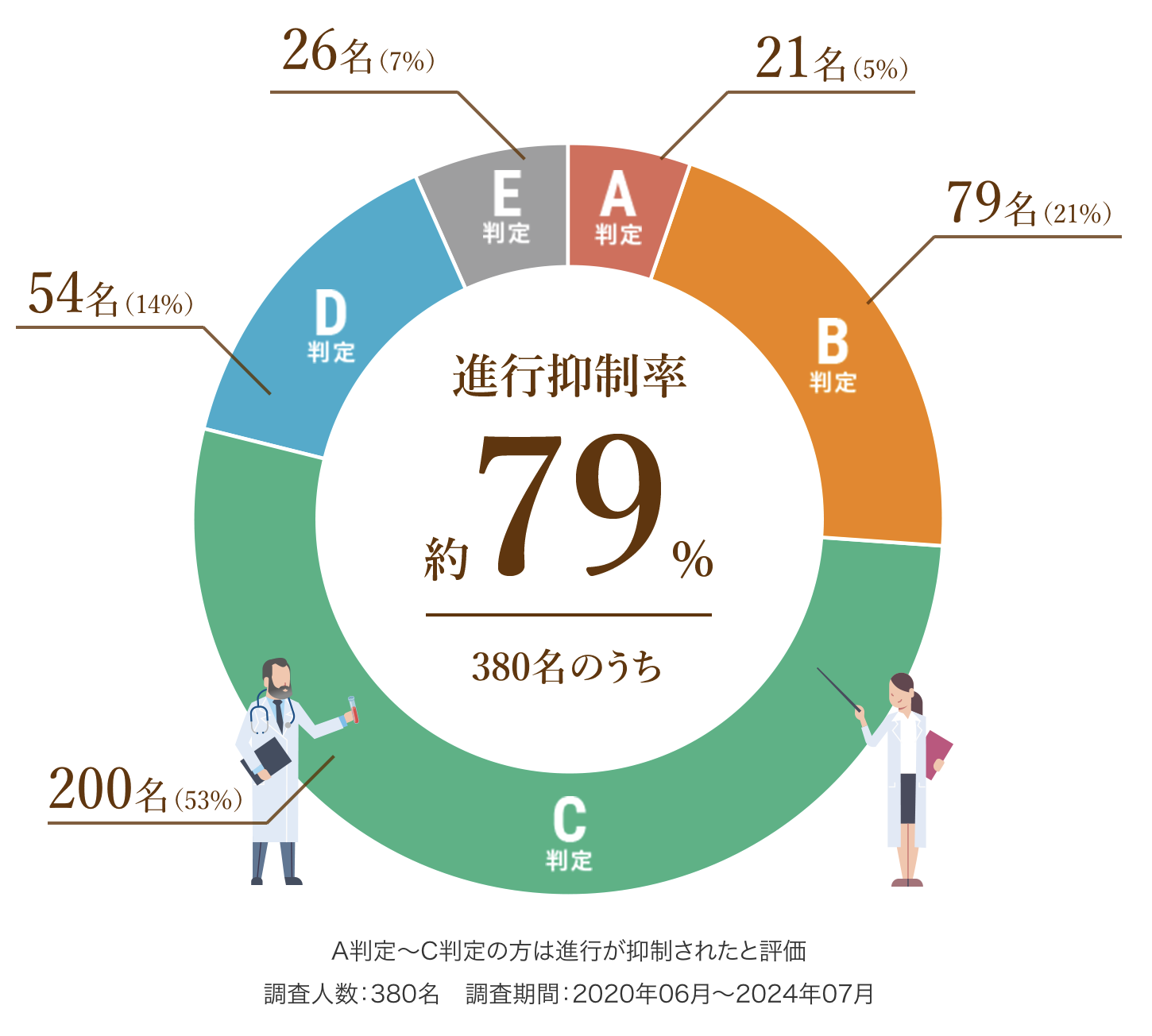

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

まずは今すぐ、詳しい内容をお問い合わせください。専任スタッフより丁寧にご説明します。

6種複合免疫療法に関する詳細は、以下からもご確認いただけます。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00