がん患者様のためのお役立ちブログ

骨肉腫の末期症状とは? 余命や進行速度、治療法について解説

骨肉腫は、進行すると激しい痛みや運動機能の低下だけでなく、肺への転移など全身に影響を及ぼす可能性があるがんです。

特に末期になると、神経や血管の圧迫によるしびれや麻痺、呼吸困難、全身の衰弱など、生活に大きな支障をきたす症状が現れます。

今回の記事では、骨肉腫の初期・末期の症状について詳しく解説し、進行のスピードや余命の目安、治療法についてもご紹介します。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

INDEX

骨肉腫とは?

骨肉腫(こつにくしゅ)は、骨に発生する悪性腫瘍の一種で、主に若年層に多く見られるがんです。

骨の細胞が異常に増殖することで腫瘍を形成し、進行すると周囲の骨や組織に浸潤したり、肺などに転移することがあります。

特に成長期の子どもや10〜20代の若者に多く発症し、症状の進行が比較的早いのも特徴です。

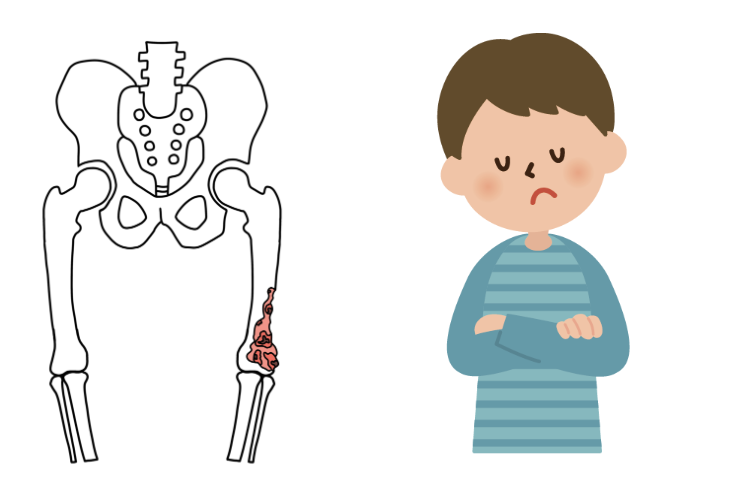

骨肉腫の発生部位

骨肉腫は、全身の骨のどこにでも発生する可能性がありますが、特に発生しやすい部位が存在します。

なかでも多く見られるのが、大腿骨(太ももの骨)や脛骨(すねの骨)の膝周辺です。

これは、成長期に骨の伸びが活発な部位であることが関係しており、若年層に発症しやすい骨肉腫の特徴と一致します。

その他にも、上腕骨(肩に近い腕の骨)や骨盤、あごの骨などにも発生することがありますが、膝周辺に比べると少数です。

以下は、骨肉腫が発生しやすい部位の例です。

| 大腿骨遠位(膝周辺) | 最も頻度が高い |

| 脛骨近位(膝下) | 成長期に活発な骨の一つで、多く見られる |

| 上腕骨近位(肩周辺) | 若年者に多く見られる |

| 骨盤・あご・脊椎 | 比較的まれで、診断や治療が難しいことがある |

まれに脊椎など中軸骨にできることもあります。

骨肉腫の初期と末期の症状

骨肉腫は進行に伴ってさまざまな症状が現れます。

ここでは、初期段階と末期にかけて見られる代表的な症状について解説していきます。

初期症状

骨肉腫の初期症状は、成長痛や軽いケガと見分けがつきにくいことが多く、発見が遅れる原因にもなります。

骨肉腫の初期症状は以下のとおりです。

- 運動時に感じる軽度な違和感や鈍い痛み

- 安静時や夜間にも続くようになる慢性的な痛み

- 患部に腫れやしこりができる(目立たないこともある)

- 熱感や赤みが出ることがある

- 関節の動かしにくさ、違和感

末期症状

骨肉腫が末期まで進行すると、症状は局所だけでなく全身に及ぶようになります。

骨肉腫の末期症状は以下のとおりです。

- 鎮痛薬が効きにくいほどの激しい持続的な痛み

- 神経圧迫によるしびれ、麻痺

- 血管圧迫による循環障害(むくみや冷感など)

- 肺転移による咳、呼吸困難、血痰

- 食欲不振、強い倦怠感、体重減少などの全身衰弱

骨肉腫の進行スピード

骨肉腫は、がんの中でも比較的進行が早いタイプに分類されます。

特に若年層に発症することが多く、成長期の骨の活発な細胞分裂に伴い、腫瘍の増殖も急速に進む傾向があります。

初期には運動時の痛みや腫れといった軽度な症状から始まりますが、短期間のうちに腫瘍が大きくなり、安静時にも強い痛みを感じるようになることが一般的です。

さらに、骨肉腫は遠隔転移しやすいがんであり、特に肺への転移が非常に起こりやすく診断時に見つかることもあります。

進行の早さには個人差があるものの、数週間から数カ月で症状が急激に悪化するケースも少なくありません。

骨肉腫ステージ4の余命とは

骨肉腫のステージ4は、すでに遠隔転移が認められる進行した段階であり、特に肺や他の臓器への転移がある場合は、治療が非常に難しくなります。

一般的に、ステージ4での生存率は他のステージに比べて低く、5年生存率は約20〜40%とされていますが、これは治療内容や個人の状態によって大きく異なります。

抗がん剤や手術によってがんをある程度制御できる場合もあり、近年では免疫療法や新しい治療法によって日常生活を維持できる期間が延びる例も報告されています。

また、緩和ケアを併用することで、痛みや苦しみを和らげながら生活の質を保つことも可能です。

以下は、骨肉腫ステージ4の余命に影響を与える要因です。

| 転移の部位と範囲 | 肺単独転移か多臓器転移かで予後が変わる |

| 抗がん剤への反応 | 効果が見られるかどうかが重要な判断材料 |

| 全身状態と年齢 | 体力や免疫力により治療の継続が左右される |

一人ひとりの状況に合わせた治療とサポートが、生存期間や生活の質に大きく関わってきます。

骨肉腫の原因

骨肉腫の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が発症に関与していると考えられています。

特に10代の思春期に多く発症することから、骨の成長スピードやホルモンの影響が関連している可能性が指摘されています。

また、放射線治療や一部の遺伝性疾患が、骨肉腫のリスクを高めることも知られています。

ただし、多くの場合は特別な誘因がなく、「なぜ発症したのか分からない」ケースがほとんどです。

これは他のがんにも共通する点であり、予防が難しい要因の一つです。

以下に、骨肉腫の発症に関係するとされる主な要因をまとめます。

| 成長期の骨の活発な分裂 | 骨の成長が急速な10代に多く見られる |

| 遺伝的要因 | 家族性網膜芽細胞腫など一部の遺伝病が関連 |

| 放射線治療の既往 | 他の病気での治療歴がある場合、まれに発症リスク増加 |

| 原因不明の場合が大多数 | 特定できないケースがほとんど |

骨肉腫の診断

骨肉腫の診断では、まず患者さまの症状や身体所見をもとに、画像検査を用いて腫瘍の有無や位置を確認します。

初期段階では成長痛や打撲と区別がつきにくいため、正確な診断には専門的な検査が欠かせません。

X線検査で骨の異常が見つかれば、さらに詳細な情報を得るためにCTやMRI、骨シンチグラフィーなどが行われます。

確定診断には生検(腫瘍の一部を採取して顕微鏡で調べる検査)が必要です。

これは骨肉腫が他の良性腫瘍や炎症性疾患と区別しにくいためで、適切な治療計画を立てる上でも非常に重要です。

以下に、主な診断方法をまとめます。

| X線検査 | 骨の形状異常や腫瘍の有無を確認 |

| CT・MRI | 腫瘍の大きさ・周囲組織との関係を詳細に評価 |

| 骨シンチグラフィー | 骨全体への転移や多発性病変の有無を調べる |

| 生検(組織診) | 骨肉腫かどうかを確定するために必要な検査 |

これらを総合的に判断し、専門の医療機関で治療方針が決定されます。

骨肉腫の治療法

骨肉腫の治療は、がんの進行度や患者さまの年齢・全身状態に応じて複数の方法を組み合わせて行うのが一般的です。

ここでは、現在行われている代表的な治療法について順に解説していきます。

標準治療(集学的治療)

骨肉腫の治療においては、「集学的治療」と呼ばれる複数の治療法を組み合わせたアプローチが標準とされています。

これは、複数種類の治療を適切なタイミングで組み合わせて行うことで、治療効果を最大化し、再発や転移のリスクを抑えることを目的としています。

手術

骨肉腫の治療において、手術は腫瘍を取り除くための中心的な役割を担います。

できる限り腫瘍を完全に切除(完全切除/R0切除)することが治療の基本であり、再発や転移を防ぐためにも非常に重要です。

かつては患部の切断が主流でしたが、近年では手術技術の進歩により、患肢温存手術(脚や腕を残す手術)が可能なケースも増えています。

| 手術の種類 | 特徴 |

| 完全切除(R0切除) | 腫瘍を取り残しなく切除する治療の基本 |

| 患肢温存手術 | 機能と見た目を残すことができるが、高度な判断が必要 |

| 切断術 | 腫瘍が広範囲に及ぶ場合などに選択されることがある |

手術の方針は、腫瘍の大きさや位置、周囲の組織への浸潤具合などをもとに慎重に決定されます。

術後には再発を防ぐため、化学療法を併用するのが一般的です。

放射線療法

骨肉腫は一般的に放射線への感受性が低いとされており、放射線療法は標準的な治療法ではありません。

しかし、手術が困難なケースや再発・転移に対する対症療法として利用されることがあります。

例えば、脊椎や骨盤など切除が難しい部位に腫瘍がある場合や、肺転移による痛みや咳を和らげる目的で行われます。

また、症状の緩和や生活の質(QOL)を保つために、緩和的放射線療法として用いられることもあります。

使用する線量や照射範囲は、患者さまの状態に合わせて慎重に調整されます。

免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫力を活用してがん細胞を攻撃する新しい治療アプローチです。

骨肉腫においては、標準治療に比べて研究段階の要素が多いものの、既存の治療で効果が乏しいケースや再発・転移を繰り返す患者さまに対して、選択肢の一つとして注目されています。

例えば、免疫チェックポイント阻害薬や、がんワクチン療法、樹状細胞療法などが検討されており、国内外で臨床試験も進められています。

まだ一般的な治療として確立されているわけではありませんが、今後の進展が期待される分野です。

| 免疫チェックポイント阻害薬 | 免疫細胞ががんを攻撃しやすくする薬剤 |

| がんワクチン療法 | がん細胞特有の情報を使い、免疫を活性化させる治療 |

| 樹状細胞療法 | 免疫反応を引き起こす細胞を利用した治療アプローチ |

標準治療と併用されるケースと単独で行われるケースがあり、専門医との相談が重要です。

骨肉腫と免疫療法

近年、がん治療において注目されているのが「免疫療法」です。

これは、患者さま自身の免疫力を高め、がん細胞を攻撃させる治療法であり、骨肉腫のような治療が難しいがんに対しても、新たな選択肢として期待が高まっています。

特に標準治療で効果が不十分なケースや、再発・転移を繰り返す場合においては、免疫療法の可能性が注目されています。

骨肉腫に対する免疫療法はまだ発展途上ではあるものの、一部では臨床研究や実践的な取り組みが始まっており、副作用の少なさや継続的な治療効果が期待されています。

その中でも、複数の免疫アプローチを組み合わせた「6種複合免疫療法」は、がんの再発予防や進行抑制を目的とした治療法として注目を集めています。

以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00