がん患者様のためのお役立ちブログ

多臓器がんとは? 重複がん・多重がん・多発がんとの違いや治療法について解説

多臓器がんとは、1人の患者さまに異なる臓器で複数のがんが発生している状態を指します。

医学的には「重複がん」という用語が用いられることが多く、「多臓器がん」は一般向けのわかりやすい呼称として使われることが多いです。

高齢化や検査技術の進歩により発見される機会が増えており、治療方針や予後に大きな影響を与える重要な病態です。

似た表現に「多重がん」や「多発がん」がありますが、それぞれ混同しないことが大切です。

本記事では、多臓器がんの特徴や他のがんとの違い、治療法や診療のポイントについてわかりやすく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

多臓器がんとは

多臓器がんとは、同じ患者さまの体内で異なる臓器に複数のがんが存在する状態を指します。

医学の専門用語としては、「重複がん」や「多重がん」が一般的に使われます。

両者の概念はほぼ同義のように使われますが、研究か臨床かで使われやすい場面が少し違います。

一方で、「多臓器がん」は、俗称や一般向けの表現であることが多いです。

多臓器がんの例としては、肺がんと大腸がん、胃がんと乳がんといったように、同時または異なる時期に発生するケースがあります。

1つのがんが進行して転移したものではなく、それぞれが独立して発生している点が特徴です。

生活習慣や遺伝的要因、加齢、さらには治療後の影響など、発症に関与する要因はさまざまで、近年の検査技術の向上によって発見される機会も増えています。

多臓器がんは治療の難易度が高く、どの臓器を優先して治療するか、全身状態に応じてどう組み合わせるかが大きな課題となります。

そのため、臓器別の専門医が連携し、総合的に治療方針を決定していくことが不可欠です。

用語整理:重複がん/多重がん/多発がん

多臓器がんに関連する用語には似ているものが多く、正しく理解することが治療方針を考えるうえで重要です。

ここでは「重複がん」「多重がん」「多発がん」について整理します。

重複がん

重複がんとは、同じ患者さまの異なる臓器に二つ以上のがんが発生した場合に使われる用語で、それぞれのがんが独立して存在している点が特徴です。

多臓器がんとほぼ近い意味合いで使われる、医学の専門用語です。

例えば、胃がんと大腸がんを同時期に発症したケースや、乳がん治療後に新たに肺がんが見つかるケースなどがこれにあたります。

重要なのは、一方のがんが他方の臓器へ転移したものではなく、病理学的にも別個のがんとして診断される点です。

発生時期によって「同時性重複がん」と「異時性重複がん」に分類され、それぞれで治療方針や経過観察の方法が異なります。

多重がん

多重がんとは、同一の患者さまに三つ以上の独立したがんが存在する状態を指します。

重複がんが二つ以上のがんに用いられるのに対し、多重がんはさらに数が多い場合に使われる概念です。

例えば、胃がん・肺がん・大腸がんをそれぞれ異なる時期や同時期に発症するケースが該当します。

近年は高齢化や検査精度の向上により多重がんの報告が増えており、複数臓器の治療をどう優先的に行うかが大きな課題です。

多発がん

多発がんとは、同じ臓器や組織内に複数のがんが独立して発生する状態を指します。

例えば、同じ肺の異なる部位に二つのがんができたり、大腸の複数の部位にがんが発生したりするケースです。

これらは一つのがんが広がった転移ではなく、それぞれが個別に発生したがんとして扱われます。

診断では、病理検査や画像検査によって「独立した発生」であることを確認することが重要です。

多発がんは局所的に複数の病変が存在するため、手術でまとめて切除できる場合もあれば、部位や数によっては薬物療法や放射線療法を併用する必要があります。

多臓器がんの症状とサイン

多臓器がんは、発生する臓器によって症状が異なり、複数のがんが重なることで全身にさまざまなサインが現れることがあります。

一方で、症状が乏しく気づかれにくい場合もあり、受診時に細かな体調変化を医師へ伝えることが重要です。

よくある自覚症状

多臓器がんでは、発生する部位によって症状が異なるため、複数の臓器から同時にサインが現れることがあります。

| 発生部位 | 主な症状 |

| 肺がん | 咳、息切れ |

| 消化器がん | 腹痛、便通異常 |

| 乳がん | 乳房のしこり、乳頭からの分泌 |

| 全身症状 | 倦怠感、体重減少、微熱の持続 |

これらが同時にあるいは短期間に重なって出現する場合、単一のがんでは説明できないことも多く、多臓器がんの可能性を考慮する必要があります。

無症状のケース

多臓器がんは必ずしも明確な症状を伴うとは限らず、検診や他の病気の検査中に偶然見つかることもあります。

特に早期の段階では自覚症状が乏しく、患者さまご自身が体調の変化に気づかないまま進行している場合も少なくありません。

さらに、一つの臓器では症状が強く出ていても、別の臓器に発生したがんが無症状のまま潜んでいることもあります。

受診時に伝えたい情報

多臓器がんの診断・治療を正確に進めるためには、受診時に自覚している症状や体調の変化をできるだけ具体的に伝えることが大切です。

| 具体的に伝える内容 | |

| 症状の経過 | 咳、息切れ、食欲低下、便通異常などが「いつから」「どのくらいの頻度」で起こっているか |

| 既往歴・治療歴 | これまでにかかった病気や受けた治療内容 |

| 家族歴 | 家族にがんの既往があるかどうか |

| 全身の変化 | 体重の増減、倦怠感、微熱など一見ささいに思える変化 |

これらの情報を整理して伝えることで、医師が多臓器がんの可能性を正確に評価しやすくなります。患者さま自身の情報提供が診療の精度を高め、適切な治療方針を導く大切な手がかりとなります。

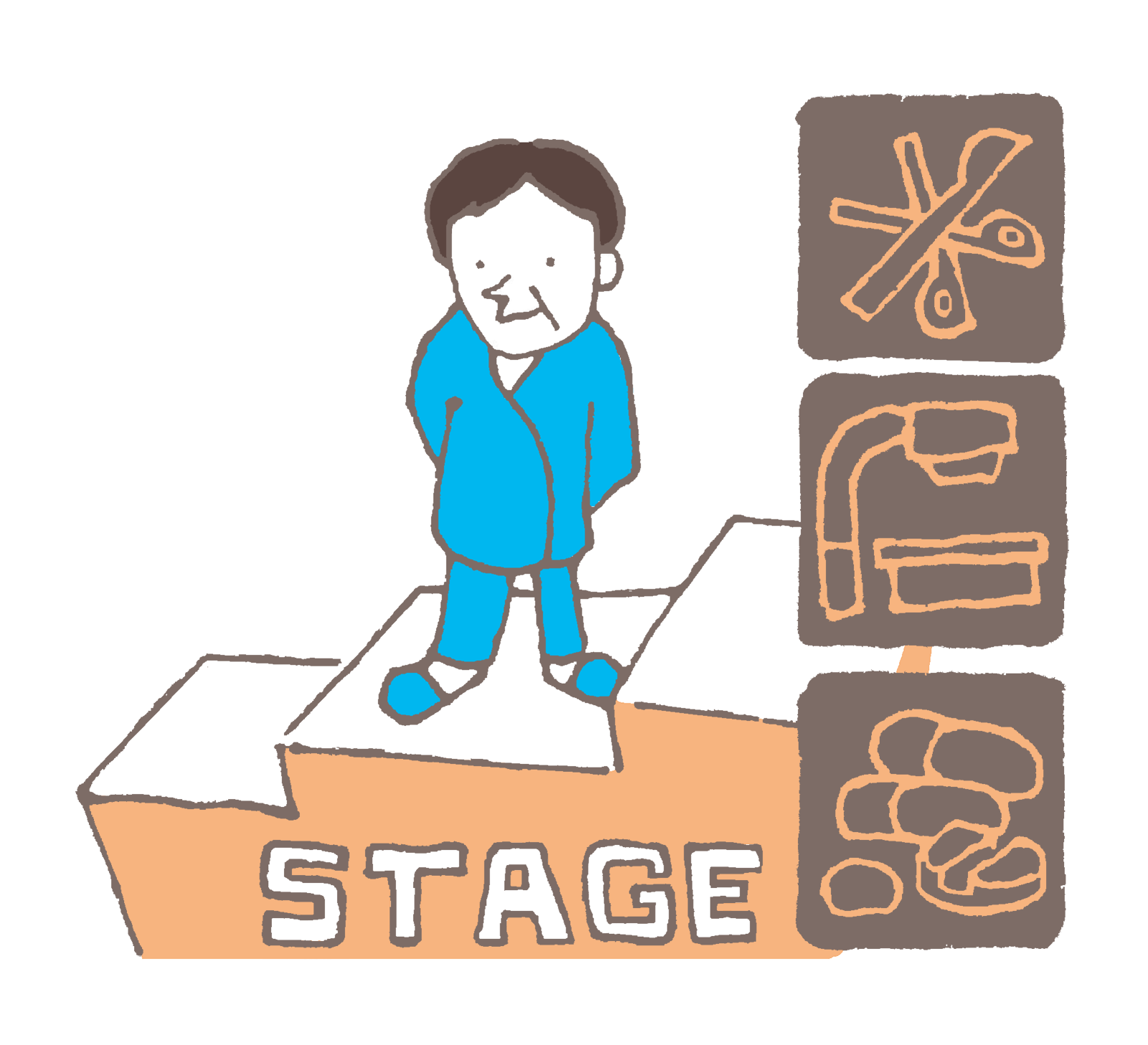

多臓器がんにおけるステージの考え方

多臓器がんでは、それぞれのがんをどのように評価するかが治療方針を決める上で重要になります。

ここでは「重複がん」と「多臓器転移」の場合におけるステージの考え方を整理して解説します。

重複がんのステージ

重複がんの場合、それぞれのがんは独立して発生しているため、原則として臓器ごとに個別のステージ判定が行われます。

例えば、胃がんがステージⅡ、大腸がんがステージⅠと診断された場合、それぞれの臓器の進行度を示すものであり、単一の「総合的なステージ」が設定されるわけではありません。

診療の現場では、複数のがんの進行度を踏まえ、どちらの治療を優先するか、同時に治療可能かを検討することが重要です。

そのため、重複がんの治療方針は単一のステージ分類だけで決まるのではなく、全身状態や臓器の機能、患者さまの生活の質を総合的に考慮して決定されます。

多臓器転移の場合のステージ

多臓器転移は、1つの原発がんが血流やリンパの流れを介して他の臓器に広がった状態を指します。

この場合、原発巣の臓器のステージ分類において「遠隔転移あり」と判定され、多くは最も進行した段階であるステージⅣに分類されます。

例えば、大腸がんが肝臓や肺へ転移した場合、それぞれの臓器に病変があっても「大腸がんのステージⅣ」と診断されるのが一般的です。

多臓器がんの治療方法

]多臓器がんの治療は、がんの種類や発生部位、進行度、さらに患者さまの全身状態によって大きく異なります。

ここでは手術、薬物療法、放射線治療、緩和ケアの併用、そして免疫療法をはじめとする新しい治療法について解説します。

手術

多臓器がんにおける手術は、がんが発生した臓器の数や進行度、患者さまの体力に応じて慎重に検討されます。

複数の臓器にがんが存在する場合、それぞれを同時に切除できるケースもあれば、体への負担を考慮して優先順位をつけて行う場合もあります。

例えば、生命予後に直結する臓器を先に治療したり、比較的進行の遅いがんは経過観察とするなど、個別の判断が必要です。

また、手術は単独で完結することは少なく、薬物療法や放射線治療と組み合わせて総合的に治療計画が立てられるのが一般的です。

薬物療法

多臓器がんの薬物療法は、抗がん剤や分子標的薬などを用いて、全身に存在するがん細胞を抑えることを目的とします。

複数の臓器にがんがある場合、それぞれに対して外科的治療を行うのは難しいため、薬物療法が中心的な役割を担うことが多いです。

また、副作用のコントロールや支持療法を組み合わせることで、治療の継続性と生活の質を両立させることが重視されます。

近年では遺伝子変異に基づく個別化治療も進んでおり、患者さまごとに最適な薬物療法が検討されるようになっています。

放射線治療

多臓器がんにおける放射線治療は、特定の臓器や部位に対して局所的にがん細胞を攻撃し、症状を緩和したり腫瘍の進行を抑えたりする目的で行われます。

複数の臓器にがんがある場合、すべてに照射することは難しいため、呼吸困難や痛みなど生活に大きな影響を及ぼしている部位を優先するのが一般的です。

治療は外来で行える場合も多く、患者さまの身体的負担が比較的少ない点も利点です。

一方で、照射部位に炎症や臓器機能低下といった副作用が起こることもあるため、綿密な治療計画と経過観察が欠かせません。

薬物療法や手術と組み合わせ、全身と局所の両面から病状をコントロールしていくことが重要です。

緩和ケアの併用

多臓器がんでは、複数の臓器にがんが存在するため治療負担が大きく、症状も多様に現れることがあります。

そのため、治療と並行して緩和ケアを取り入れることが非常に重要です。

緩和ケアは、病気の進行を止めることが目的ではなく、痛みや呼吸困難、倦怠感などの苦痛を軽減し、日常生活を少しでも快適に過ごせるよう支援するものです。

薬物療法や放射線治療と併用することで、身体的・精神的な負担を和らげ、治療の継続を支える効果も期待できます。

また、患者さま本人だけでなく家族の生活の質を守ることも大切な役割です。

新しい治療法(免疫療法など)

近年、多臓器がんに対しても免疫療法をはじめとする新しい治療法が注目されています。

免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞の働きを活性化させ、がん細胞を攻撃する力を高めることを目的としています。

特に免疫チェックポイント阻害薬は、一部のがん種で有効性が示されており、標準治療に組み込まれる例も増えています。

免疫療法はまだ発展途上ではあるものの、従来の薬物療法や放射線治療と併用することで、病状の進行を抑えつつ生活の質を維持できる新しい選択肢として期待されています。

多臓器がんと6種複合免疫療法

多臓器がんは複数の臓器にがんが存在するため、治療の優先順位や組み合わせが難しく、従来の手術や薬物療法、放射線治療だけでは十分な効果が得られにくいことがあります。

そのような中で注目されているのが免疫療法です。免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を活性化させ、がん細胞を攻撃する力を高める治療法で、がんの種類や部位を問わず全身的に効果を発揮する可能性があります。

特に「6種複合免疫療法」は、樹状細胞やNK細胞など6種類の免疫細胞を組み合わせ、多角的にがんへ働きかける点が特徴です。

多臓器がんのように複雑な病態に対しても、異なる免疫細胞がそれぞれの役割を果たすことで治療効果を高め、生活の質を維持しながら病状の進行を抑える可能性が期待されています。

次に、この6種複合免疫療法の詳細について解説します。

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00