がん患者様のためのお役立ちブログ

癌性リンパ管症とは?症状、余命、治療法など解説

癌性リンパ管症とは、がん細胞が肺のリンパ管に広がることで呼吸障害を引き起こす重篤な病態です。進行が速く、息切れや咳などの症状が日常生活に大きな影響を及ぼすこともあります。

癌性リンパ管症の治療はがんそのものに対する化学療法や放射線療法を中心に行われ、近年では免疫療法など新しい治療法も注目されています。

今回の記事では、症状や診断方法、余命に関する情報、治療の選択肢についてわかりやすく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

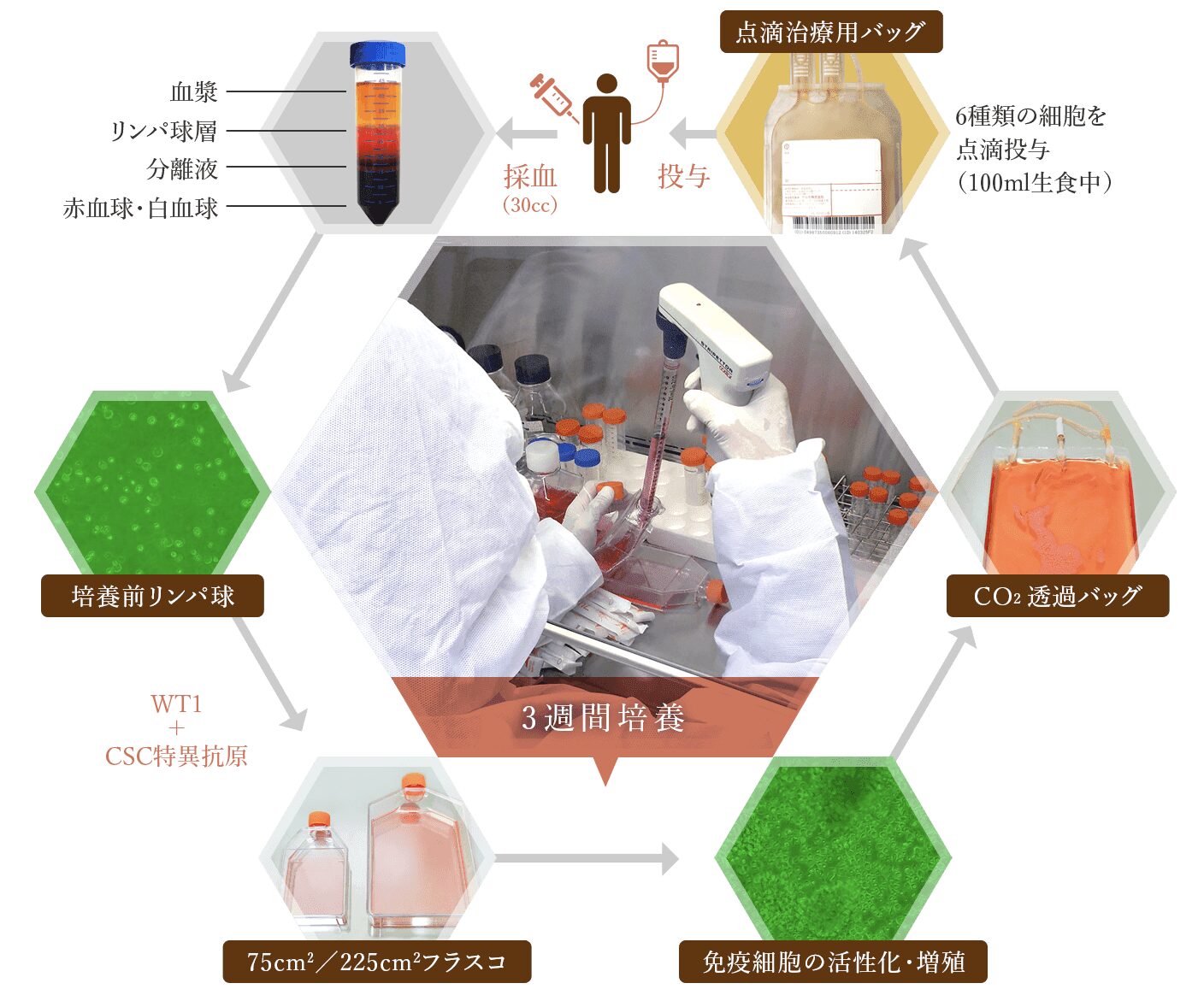

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

癌性リンパ管症とは

癌性リンパ管症とは、がん細胞が肺のリンパ管に広がり、リンパの流れを妨げることで生じる病態です。肺の組織が硬くなって酸素を取り込みにくくなるため、強い息切れや咳、呼吸困難などの症状が現れます。

特に乳がん、胃がん、肺がんなどからの転移によって発症することが多く、進行が速いため日常生活に大きな影響を及ぼします。

癌性リンパ管症の症状とサイン

癌性リンパ管症の代表的な症状には、呼吸困難や咳のほか、全身の倦怠感や体重減少などがあります。

呼吸困難・息切れ

癌性リンパ管症では、がん細胞が肺のリンパ管に広がり、酸素の取り込みが妨げられるため、強い呼吸困難や息切れが生じます。

初期は階段や坂道の昇降時に感じやすいですが、進行すると安静時にも息苦しさが続き、会話や食事など日常の動作も困難になる場合があります。

咳

肺のリンパ管にがん細胞が広がることで気道が刺激され、持続的な咳が出やすくなります。

初期は風邪に似た軽い咳が続く程度ですが、進行すると痰を伴う激しい咳や、夜間に眠れないほどの咳込みに発展することもあります。長引く咳は体力の消耗や睡眠障害を招き、生活の質を大きく低下させます。

倦怠感、発熱、体重減少

肺の機能低下に加え、全身の炎症反応や代謝の変化によって強い倦怠感や微熱が続くことがあります。これらは体力を奪い、家事や仕事をこなすのが難しくなるなど、日常生活をさらに困難にします。

また、がんの進行や食欲低下により体重が急激に減少するケースも珍しくありません。

癌性リンパ管症の検査

癌性リンパ管症を正確に診断するためには、画像検査と細胞・組織の検査を組み合わせて行う必要があります。

ここでは、代表的な検査方法である喀痰細胞診、胸部X線・CT検査、生検について解説します。

喀痰細胞診

喀痰細胞診は、痰に含まれる細胞を顕微鏡で観察し、がん細胞の有無を調べる検査です。患者さまへの負担が少なく、外来で簡単に実施できる点が特徴です。癌性リンパ管症の診断においても有用とされています。

ただし、必ずしもすべての症例でがん細胞が検出できるわけではないため、画像検査や生検と組み合わせて診断の精度を高めることが重要です。

喀痰細胞診はあくまで初期的な検査の一つであり、確定診断には追加の検査が必要となるケースが多くみられます。

胸部X線検査・CT検査

胸部X線検査は肺の異常を簡単に把握できる方法であり、癌性リンパ管症では網目状やびまん性の影(胸部X線検査などで肺に病変が広範囲にわたって見られる状態)として現れることがあります。

ただし、X線では詳細な所見を捉えにくいため、より正確な評価にはCT検査が用いられます。CT検査では肺全体のリンパ管の変化やがんの広がりを立体的に確認でき、診断や治療方針の決定に欠かせない検査です。

生検

生検は、病変部の組織を直接採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。癌性リンパ管症の確定診断に重要です。

一般的には気管支鏡を用いて肺の組織を採取し、がん細胞がリンパ管内に広がっているか確認します。画像検査や喀痰細胞診だけでは診断が難しい場合に行われ、病理学的に確実な根拠を得ることで、診断の誤りを避け、患者さまに最も適した治療方針を選択できるメリットがあります。

ただし、体への負担や合併症のリスクを伴うため、患者さまの全身状態を考慮したうえで実施が判断されます。

癌性リンパ管症のステージ

癌性リンパ管症には、がんのように「ステージ0〜4」といった明確な分類は設けられていません。これは、病気の進行が段階的ではなく、肺のリンパ管にがん細胞が比較的短期間で広がるためです。

そのため、ステージとして区分するのではなく、症状の程度や画像検査の所見をもとに臨床的に判断することが一般的です。

癌性リンパ管症そのものよりも、原発がんの種類や進行度、患者さまの全身状態が治療方針や予後を左右する重要な要素となります。

癌性リンパ管症の治療方法

癌性リンパ管症の治療は、がんの種類や進行度、患者さまの全身状態に応じて多角的に行われます。

ここでは手術、化学療法、放射線治療、緩和ケアの併用に加え、免疫療法をはじめとする新しい治療法について解説します。

手術

癌性リンパ管症は多くの場合、がんが進行した状態で発見されるため、手術が直接的な治療の中心となることは少ないとされています。ただし、原発巣を外科的に取り除くことでリンパ管への腫瘍の影響を減らし、咳や呼吸困難といった症状の緩和や病状の進行抑制が期待されることがあります。

特に他の臓器への転移が少なく、全身状態が良好な患者さまでは外科的切除が選択肢の一つとなります。ただし、手術単独での効果は限定的であるため、多くの場合は化学療法や放射線治療などと併用され、総合的に症状の進行を抑えることを目指します。

化学療法

癌性リンパ管症の治療では、抗がん剤による化学療法が中心的な役割を担います。化学療法は全身に広がったがん細胞に作用し、リンパ管の閉塞を軽減することで呼吸困難などの症状を和らげる効果が期待されます。

使用される薬剤は原発がんの種類や患者さまの体力に応じて選択され、治療効果を高めるために複数の薬を組み合わせることもあります。

放射線治療

放射線治療は、高エネルギーの放射線を照射してがん細胞の増殖を抑える方法で、その結果として腫瘍の縮小や症状の緩和につながる場合があります。

癌性リンパ管症は肺全体に広がる病態のため、放射線治療のみでの効果は限られますが、局所的に強い症状を引き起こしている病変に照射することで、呼吸困難や咳の軽減が期待されることがあります。

治療は外来で実施できる場合も多く、患者さまへの身体的負担が比較的少ない点も特徴です。

ただし、肺に照射することで炎症や線維化といった副作用が起こる可能性があるため、慎重な治療計画と経過観察が必要です。

緩和ケアの併用

癌性リンパ管症では、呼吸困難や咳、全身の倦怠感などが強く現れるため、治療と並行して緩和ケアを行うことが重要です。

緩和ケアは病気の進行を止めることを目的とするのではなく、症状を和らげて日常生活を少しでも快適に過ごせるよう支援するものです。酸素療法や鎮痛薬、鎮咳薬の使用に加え、心理的サポートや栄養管理など多方面からの支援が行われます。治療のどの段階でも取り入れることができ、患者さま本人だけでなくご家族の生活の質を守るうえでも欠かせません。

新しい治療法(免疫療法など)

近年、癌性リンパ管症に対しても免疫療法をはじめとする新しい治療法が注目されています。

免疫療法は患者さま自身の免疫細胞の働きを活性化させ、がん細胞を攻撃する力を高める方法です。特に免疫チェックポイント阻害薬や複数の免疫細胞を組み合わせた治療は、従来の化学療法や放射線治療では得にくい効果をもたらす可能性があります。

これらの治療はまだ比較的新しい選択肢ですが、研究や臨床応用が進んでおり、今後さらに幅広い患者さまに提供されることが期待されています。

癌性リンパ管症の再発

癌性リンパ管症は多くが進行がんに伴って発症するため、再発や再燃が問題となりやすい病態です。治療によって一時的に症状が落ち着いても、がん細胞が再びリンパ管に広がることで呼吸困難や咳が悪化することがあります。

特に原発巣のがんが制御できていない場合や転移が進行している場合には再発リスクが高く、治療の継続や新たな治療法の導入が必要になるケースも多いです。再発時には体力や生活の質が低下しやすいため、治療と並行して緩和ケアを含む総合的なサポートが重要です。

癌性リンパ管症と6種複合免疫療法

癌性リンパ管症は進行が速く、従来の治療だけでは十分な効果が得られにくい場合があります。そのため、新しい治療法の一つとして免疫療法が注目されています。

免疫療法は患者さま自身の免疫細胞を活性化させ、がん細胞を攻撃する力を高めることを目的とした治療です。

なかでも「6種複合免疫療法」は、6種類の異なる免疫細胞を組み合わせて用いる点に特徴があり、多角的にがんへ働きかける可能性を持っています。標準的な化学療法や放射線治療と併用することで、症状の進行を抑えつつ生活の質を維持できる新しい選択肢として期待されています。

次に、この6種複合免疫療法の具体的な内容について詳しく解説します。

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00