がん患者様のためのお役立ちブログ

免疫チェックポイント阻害剤とは?仕組みと副作用、その他のがん免疫療法まで詳しく解説

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞によって抑制されていた免疫細胞のブレーキを解除することで免疫細胞を活性化させる薬です。

「第4のがん治療」とも呼ばれるがん免疫療法の一つとして注目されていますが、「どのような仕組み?」「副作用は?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、免疫チェックポイント阻害剤について、仕組みと副作用、その他のがん免疫療法まで詳しく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

免疫チェックポイント阻害剤とは?

免疫チェックポイント阻害剤(または免疫チェックポイント阻害薬)は、がんに対する新しい治療法として近年注目されている薬剤です。

体に備わっている本来の免疫の力を呼び覚まし、がん細胞を再び攻撃できるようにする働きがあります。

従来の化学療法のように、がん細胞そのものを直接攻撃するのではなく、免疫細胞が持つ「がんと闘う力」を取り戻させるのが特徴です。特に、一部の進行がんや再発がんなど、これまで治療が難しかったケースでも効果が期待されています。

副作用への注意は必要ですが、免疫チェックポイント阻害剤は、難治性のがんに対しても新たな希望をもたらす革新的な治療法として国内外で研究と臨床応用が進んでいます。

免疫チェックポイントとは?

私たちの体にある「免疫細胞(主にT細胞)」は、ウイルスや細菌、そしてがん細胞などの異物を見つけて攻撃する役割を担っています。

しかし、免疫が過剰に働きすぎると、自分自身の正常な細胞まで攻撃してしまうおそれがあるため、体にはその暴走を防ぐブレーキのような仕組みが備わっています。

このブレーキ機構の一つが「免疫チェックポイント」です。

がん細胞はこの仕組みを逆手に取り、T細胞の働きにブレーキをかけることで、攻撃を回避しようとします。

その代表的な仕組みが、以下のような「免疫チェックポイント分子」です。

| 分子名 | 働き | 特徴・役割 |

| PD-1(Programmed cell death-1) | T細胞表面にある受容体 | PD-1ががん細胞のPD-L1/PD-L2と結合することで免疫反応を抑える |

| PD-L1(Programmed death-ligand 1) | がん細胞や周囲の細胞に発現するタンパク質 | PD-1と結合し、T細胞の働きを弱める |

| CTLA-4 | T細胞表面にある制御分子 | T細胞の活性化を抑え、過剰反応を防ぐ |

免疫チェックポイント阻害剤は、これらの分子の働きをブロックすることで、免疫のブレーキを外し、T細胞が再びがん細胞と闘えるようにする薬です。

免疫チェックポイント阻害剤の薬剤一覧

現在、日本で承認されている主な免疫チェックポイント阻害剤には、以下のような薬剤があります。

| 薬剤名(一般名) | 商品名 | 主な標的 | 適応例(承認があるがん種) |

| ニボルマブ(nivolumab) | オプジーボ(Opdivo) | PD-1 | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、胃がん、食道がん、腎細胞がん、頭頸部がん など |

| ペムブロリズマブ(pembrolizumab) | キイトルーダ(Keytruda) | PD-1 | 非小細胞肺がん、胃がん、食道がん、尿路上皮がん、頭頸部がん、子宮体がん など |

| アテゾリズマブ(atezolizumab) | テセントリク(Tecentriq) | PD-L1 | 非小細胞肺がん、小細胞肺がん、乳がん、肝細胞がん など |

| デュルバルマブ(durvalumab) | イミフィンジ(Imfinzi) | PD-L1 | 非小細胞肺がん、胆道がん など |

| イピリムマブ(ipilimumab) | ヤーボイ(Yervoy) | CTLA-4 | 悪性黒色腫、腎細胞がん、非小細胞肺がん(併用療法) など |

近年では、こうした薬剤を複数組み合わせた併用療法や、免疫細胞治療との組み合わせによる相乗効果を期待したアプローチも注目されています。

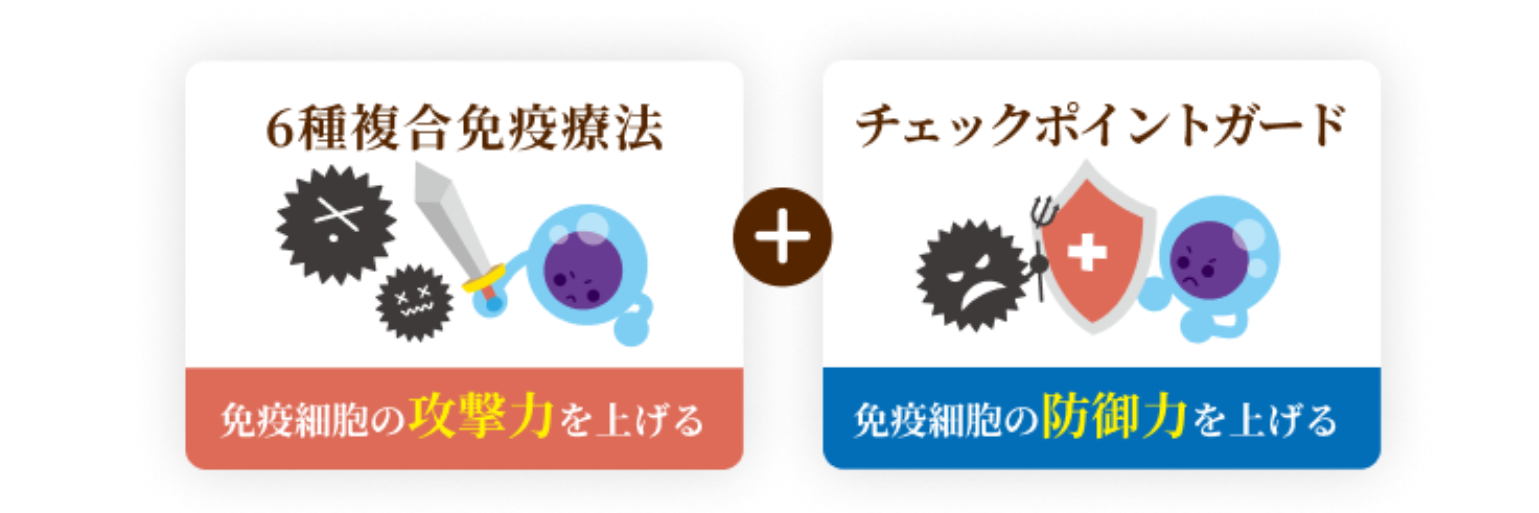

例えば、同仁がん免疫研究所は、6種複合免疫療法(CSC)に免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせたオプション「チェックポイントガード」を提供しています。

このオプションは、体外で免疫細胞を強化し、免疫チェックポイント阻害薬を付加してから体内へ投与することで、薬剤量を抑えながら免疫細胞の闘う力を最大限に引き出します。

その結果、6種複合免疫療法単独に比べてより高い治療効果が期待され、副作用リスクを軽減しつつ免疫の働きを高める、新たな治療オプションのひとつとなっています。

免疫チェックポイント阻害剤の仕組み

私たちの体には、ウイルスやがん細胞などの異物を攻撃する免疫の働きが備わっており、その中核を担うのが「T細胞」という免疫細胞です。ところが、がん細胞はT細胞の働きを弱めるブレーキのような仕組み(免疫チェックポイント)を利用し、免疫による攻撃を逃れながら増殖します。

T細胞には暴走を防ぐための制御スイッチがあり、代表的なものにPD-1やCTLA-4があります。がん細胞は、これらのスイッチを刺激するタンパク質(PD-L1など)を発現させ、T細胞に「攻撃しないで」という偽の信号を送り込むことで、その働きを抑えてしまいます。

免疫チェックポイント阻害剤は、こうしたT細胞にかかったブレーキを解除する薬です。PD-1、PD-L1、CTLA-4などの働きをブロックすることで、T細胞が再びがん細胞を「敵」と認識し、攻撃を再開できるように導きます。

免疫チェックポイント阻害剤はどのようながん治療に用いられる?

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞によって抑えられた免疫の働きを再び活性化させる治療法として、さまざまながんに対して活用されるようになってきました。

特に、一部の進行がんや再発がん、そして標準治療が効きにくいがんにおいて、新たな治療の選択肢として期待されています。

ここでは、免疫チェックポイント阻害剤が適応となるがんの種類や治療での使われ方、さらに効果が出やすい人と出にくい人の違いについて解説します。

主な適応がん種

免疫チェックポイント阻害剤は、現在以下のようながん種で使用が承認・推奨されています。

| がん種 | 使用される薬剤の例 | 特記事項 |

| 非小細胞肺がん | オプジーボ、キイトルーダ、テセントリク など | PD-L1の発現率が高い場合、特に有効性が示される |

| 胃がん・食道がん | オプジーボ、キイトルーダ | 化学療法後や一部の初回治療として使用されることがある |

| 腎細胞がん | オプジーボ+ヤーボイなどの併用療法が主流 | 単剤よりも併用で効果が出やすいとされる |

| 悪性黒色腫(メラノーマ) | オプジーボ、ヤーボイ | 免疫チェックポイント阻害剤が最も早く導入されたがんの一つ |

| 頭頸部がん | キイトルーダ、オプジーボ | PD-L1陽性例での使用が中心 |

| 乳がん(トリプルネガティブ型) | テセントリク+抗がん剤 | 限られた条件下で適応あり |

| MSI-High(遺伝子修復異常があるがん) | キイトルーダ(がん種横断的に承認) | 遺伝子変異に基づく個別化治療の代表例 |

このほかにも、肝がん、胆道がん、尿路上皮がん、子宮体がんなど、複数のがん種で使用されています。

単剤療法と併用療法

免疫チェックポイント阻害剤は、がん治療において単独で使用される場合と、他の治療法と併用される場合があります。

単剤療法では、がん細胞の性質や患者さまの免疫状態によっては、免疫チェックポイント阻害剤のみで十分な効果が期待できるケースがあります。特に、がん細胞がPD-L1というタンパク質を高いレベルで発現している場合には、初回治療として単剤での投与が選択されることもあります。

一方、併用療法(コンビネーション治療)では、より高い治療効果を目指して、抗がん剤や分子標的薬、さらには別の免疫チェックポイント阻害剤と組み合わせる方法が広がっています。例えば非小細胞肺がんでは、抗がん剤との同時投与や、CTLA-4阻害薬「ヤーボイ」との併用が有効とされ、実際に臨床現場でも多く用いられています。

さらに近年では、免疫細胞そのものを活性化して体外から投与する「免疫細胞治療」との併用にも注目が集まっています。

なかでも、6種類の免疫細胞を活用した6種複合免疫療法に免疫チェックポイント阻害剤を組み合わせる「チェックポイントガード」というオプションは、薬剤の使用量を抑えながら免疫細胞の攻撃力と防御力の両面を高めることができるとされており、副作用を軽減しながら治療効果を向上させる新たな選択肢として期待されています。

効果が出る人と出にくい人の違い

免疫チェックポイント阻害剤は、非常に有効なケースがある一方で、すべての患者さまに効果があるとは限らないという特徴もあります。

効果に差が出る理由として、以下のような要素が影響すると考えられています。

| 要素 | 説明 |

| PD-L1発現量 | がん細胞や免疫細胞にPD-L1が多いほど、阻害剤の効果が出やすい傾向がある |

| MSI-High(遺伝子異常) | 遺伝子修復機能が壊れているがんは、免疫に見つかりやすく、効果が高まりやすい |

| 免疫細胞の活性状態 | T細胞の活性状態が低い場合効果が限定的となることがある |

| がんの種類や進行度 | もともとのがん種によって、免疫治療の効きやすさに違いがある |

| 全身状態や栄養状態 | 体の免疫システムがしっかり働くためには、体力や栄養状態も重要 |

このように、免疫チェックポイント阻害剤の効果は患者さま個々の体質やがんの性質に強く影響されるため、治療前の検査や専門医の判断が非常に重要です。

免疫チェックポイント阻害剤の副作用

免疫チェックポイント阻害剤は、T細胞のブレーキを解除してがんを攻撃する治療法ですが、その一方で「自己免疫反応」による副作用が現れることがあります。

これは、がん細胞だけでなく正常な細胞に対しても免疫が過剰に働いてしまうことが原因です。

副作用は皮膚・腸・肺・肝臓・内分泌(ホルモン)系など全身のさまざまな臓器に及ぶ可能性があり、症状や重症度には個人差があります。ごくまれに重篤化することもあるため、早期の発見と適切な対応が重要です。

なお、具体的な副作用の種類や発現時期、注意点などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:免疫チェックポイント阻害剤の副作用とは?発現時期や他のがん治療についても解説

免疫チェックポイント阻害剤と6種複合免疫療法

免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞に対する免疫反応を高める一方で、副作用の管理や免疫全体のバランスを考える必要がある治療法です。そこで副作用が少ない免疫療法として近年注目されているのが、「6種複合免疫療法」です。

この治療法は、役割の異なる6種類の免疫細胞を活性化し増殖させることで、がんを多角的に攻撃します。患者さま一人ひとりの体調や治療歴に合わせて柔軟に取り入れられます。

さらに現在では、6種複合免疫療法においても、免疫チェックポイント阻害剤の作用を組み合わせ、副作用への配慮と治療効果の向上を両立させる「チェックポイントガード」 を選べるようになりました。

「チェックポイントガード」は、免疫チェックポイント阻害薬の使用量が通常の薬剤投与に比べて少ないため、副作用の発生頻度や重症度が低くなると期待できる点が大きな特徴です。

次の章では、この6種複合免疫療法について詳しくご紹介します。

6種複合免疫療法

6種複合免疫療法は、6種類の免疫細胞を活性化・増殖させてがん細胞を攻撃する治療法です。

6種類の免疫細胞は以下のとおりです。

- 樹状細胞:がん細胞を認識し、他の免疫細胞にがん細胞の抗原を提示する。

- ヘルパーT細胞:樹状細胞が提示した抗原を認識し、キラーT細胞やNK細胞を活性化させることで攻撃の指令を出す。

- キラーT細胞:抗原をもとにがんを探し出し、攻撃する。

- NK細胞:抗原を隠したがん細胞も探し出し、直接攻撃する。

- NKT細胞:他の細胞を活性化し、免疫環境を改善して攻撃力を高める。活性化させた細胞が長期免疫記憶を獲得し、長期的にがんを攻撃できる。

- ガンマデルタT細胞:指令を必要とせず他のT細胞とは全くちがう方法でがんを認識し攻撃する。

これらの免疫細胞が相互に作用することで、免疫システムが全体的に強化され、がんの進行を抑制します。

6種複合免疫療法は、がんの進行度や患者の体調に応じた治療計画が立てられるため、オーダーメイドの治療として注目されています。

6種複合免疫療法は患者さま自身の細胞を使用するため副作用が少ない治療法です。

また、化学療法や放射線療法などの標準的な治療と組み合わせることで治療効果を向上させることができます。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい

患者さま自身の免疫細胞を利用するため、抗がん剤のような強い副作用はほとんどありません。他の治療で継続が難しいと判断された場合でも、治療を続けられる可能性があります。

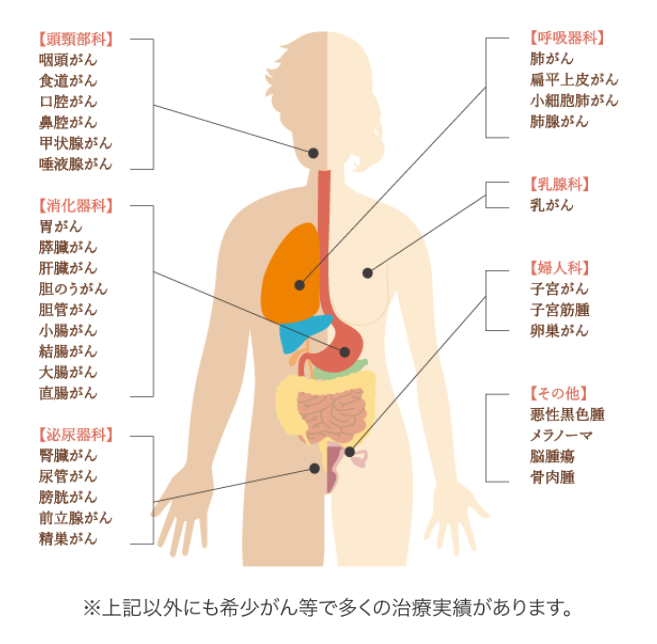

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応

外科手術・化学療法・放射線治療と組み合わせることができ、一部の血液がん(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/悪性リンパ腫)を除き、ほぼすべてのがんに適応可能です。

さらに、手術後に残ったがん細胞の抑制や、再発・転移の予防にも効果が期待できます。

③入院の必要なし。採血と点滴だけの通院治療

入院を必要とせず、採血と点滴で進められるため、患者さまの生活リズムを大きく変えることなく治療を受けられます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

6種複合免疫療法の2つのコース

「CSC」

がん治療をご希望の方や、過去にがんの経験がある患者様には、6種複合免疫療法「CSC」をご提供します。

「CSC」では、免疫チェックポイント阻害薬を付加する「チェックポイントガード」のオプションを追加することができます。

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の働きを抑制することを防ぐ薬です。6種複合免疫療法「CSC」と組み合わせることで、投与した免疫細胞の闘う力を最大限に引き出し、6 種複合免疫療法単独での治療に比べて高い治療効果が期待できます。

「BASIC」

がんのリスクが心配な方にはがん予防のための6種複合免疫療法「BASIC」をご提供します。6種類の免疫細胞を培養して活性化・増殖し、これらの免疫細胞を体の中に戻すことで、がんの発生リスクを低減します。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00