がん患者様のためのお役立ちブログ

卵管がんのステージ4の症状とは? ステージ別特徴や治療法まで詳しく解説

卵管がんは、女性の生殖器にできるがんの中でも非常にまれながんであり、早期発見が難しいという特徴があります。

特にステージ4に進行すると、治療の選択肢が限られるほか、日常生活にも大きな支障をきたすことがあります。

今回の記事では、卵管がんの基礎知識から、種類・症状・転移・治療法、そしてステージごとの特徴や治療の選択肢について詳しく解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

INDEX

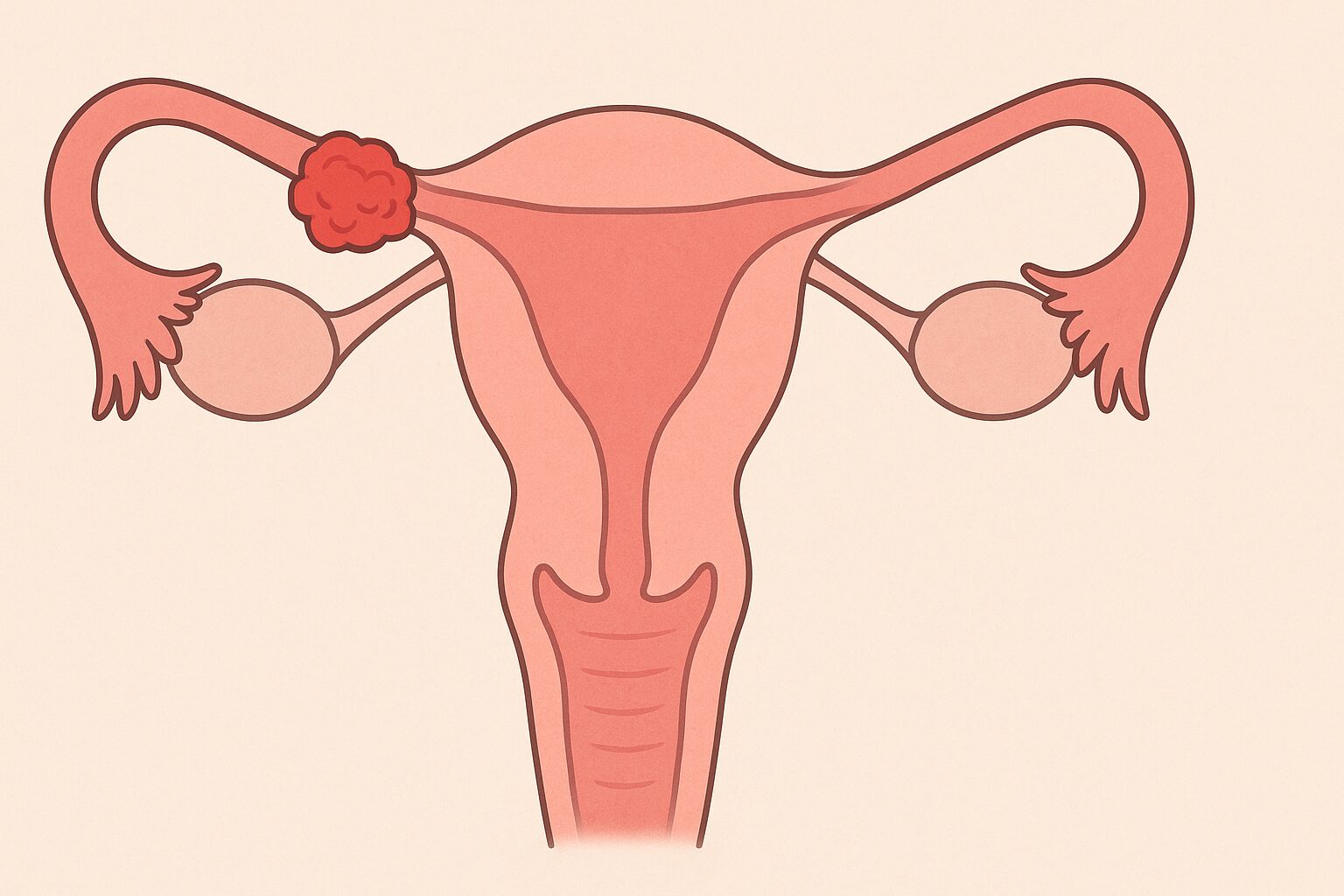

卵管がんとは? 種類と特徴

卵管がんは、女性の生殖器の一部である卵管に発生する悪性腫瘍で、婦人科がんの中では非常にまれながんとされています。

卵管は、卵巣と子宮をつなぐ細長い管状の器官で、排卵された卵子を子宮へと運ぶ役割を担っています。

この部位にがんが発生すると、初期はほとんど自覚症状がないため、発見が遅れることが少なくありません。

卵管がんは、主に以下の3つの組織型に分類されます。卵管がんの組織型とは、がん細胞の性質や特徴をもとに分類されるタイプのことを指します。

| 組織型 | 特徴 |

| 漿液性腺がん | 最も多く見られるタイプ。進行が速く、卵巣がんと性質が似ているため、診断や治療で区別が難しいことがある。 |

| 内分泌型腺がん | ややまれなタイプで、進行は比較的ゆるやか。 |

| 明細胞がん・粘液性腺がん | 非常にまれなタイプ。再発や転移のパターンに特徴があり、個別の経過をたどることがある。進行はゆるやか。 |

このように卵管がんにはいくつかの種類がありますが、実際にはがんが卵巣・卵管・腹膜のいずれに由来するかの判別が難しい場合が多く、「卵巣・卵管・腹膜がん」としてひとくくりに扱われることもあります。

特に卵巣がんの中で最も多いタイプである漿液性腺がんでは、卵管の「采(さい)」と呼ばれる部分にがんの起源があることが近年の研究で明らかになっており、従来卵巣がんとされてきたケースの中にも、実際には卵管がんが発生源であった可能性が示唆されています。

卵管がんは、がんが腹腔内に広がりやすい特徴があります。

また、早期の段階で見つけることが難しく、診断時にはすでに他臓器への転移が見られることもあります。

卵管がんの症状(ステージ別)

卵管がんは進行段階によって現れる症状が異なります。

ここでは、ステージ1からステージ4まで、それぞれの段階で見られる主な症状や身体への影響について解説します。

卵管がん ステージ1の症状

卵管がんのステージ1は、がんが卵管内にとどまっている段階で、他の臓器やリンパ節への広がりは見られません。

初期段階であるため、 自覚症状が乏しく気づかれにくいことが多いです。

まれに以下のような症状が現れることがあります。

- 軽度の不正出血

- 下腹部の違和感や痛み

- おりものの異常(量・性状の変化)

これらの症状は一過性であることも多く、日常生活に支障をきたすほどではないため、他の婦人科疾患と区別がつきにくいのが実情です。

卵管がん ステージ2の症状

ステージ2の卵管がんは、がんが卵管を越えて骨盤内の臓器(子宮・卵巣・膀胱・直腸など)に広がっている状態を指します。

進行に伴い、次のような症状が現れることがあります。

- 下腹部の痛みや張り

- 不正出血

- 下腹部のしこり感

- 排尿・排便時の違和感や異常感

違和感を覚えた際の内診や画像検査などで異常が見つかるケースが多いです。

卵管がん ステージ3の症状

ステージ3の卵管がんは、がんが骨盤を越えて腹腔内に広がっている段階であり、リンパ節への転移がある場合や、腹腔内への広がりとリンパ節転移の両方が認められる場合も含まれます。

症状がより顕著になり、日常生活にも支障が出やすくなります。

代表的な症状には以下のようなものがあります。

- 持続的な下腹部痛や骨盤の重だるさ

- 腹部膨満感(腹水による張り)

- 食欲不振や吐き気

- 急激な体重減少や全身の倦怠感

がんの進行により腹膜播種(がんの散らばり)を伴うこともあり、診断時にはすでに病変が広範囲に及んでいるケースも少なくありません。

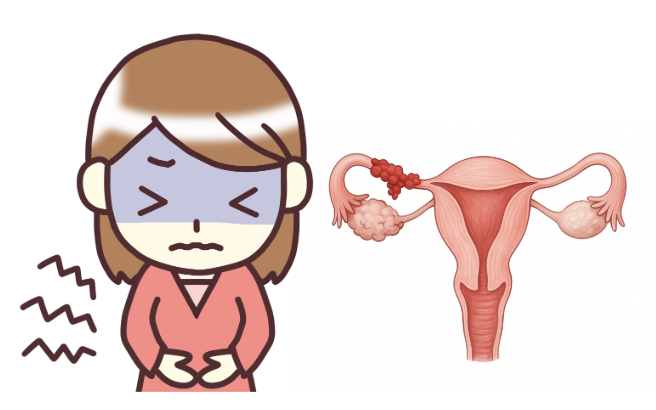

卵管がん ステージ4の症状

ステージ4の卵管がんは、がんが腹腔外の臓器(肝臓や肺、骨など)に転移している状態を指します。

この段階では、全身に及ぶ症状が現れることが多く、体力や生活の質への影響も大きくなります。

主な症状は以下のとおりです。

- 強い腹部膨満感や腹水の貯留

- 食事がとれないほどの食欲不振

- 息切れや胸の痛み(肺転移時)

- 骨の痛みやしびれ(骨転移時)

- 極度の倦怠感や体重減少

卵管がんのステージごと5年生存率と余命

卵管がんは比較的まれながんであるため、明確な統計は限られていますが、卵巣がんと類似した傾向を示すとされています。

| ステージ | 5年生存率の目安 |

| ステージ1 | 約80%前後 |

| ステージ2 | 約60%前後 |

| ステージ3 | 約30~40%程度 |

| ステージ4 | 約20%以下 |

ただし、これらの数値はあくまで目安であり、年齢、全身状態、治療の内容などによって大きく異なります。

適切な治療を受けることで余命を延ばせる可能性は十分にあると考えられます。

余命に関しても一律には言えず、治療により長く日常生活を維持できるケースもありますので、希望を持って治療に臨んでいただくことが大切です。

卵管がんの末期の症状

卵管がんが末期になると、がんによる全身の消耗が進み、局所的な症状だけでなく、生活全般に影響を及ぼすような全身症状が現れます。

具体的には以下のような症状がみられることがあります。

- 食事量の著しい減少と栄養不良

- 全身の強い倦怠感や脱力感

- 思考力や集中力の低下

- 意識がぼんやりする、日中の眠気が増す

こうした症状は、体力の低下や代謝の変化により徐々に進行します。

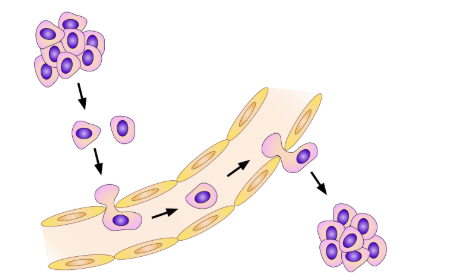

卵管がんの転移先

卵管がんは、発見時点ですでに他の臓器に転移しているケースも少なくありません。

卵管は腹腔内に位置し、周囲にはリンパ管や血管が多く存在するため、がん細胞がこれらを通じて広がりやすい構造となっています。

そのため、早期から転移しやすく、進行が速いのが特徴です。

転移の経路には以下のようなものがあります。

| 転移経路 | 特徴・影響 | 代表的な転移先 |

| 腹膜播種 | 卵管から腹腔内にがん細胞が散らばり、腹膜全体に広がる。腹水がたまり、腸の動きが妨げられることがある。 | 腹膜全体 |

| リンパ行性転移 | 骨盤内や大動脈周囲のリンパ節へがん細胞が移動。しこりやリンパ節の腫れとして現れる。 | リンパ節 |

| 血行性転移 | 血液の流れに乗って遠隔臓器へ移動。進行例では複数臓器に転移が見られることもある。 | 肝臓、肺、骨、脳 |

これらの転移が起こると、症状が急激に進行したり、複数の臓器にわたって管理が必要となるため、全身を対象とした治療が求められます。

特に腹膜播種を伴う場合は、腹部の膨満感や食欲不振など、生活の質(QOL)に大きく影響する症状が出やすくなります。

卵管がんステージ4の治療法とは

卵管がんのステージ4は、がんが骨盤外の臓器や遠隔部位(肝臓、肺、骨、脳など)に転移している進行状態を指します。

根治的な治療が難しい場合もありますが、治療によってがんの進行を抑え、症状を軽減しながら、日常生活をできるだけ長く維持することを目指します。また、状態によっては根治を目指した治療が行われることもあります。

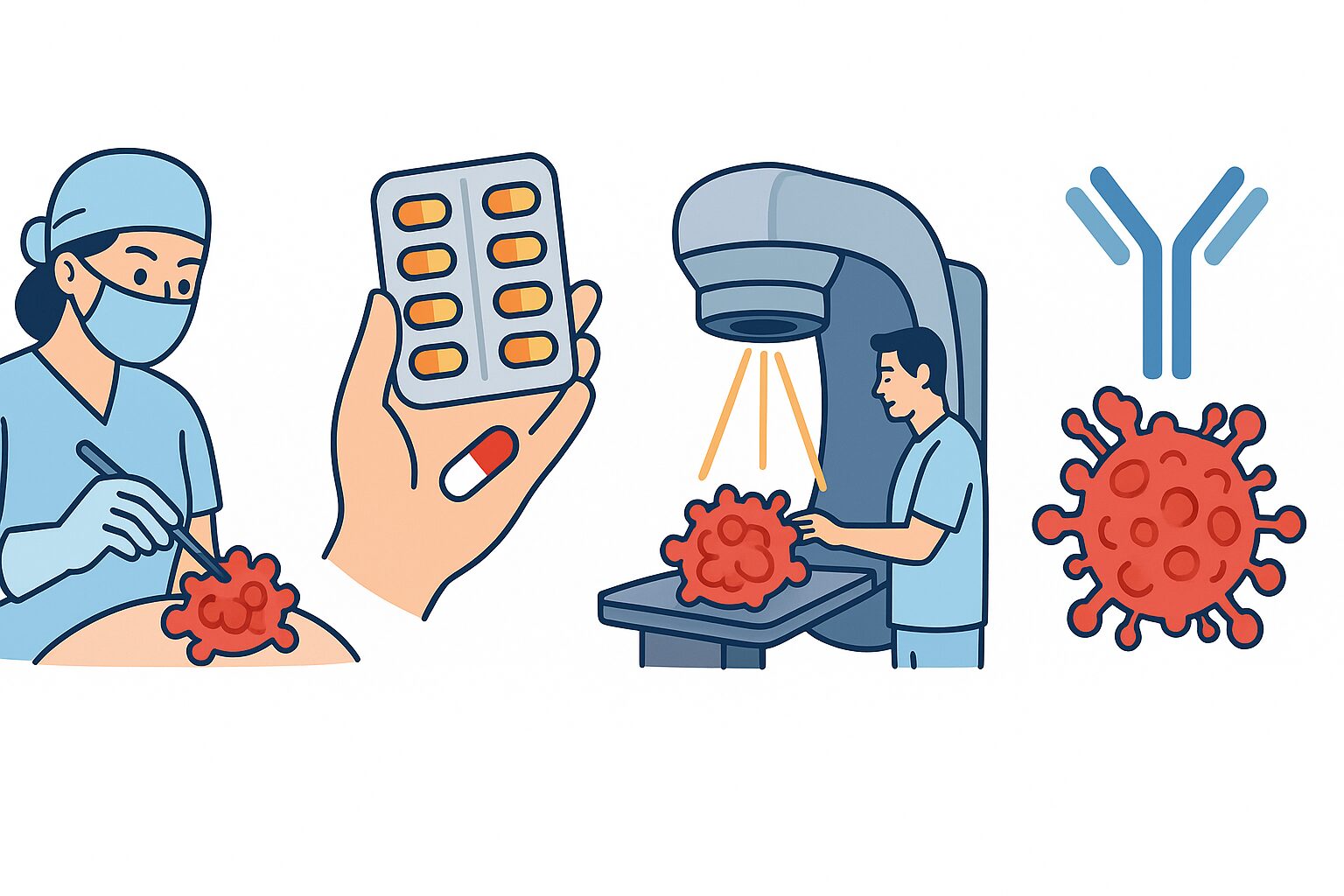

治療の基本は、手術と化学療法を中心とした多角的アプローチです。

状況に応じて放射線療法や免疫療法などを組み合わせることもあります。

| 治療法 | 特徴・内容 |

| 手術(減量手術) | 進行が限定的で体力がある場合に実施。腫瘍を可能な限り切除し、化学療法の効果を高める目的がある。 |

| 化学療法 | プラチナ製剤(カルボプラチン)+タキサン系薬剤(パクリタキセル)の併用が標準。手術前後に行うことが多い。 |

| 分子標的薬 | がん細胞の特定の分子を標的に作用。ベバシズマブ(血管新生阻害薬)などが用いられる。遺伝子変異がある場合に選択。 |

| 免疫療法 | 免疫力を高めてがんを攻撃する治療。免疫チェックポイント阻害薬や、6種類の免疫細胞を使う6種複合免疫療法が注目される。 |

ステージ4での治療の選択肢は多様化しています。

医師と相談しながら、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。

卵管がんと免疫療法

近年、がん治療において注目を集めているのが「免疫療法」です。

これは、体内に本来備わっている免疫の力を活性化させ、がん細胞を攻撃する力を高める治療法です。

卵管がんにおいても、標準治療のひとつである化学療法に加え、免疫療法が選択肢として検討されることが増えてきました。

特に、免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療の幅が広がりつつありますが、それに加えて複数の免疫細胞を活用する新しいアプローチにも関心が集まっています。

その代表的なものが「6種複合免疫療法」です。

これは、異なる役割を持つ免疫細胞を組み合わせて活用することで、より効果的ながん攻撃を目指す治療法です。

以下、さらに詳しく6種複合免疫療法について解説します。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00