がん患者様のためのお役立ちブログ

大腸がんのステージ4とは?生存率や余命、治療法など詳しく解説

大腸がんは、大腸の粘膜に悪性腫瘍が発生する病気で、特に直腸や結腸に多く見られます。

初期段階では自覚症状がほとんど現れないため、発見が遅れるケースが多いです。

ステージ3、ステージ4と進行し、血便や腹痛、便秘といった症状が現れてから見つかることも少なくありません。

また、進行が進んだ大腸がんは、周辺臓器やリンパ管や血管を通じて遠隔に転移することもあります。

今回の記事では、大腸がんのステージ4の特徴や症状を中心に、生存率や余命、転移、最新の治療法について解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

INDEX

大腸がんとは

大腸がんは、大腸の粘膜にできる悪性腫瘍です。

直腸にできるがん(直腸がん)、結腸にできるがん(結腸がん)などを総称して大腸がんと表現します。

特に日本はじめ先進国で増加しており、生活習慣や食生活の変化が一因とされています。

初期段階では症状が現れにくく、進行とともに血便、腹痛、下痢、便秘などの消化器症状が現れてきます。

進行すると周囲の臓器だけでなく、リンパ管や血管を通り遠隔の臓器へ転移することもあります。

大腸がんのステージと症状

大腸がんの症状は、ステージによりさまざまです。

以下、大腸がんのステージごとの具体的な症状について解説していきます。

大腸がんステージ1

大腸がんのステージ1は、がんが大腸の内側にとどまり、粘膜層や筋層に浸潤している状態です。

この初期段階ではがんが大腸の外側やリンパ節に広がっていないため、手術による治療で根治が期待できることが多いです。

しかし、ステージ1では自覚症状がほとんどないため、患者さまの多くが異常に気づきません。

便秘や下痢、または血便といった軽度の症状が現れることもあるものの、これらは他の軽い症状と誤認されることが多く、受診が遅れる原因となります。

特に血便は痔などと混同されやすいため、注意が必要です。

大腸がんステージ2

ステージ2の大腸がんは、がんが大腸の壁を貫通しているものの、リンパ節や他の臓器にはまだ転移していない状態を指します。

この段階ではがんが大腸の外側にまで進行しているため、症状が現れることが多くなりますが、ステージ1と同じく一般的な不調と似ており、見逃されてしまう傾向があります。

主な症状としては、便秘や下痢が続く、便に血が混じる、腹部の不快感や腹痛などがあります。

場合によっては腸閉塞を引き起こし、これにより便秘や下痢が繰り返されることもあります。

また、進行に伴い、食欲不振や体重減少、倦怠感といった全身症状も現れることがあります。

大腸がんステージ3

ステージ3の大腸がんでは、がんが大腸の壁を越えて広がり、近くのリンパ節にも転移している状態です。

この段階になると、より明確な症状が現れることが多くなります。

便に粘液が混じったり、血便が続く場合があります。

また、腹痛や腹部の張りが増え、腸閉塞が原因で便秘や下痢が繰り返されることもあります。

さらに、体重減少や食欲不振、倦怠感といった全身症状も顕著になります。

がんの進行に伴い、体力の低下が見られ、疲労感や不調を感じることが増えてきます。

大腸がんステージ4

ステージ4の大腸がんは、がんが大腸以外の臓器、特に肝臓や肺に転移している状態です。

この段階では、全身にわたる症状が現れ、局所的な痛みだけでなく、全身の不調が顕著になります。

血便や便秘、下痢といった消化器系の異常が続くほか、進行によって体重減少や強い倦怠感が現れます。

また、肝臓や肺への転移により、黄疸や呼吸困難といった症状が見られることもあります。

さらに、腹部に強い痛みや腫れが現れることがあり、これは腸閉塞やがんの進行によるものです。

転移先の臓器に応じて特有の症状が加わり、患者さまの体調が急速に悪化することもあります。

大腸がんのステージごとの5年生存率と余命

大腸がんの5年生存率は、進行度(ステージ)によって大きく異なります。

ステージ1では治療による根治が期待できることで、5年生存率は83.1%と高い水準です。

ステージ2ではがんが大腸外に広がっていますが、リンパ節や他の臓器への転移がみられないため、5年生存率は75.6%です。

ステージ3では手術と化学療法が組み合わせて行われますが、リンパ節転移があり、5年生存率は68.7%と低下します。

ステージ4になると、がんが遠隔臓器に転移しており、根治が難しいため5年生存率は17.0%です。この段階では、治療は主に症状緩和や延命が目的となります。

ステージ4の余命は、進行の程度や患者さまの体力によって異なり、数か月から数年とされています。しかし、近年の免疫療法や新しい治療法によって、元気に生活できる期間が延びることも期待されています。

参考:院内がん登録生存率集計結果閲覧システム 大腸がん5年生存率|がん情報サービス

大腸がんステージ4と腸閉塞

大腸がんステージ4では、がんの進行により腸閉塞(イレウス)のリスクが高まることがあります。

特に、大腸の腫瘍が大きくなり腸管を塞いでしまうことで、腸の通過が妨げられ、症状が引き起こされます。

また、腹膜転移や手術後の癒着によっても腸閉塞が発生することがあります。

腸閉塞の主な症状

- 腹痛や強いお腹の張り(膨満感)

- 吐き気・嘔吐(食事が通過しないため)

- 便秘やガスが出なくなる(腸の通過障害)

- 重症化すると発熱や腹膜炎のリスク

腸閉塞の治療には、絶食・点滴治療で腸を休ませる方法や、鼻から管(イレウス管)を入れて腸内のガスや液体を排出する方法があります。

腫瘍による閉塞が重度の場合、人工肛門(ストーマ)造設やバイパス手術が必要になることもあります。

大腸がんステージ4と腹膜播種

腹膜播種(ふくまくはしゅ)とは、大腸がんが進行し、がん細胞が腹膜内に広がる状態を指します。

ステージ4の大腸がんでは、腫瘍が腸壁を突き破り、がん細胞が腹腔内に散らばることで発生します。腹膜播種は進行がんの特徴の一つであり、治療が難しいケースが多いのが現状です。

腹膜播種の主な症状

- 腹部の膨満感や腹水の貯留(腹水がたまることでお腹が張る)

- 食欲不振や体重減少(消化器の働きが低下する)

- 腹痛や消化不良(腸の動きが悪くなる)

- 腸閉塞を引き起こすこともある

腹膜播種の治療には、化学療法や分子標的薬による全身治療が中心となります。

また、腹水が多い場合は排液処置を行うこともあります。

手術による完全切除が難しいため、症状の緩和や生活の質(QOL)の維持を目的とした治療が重要になります。

関連記事:「がんで腹水がたまってしまったときの余命は?腹水の治療法や同時に検討したいがん治療」

大腸がんにおける転移

大腸がんは進行すると、血流やリンパ液を介して他の臓器に転移する可能性が高まります。特に、肝臓や肺、リンパ節に転移しやすい特徴があります。

転移の発生部位によって、治療法や予後が異なります。

大腸がんの肺転移

大腸がんの肺転移とは、がん細胞が血流を通じて肺に到達し、新たな腫瘍を形成する状態を指します。

大腸がんは主に門脈を介して肝臓に転移しやすく、血流がさらに進むことで肺へ転移するケースもあります。

肺転移は、大腸がんの遠隔転移の中で肝転移に次いで多く、ステージ4の診断基準の一つとなります。

肺転移の主な症状

- 咳や息切れ(腫瘍が大きくなると気道を圧迫)

- 血痰(がん細胞が肺組織を破壊することで出血)

- 胸痛(がんが胸膜に影響を及ぼす場合)

- 無症状のことも多い(検診や画像検査で発見されることが多い)

肺転移は、早期に発見できれば手術による切除が可能なケースもあり、適切な治療を行うことで長く日常生活を維持できる可能性が高まります。

大腸がんの脳転移

大腸がんの脳転移は比較的まれですが、進行がん(ステージ4)において発生することがあります。

がん細胞が血流を介して脳へ到達し、腫瘍を形成することで発生し、特に肺転移を経由して脳に転移するケースが多いとされています。

脳転移の主な症状

- 頭痛や吐き気(脳圧の上昇による影響)

- めまいや視覚障害(腫瘍が視神経を圧迫)

- 手足のしびれや麻痺(神経が障害される)

- けいれん発作や意識障害(腫瘍の進行による影響)

脳転移は症状が急速に進行することがあります。放射線療法や手術により症状を軽減し、生活の質(QOL)を維持することが治療の大きな目的となります。

大腸がんの肝転移

大腸がんの肝転移とは、がん細胞が門脈(腸から肝臓へ流れる血管)を介して肝臓に到達し、新たな腫瘍を形成する状態を指します。

大腸がんの遠隔転移の中で最も頻度が高く、ステージ4の診断基準の一つとされています。

肝転移の主な症状

- 右上腹部の違和感や痛み(肝臓の腫れによる圧迫)

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)(肝機能の低下)

- 食欲不振や体重減少

- 初期は無症状のことが多い(定期検査で発見されることが多い)

近年では化学療法や分子標的薬の進歩により、肝転移に対する治療の選択肢も広がっています。

大腸がんのリンパ節転移とリンパ節郭清

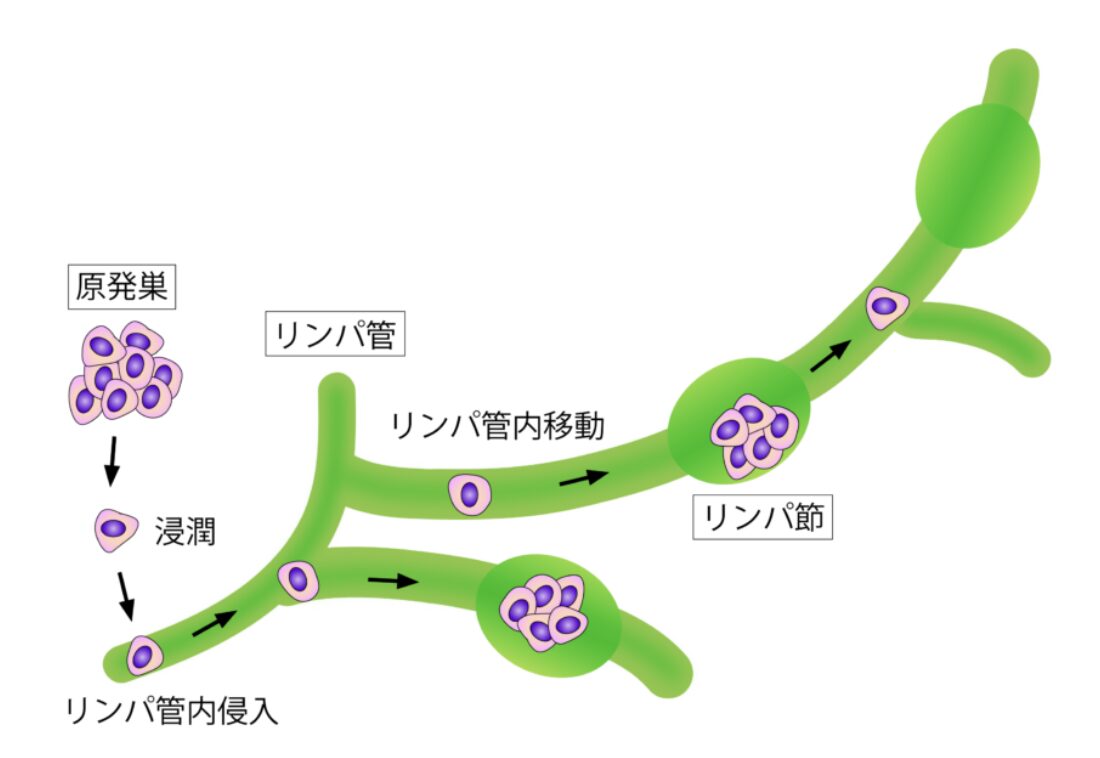

リンパ節転移とは、大腸がんの細胞がリンパ管を通じて周囲のリンパ節に拡がる状態を指します。

リンパ節は体内の免疫機能を担う組織ですが、がん細胞が転移すると、さらに遠隔臓器へ広がるリスクが高まります。

特に、腸間膜リンパ節、傍大動脈リンパ節、鎖骨上リンパ節への転移が多く見られます。

リンパ節郭清(かくせい)は、がんの転移が疑われるリンパ節を外科的に切除する手術のことです。

大腸がんの手術では、腫瘍周囲のリンパ節を切除する「D2郭清」が標準的に行われます。進行がんの場合、より広範囲のリンパ節を切除する「D3郭清」が検討されることもあります。

大腸がんステージ4の治療法とは?

大腸がんはステージに応じて、さまざまな治療法が選択されます。

以下、大腸がんの治療法について詳しく説明します。

大腸がんの治療法:手術

大腸がん治療の中でも、手術は最も一般的で効果的な方法ですが、がんが局所にとどまっている場合や、他の臓器に転移がない早期の大腸がんで選択されるケースが多いです。

手術ではがんのある部分を切除し、周囲の正常な組織やリンパ節も一緒に摘出する(リンパ節郭清)ことで、がんの再発リスクを下げ、がん細胞の完全除去を目指します。

具体的な手術には、結腸切除術や直腸切除術があり、がんの位置や進行度に応じて部分的な切除や、大腸全体の切除が検討されます。

また、可能な場合は、患者さまの体への負担を少なくするため、腹腔鏡手術が選ばれることも多く、これにより回復が早く、合併症のリスクも低くなります。

進行した大腸がんでは、手術後に化学療法や放射線療法を併用することで再発を防ぐのが一般的です。

大腸がんの治療法:放射線治療

放射線治療は、大腸がんの中でも特に直腸がんに効果的な治療法です。

放射線を使用してがん細胞を破壊し、がんの進行を抑える方法で、特にがんが直腸付近にある場合に効果が期待できます。

手術前にがんを縮小させて手術をしやすくする目的で放射線治療が行われる(術前放射線療法)こともあります。また、手術が難しい場合や再発リスクが高い場合には、手術後に追加で行うこともあります。

放射線治療の特長は、がん細胞をピンポイントで攻撃し、周囲の正常な組織へのダメージを最小限に抑えられることです。

また、進行したがんや手術が難しい場合にも効果的です。副作用としては、治療部位の炎症や皮膚の赤み、消化器系の不調が見られることがありますが、治療後に軽減することが多いです。

特に進行がんや再発がんでは、化学療法と併用することで治療効果を高め、患者さまの生活の質を維持することが目指されます。

放射線治療は、大腸がん治療の重要な選択肢の一つです。

大腸がんの治療法:薬物療法

薬物療法は、手術後の再発予防や進行したがんの治療に広く用いられます。

薬物療法には、化学療法、分子標的療法、免疫療法があり、それぞれ異なる作用でがん細胞の増殖や転移を抑制します。

化学療法は抗がん剤を使用し、がん細胞を攻撃してその進行を抑えることを目的とします。

手術後に再発を防ぐために使われることが多く、進行した大腸がんでも延命効果が期待されています。

分子標的療法は、がん細胞に特異的に作用する薬剤を使うため、副作用が比較的少なく、進行がんに対しても効果があります。

免疫療法は、患者さま自身の免疫システムを活性化し、がん細胞と闘う力を引き出す治療法です。他の治療法との併用でより大きな効果が期待でき、近年では免疫療法が新たな選択肢として注目されています。

代表的な免疫療法には、免疫チェックポイント阻害剤があります。

この治療法は、がん細胞が免疫細胞の攻撃を回避するメカニズムをブロックし、免疫システムががん細胞を効率的に攻撃できるようにします。

これによりがんの進行を抑える効果が期待できますが、副作用が伴うため慎重に進める必要があります。

さらに、近年注目されている6種複合免疫療法は、6つの異なる免疫療法を組み合わせることで、免疫システム全体を強化し、がん細胞への攻撃力をさらに高めます。

この治療法は、副作用が比較的少ないため、化学療法や放射線療法と併用して体への負担を軽減しながら治療を進めることが可能です。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00