がん患者様のためのお役立ちブログ

がんワクチンとは?仕組みや種類、特徴、副作用、費用の目安など詳しく解説

がん治療の選択肢が広がる中で、近年注目を集めているのが「がんワクチン」による治療です。

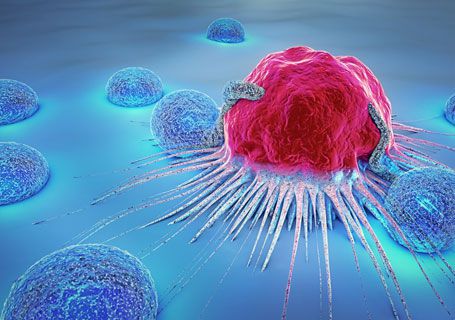

がんワクチンは、感染症に使われるワクチンとは異なり、がん細胞の抗原(標識)を使って免疫細胞にがん細胞を認識させ、がん細胞を特異的に攻撃する治療法です。一部では保険適用の動きもあり、今後ますます普及が期待されている分野です。

この記事では、がんワクチンの仕組みや種類、それぞれの特徴、副作用や費用の目安について詳しく解説するとともに、同じく免疫の力を活用する「免疫療法」や「6種複合免疫療法」についてもわかりやすくご紹介します。

がんと向き合う上での選択肢を広げるために、ぜひ参考にしてみてください。

【がんの治療の選択肢としておすすめしたい「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。

INDEX

がんワクチンとは

がんワクチンとは、患者さま自身の免疫機能を利用してがん細胞を攻撃させることを目的とした治療法です。

「ワクチン」と聞くと、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症予防を連想するかもしれませんが、がんワクチンはそれとは少し異なります。がん細胞特有の目印(抗原)を免疫細胞に認識させることで、がん細胞を選択的に排除できるようにするものです。

すでにがんを発症している患者さまに使用される「治療用ワクチン」が主流ですが、再発予防や進行抑制を目的に使われることもあります。

近年では、患者さまご本人の生体がん細胞を取得し利用した「個別化ワクチン」の研究も進んでおり、がん治療の新たな選択肢として注目されています。

がんワクチンの保険承認

現時点で、日本国内でがんワクチンが公的医療保険に承認されているケースは非常に限られています。ほとんどのがんワクチンは、一般的に使用されている標準治療ではありません。自由診療のため、実際に治療を受ける場合は費用は自己負担となります。

ただし、一部のがん種や特定の条件を満たす場合においては、臨床試験や先進医療制度を通じて治療を受けられる機会もあります。今後、治療効果に関するデータ(エビデンス)が蓄積されれば、保険適用範囲が拡大される可能性も期待されています。

がんワクチンの種類と特徴

がんワクチンには、使用される成分や仕組みによってさまざまな種類があります。どの種類も、がん細胞を標的とする免疫反応を引き起こすことを目的に設計され、それぞれに特徴や利点、課題が存在します。

DNAワクチン

DNAワクチンは、がん細胞に特有の抗原をコードした遺伝子(DNA)を体内に導入し、免疫細胞に抗原情報を記憶させる仕組みのワクチンです。体内に導入されたDNAから抗原タンパク質が作られます。そして、その抗原タンパク質を認識した免疫系ががん細胞を攻撃できるよう、このワクチンが誘導します。

この治療法は製造工程が比較的シンプルで、大量生産にも適しており、保存性にも優れるため、医療現場でも取り扱いやすい点がメリットとされています。

現在はまだ臨床試験段階のものが多いですが、個別化治療との相性が良いことから、将来的により精密ながん治療の一翼を担うことが期待されています。

ペプチドワクチン

ペプチドワクチンは、がん細胞に特徴的な短いアミノ酸配列(ペプチド)を投与し、免疫細胞にがん細胞を標的とする反応を引き起こさせる治療法です。この治療法は体への負担が比較的少ないことから、安全性の高い免疫療法として知られています。副作用は一般的に軽度で、注射部位の腫れや軽い発熱程度にとどまるケースが多いとされています。

ただし、がん細胞の性質や患者さまの体質による反応の違いが大きく、効果を最大限に引き出すには個別対応が求められます。

そのため、最近では患者さまの切除がん組織の情報からHLA型(免疫応答に関わる遺伝子型)に適合するペプチドを選び、オーダーメイドで投与する「個別化ペプチドワクチン」も開発が進んでいます。がんの進行抑制や再発予防を目指す新たな選択肢のひとつとして、今後の活用が期待されています。

ウイルスベクターワクチン

ウイルスベクターワクチンは、無害化したウイルスにがん抗原の遺伝子を組み込み、これを体内に送り込むことで免疫系にがん細胞を認識させる治療法です。

ウイルスが本来持つ高い感染力を利用して、抗原情報を効率よく免疫細胞に届けられる点が大きな特長です。これにより、強力な免疫応答を引き起こすことが期待されています。現在も複数のウイルスベクターワクチンが臨床試験段階にあり、安全性や効果をさらに高めるための技術改良が進められています。

一方で、ウイルスベクターに対する免疫反応が過剰になる可能性や、感染症への注意が必要な点もあるため、治療には慎重な管理が求められます。

樹状細胞ワクチン

樹状細胞ワクチンは、体内で免疫反応の司令塔となる「樹状細胞」を活用した治療法です。患者さま自身の血液から樹状細胞を取り出し、がん抗原を取り込ませたうえで、再び体内に戻すことで免疫システムを活性化させます。このプロセスにより、免疫細胞ががん細胞をより効率的に見つけ出し、攻撃するよう促すことが可能になります。

副作用が比較的少なく、患者さまの体にやさしい治療として注目されていますが、樹状細胞を取り出して加工する工程に手間と時間がかかるため、コストや個別対応の面で課題もあります。

現在は、がんの再発予防や進行抑制を目的とした利用が中心ですが、将来的には適用範囲が拡大し、より幅広いがん種への応用が可能になることが期待されています。

mRNAワクチン

mRNAワクチンは、がん細胞に特有の抗原を作る設計図(mRNA)を体内に送り込み、細胞自身に抗原を産生させることで免疫反応を誘導する治療法です。この技術は、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発で広く知られるようになりましたが、現在ではがん治療への応用も急速に進んでいます。

mRNAワクチンは製造期間が短く、設計の柔軟性に優れているため、個々の患者さまに合わせた治療戦略が立てやすいという利点があります。また、mRNAそのものは細胞内で速やかに分解されるため、比較的安全性が高いと考えられています。

現在では、さまざまながん種を対象とした臨床試験が進行中であり、治療効果のさらなる向上が期待されています。今後、がん治療における個別化医療をリードする存在として、非常に注目されている分野です。

がんワクチンの副作用

がんワクチンは、比較的副作用が少ない治療法とされています。

とはいえ、免疫機能を活性化させるという仕組み上、体に何らかの反応が出る可能性はあります。そのため、治療を受ける際には、日々の体調の変化にしっかりと目を向けることが大切です。

主な副作用としては、以下のような症状が報告されています。

- 注射部位の腫れや赤み

- 発熱

- 倦怠感

- 軽度の頭痛

- 関節痛

これらの症状は多くの場合軽度で、数日以内に自然とおさまることがほとんどです。

ただし、まれに免疫反応が過剰に働くことで、通常よりも強い症状が現れるケースもあります。そのため、治療中は日常の体調の変化を丁寧に観察し、普段と違う症状が見られた場合は、速やかに主治医や医療スタッフに相談することが重要です。

また、副作用の出方は使用するワクチンの種類や患者さまの体質によっても異なります。あらかじめ想定されるリスクについて説明を受け、必要に応じた対策を取ることが、安全に治療を進めるうえでのポイントとなります。

がんワクチンの費用

がんワクチンによる治療は、現時点では多くが自由診療の扱いとなっており、費用は患者さま自身の負担となります。健康保険の適用外であるため、一般的な保険診療に比べて高額になる傾向があります。

費用の目安としては、1回の接種につき数十万円程度が相場とされており、治療内容や接種する回数によって総額は大きく異なります。例えば、複数回にわたる接種が必要な場合、総額で100万円以上に達するケースも珍しくありません。さらに、ワクチン接種以外にも、治療前後の検査費用や通院にかかる交通費なども、あらかじめ確認しておくことが大切です。

がんワクチンは、今後の発展が期待される治療法ですが、現時点では研究段階のものも多くあります。治療を検討する際には、効果やリスクだけでなく、経済的な負担についても十分に理解しておくことが大切です。

医療機関から詳しい説明を受け、自分にとって納得できる選択ができるよう、冷静に検討を進めましょう。

免疫療法

がんワクチンは免疫の力を利用する治療法のひとつですが、同じく免疫機能を活性化させてがんに立ち向かう「免疫療法」も注目されています。近年では、免疫チェックポイント阻害薬やエフェクターT細胞療法など、さまざまな方法が開発されており、がん種や病状に応じた治療が可能になりつつあります。

免疫チェックポイント阻害薬による治療法

免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞によって抑え込まれている免疫反応を再び活性化させる治療法です。通常人間の体には、免疫が過剰に攻撃をしないように「ブレーキ機能」が備わっていますが、がん細胞はこの仕組みを利用して免疫からの攻撃を逃れています。

免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキを解除し、免疫細胞ががん細胞を再び攻撃できるようにサポートします。比較的新しい治療法ですが、肺がんや皮膚がんなどを中心に有効性が認められており、適応範囲は広がりつつあります。

ただし、副作用が出る可能性もあるため、慎重な管理のもとで治療が行われます。

エフェクターT細胞療法

エフェクターT細胞療法は、がん細胞を直接攻撃する力を持つT細胞を活用する治療法です。患者さま自身の血液からT細胞を取り出し、体外で活性化・増殖させたあと、再び体内に戻してがん細胞を攻撃させます。

この治療法は、体の免疫力を利用しながら、標的となるがん細胞に対してより積極的なアプローチを取れる点が特徴です。副作用が比較的少ないとされていますが、十分な効果を得るためには患者さまの体力や病状に応じた適切な調整が必要です。

がんワクチンと6種複合免疫療法

がんワクチンは免疫の力を活性化させてがん細胞と闘う治療法のひとつですが、さらに多角的に免疫を強化するアプローチとして「6種複合免疫療法」も注目されています。

これは、6種類の免疫細胞を組み合わせて活性化させることで、がん細胞に対する攻撃力をより高めることを目的とした治療法です。従来の免疫療法に比べ、より広い角度からがん細胞に働きかけることが期待されており、完全寛解後の再発予防や進行抑制にも役立つ可能性があります。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00