がん患者様のためのお役立ちブログ

がんの転移先とは? 各種がんの血行性転移・リンパ行性転移・腹膜播種とその治療法について解説

がんは、最初に発生した場所から血液やリンパなどを通じて体の他の部位へ、時間をかけて広がっていきます。

この現象を、「転移」と言います。

転移が進行すればするほど、治療の難易度は上がります。

また、転移は最初にがんが発生した場所によって、転移しやすい場所が異なります。

今回の記事では、どのがんがどこに転移しやすいのか、また転移がんの治療法についても解説します。

【がんの治療の選択肢としておすすめする「6種複合免疫療法」】

副作用が少なく、他の治療と併用できる!

6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。

治療法は採血と点滴だけの通院治療です。

6種複合免疫療法をおすすめする理由

- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である

- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。

INDEX

がんの転移

がんの転移とは、原発巣(最初に発生したがん)から血液やリンパを通じて別の臓器や組織にがん細胞が広がる現象を指します。

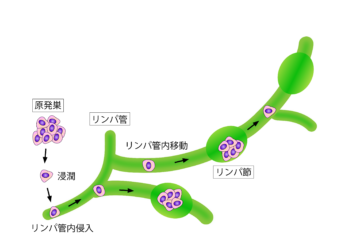

| 血行性転移 | がん細胞が血液の流れに乗り、肺・肝臓・骨・脳などに転移 |

| リンパ行性転移 | がん細胞がリンパ管を通じてリンパ節に転移し、さらに広がる |

| 播種性転移 | がん細胞が腹膜や胸膜などに散らばり、多発性の腫瘍を形成 |

転移と浸潤の違いとは

がんの「転移」と「浸潤」は、どちらもがんが広がる現象ですが、その過程や広がり方に違いがあります。

原発巣から離れた場所でがん細胞が増殖する転移に対して、浸潤は、がん細胞が周囲の正常な組織へ直接入り込み、局所的に増殖することを指します。

がんの転移先

代表的ながんの転移先について詳しく解説します。

大腸がんの転移先

大腸がんは進行すると転移を起こしやすく、特に肝臓や肺への転移が多くみられます。

| 転移先 | 特徴 |

| 肝臓 | 最も転移しやすい臓器。血液を介してがん細胞が到達し、複数の転移巣を形成することがある。 |

| 肺 | 肝転移に次いで多い。血液を介して肺に定着することで起こる。 |

| リンパ節 | がん細胞がリンパ管を通じて広がる。腸管周囲のリンパ節から、さらに遠くのリンパ節へと転移することもある。 |

| 腹膜(播種性転移) | がん細胞が大腸の壁を貫き、腹腔内に広がることで起こる。 |

肺がんの転移先

肺がんは進行すると転移しやすく、特に脳・骨・肝臓・副腎への転移が多く見られます。 転移は主に血液やリンパを介して広がり、症状が出にくいため発見が遅れることもあります。

| 転移先 | 特徴 |

| 脳 | 肺がんの遠隔転移で最も多い。頭痛やめまい、手足のしびれ、言語障害が現れることがある。 |

| 骨 | 背骨や骨盤、大腿骨に転移しやすい。骨の痛みや骨折のリスクが高まる。 |

| 肝臓 | 初期は無症状のことが多いが、進行すると倦怠感や黄疸が出ることがある。 |

| 副腎 | 自覚症状が少なく、他の転移とともに発見されることが多い。 |

前立腺がんの転移先

前立腺がんは進行が比較的ゆっくりですが、進行すると骨やリンパ節、肺、肝臓などへ転移することがあります。

| 転移先 | 特徴 |

| 骨 | 最も多い転移先で、がん細胞が血液を介して骨に広がる。特に脊椎、骨盤、大腿骨などに転移しやすい。 |

| リンパ節 | リンパ液が流れている骨盤や腹部のリンパ節に広がる。腫大すると尿の出が悪くなることもある。 |

| 肺 | がん細胞が血液を介して肺に広がる。初期は無症状のことが多いが、咳や息切れが現れることがある。 |

| 肝臓 | 血液を介して肝臓に広がる。倦怠感や黄疸が出ることがある。 |

胃がんの転移先

胃がんは進行すると、血液やリンパを介して肝臓や肺、骨など、さまざまな臓器へ遠隔転移する可能性があります。

また、腹膜播種(はしゅ)と呼ばれる腹腔内への転移も見られます。

| 転移先 | 特徴 |

| 腹膜(腹膜播種) | 胃がん特有の転移形式。がん細胞が腹腔内に散らばり、腹水や腸閉塞を引き起こすことがある。 |

| 肝臓 | 血行性転移の代表的な部位。進行すると倦怠感や黄疸が出ることがある。 |

| リンパ節 | 胃の周囲のリンパ節から遠隔リンパ節へ転移し、病状の進行とともに広がる。 |

| 肺 | 血液を介して転移。初期は無症状のことが多いが、進行すると咳や息切れが現れる。 |

| 骨 | がん細胞が微小な血管内に侵入し、血液を介して広がる。 |

乳がんの転移先

乳がんは進行すると、血液やリンパの流れを介して遠隔の臓器へ転移することがあります。 特に、骨・肺・肝臓・脳への転移が多いのが特徴です。

| 転移先 | 特徴 |

| 骨 | 血液を介して骨に広がる血行性転移。最も多い転移先。特に脊椎、骨盤、大腿骨などに転移し、痛みや骨折のリスクが高まる。 |

| 肺 | 血液を介して転移。初期は無症状のことが多いが、進行すると咳や息切れが現れる。 |

| 肝臓 | 肝臓は血流が豊富なため、血液を介した転移が起こりやすい。倦怠感や食欲不振、黄疸が出ることがあるが、気づかれにくい。 |

| 脳 | 脳は毛細血管が豊富なため、血液を介して脳に広がる血行性転移が起こりやすい。進行がんで見られることがあり、頭痛やめまい、しびれ、意識障害などを引き起こす。 |

膵臓がんの転移先

膵臓がんは進行が早いがんの一つであり、診断時には転移が発生しているケースが多くみられます。

| 転移先 | 特徴 |

| 肝臓 | 膵臓は門脈と直結しており、血液を介して肝臓に広がる。最も多い転移先。 |

| 腹膜(腹膜播種) | 腹腔内にがん細胞が散らばることで広がる。腹水がたまり、腹部膨満感や消化不良を引き起こす。腸閉塞のリスクがある。 |

| 肺 | 血液を介して膵臓から肺に広がる血行性転移。咳や息切れを伴うことがあるが、無症状のまま進行するケースも多い。 |

| リンパ節 | 膵臓周囲から遠隔リンパ節へ広がる。 |

その他のがんの転移先

がんの転移先はがんの種類によって異なりますが、血液やリンパの流れに乗りやすい臓器ほど転移が起こりやすい傾向があります。 特に、肝臓・肺・骨・脳は多くのがんで共通する転移先となります。また、特定のがんには特徴的な転移パターンも存在します。

| がんの種類 | 転移しやすい臓器 | 主な症状 |

| 食道がん | 肺・肝臓・骨・脳 | 嚥下困難、呼吸苦、倦怠感 |

| 腎臓がん | 肺・骨・肝臓・脳 | 咳・血尿・骨の痛み |

| 子宮頸がん | 肺・骨・肝臓 | 骨盤痛・下肢浮腫 |

| 甲状腺がん | 肺・骨・リンパ節 | しこり・息苦しさ |

| 胆管がん | 肝臓・肺・腹膜 | 黄疸・腹部膨満感 |

転移がんの治療法

転移がんの治療は、がんの種類や転移の範囲、患者さまの全身状態に応じて異なります。 転移が限局的な場合は手術療法が検討されることもありますが、多くの場合は放射線療法や化学療法を組み合わせた全身治療が中心となります。

手術療法

手術療法は転移の範囲が限られている場合に適用されることがあります。 例えば、大腸がんの肝転移や肺転移、乳がんの骨転移など、転移が単一または少数で完全切除が可能な場合には手術が検討されます。 その他の場合は手術と化学療法や放射線療法を組み合わせた治療が一般的です。

| 適応ケース | 具体例 |

| 転移が少数で切除可能 | 大腸がんの肝転移・肺転移 |

| 症状緩和が必要 | 食道がんによる狭窄の解除手術 |

| 局所再発による合併症の予防 | 乳がんの局所再発時の摘出 |

手術療法のメリットと課題

- がん細胞を完全に取り除くことができる可能性がある

- 症状の緩和や生活の質(QOL)の向上が期待できる

- 手術後の合併症や再発リスクがある

手術療法は転移の状況によって大きな治療効果をもたらします。また、全身治療(化学療法や放射線療法)と組み合わせることで、より効果的な治療につながります。

放射線療法

放射線療法は、高エネルギーのX線や粒子線を使ってがん細胞を破壊する治療法です。 転移がんの場合、根治を目的とするケースと、症状を緩和するために行うケース(緩和照射)があり、患者さまの状態に応じて適用されます。

適応ケースの例は以下の通りです。

| 適応ケース | 具体例 |

| 骨転移による痛みの軽減 | 乳がんや前立腺がんの骨転移 |

| 脳転移のコントロール | 肺がん・乳がんの脳転移 |

| 局所転移の縮小 | 肺がんや食道がんのリンパ節転移 |

放射線療法のメリットと課題

- 局所のがん細胞を選択的に攻撃できるため、症状緩和に効果的

- 手術が難しい部位の転移にも適用できる

- 照射部位により副作用が異なり、皮膚炎や倦怠感などが発生することがある

- 広範囲の転移には適用しづらい

放射線療法は、根治を目指したり、転移がんの症状を和らげ、生活の質(QOL)を維持するために非常に有効な治療法です。

化学療法

化学療法は、抗がん剤を用いてがん細胞の増殖を抑えたり、がんを縮小させたりする治療法です。 手術や放射線療法が難しい広範囲の転移がある場合や、症状を管理する目的でも用いられます。

| 適応ケース | 具体例 |

| 全身転移がある場合 | 大腸がんの肝・肺転移、乳がんの多発転移 |

| 手術や放射線が困難な進行がん | 進行した膵臓がん、肺がん、胃がん |

| がんの進行を抑える目的 | 前立腺がんや乳がんのホルモン療法との併用 |

化学療法のメリットと課題

- 全身のがん細胞に作用するため、複数の転移がある場合にも有効

- 手術や放射線療法が難しいケースでも治療の選択肢となる

- 副作用として、吐き気・脱毛・倦怠感・免疫低下などが現れることがある

- 耐性が生じる可能性があり、効果が持続しないことがある

近年では、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、新たな薬剤と併用することで治療効果の向上が期待されています。

転移がんと免疫療法

免疫療法は、患者さま自身の免疫システムを活性化させがん細胞を攻撃する治療法で、転移がんに対する新たな選択肢として注目されています。 特に、従来の化学療法や放射線療法が効きにくい進行がんや遠隔転移があるケースでも、免疫療法によってがんの進行を抑えられる可能性があります。

代表的な免疫療法には、免疫チェックポイント阻害薬やがんワクチン、免疫細胞療法などがあります。特に、免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボやキイトルーダなど)は、肺がん・悪性黒色腫・腎細胞がんなどで高い効果が確認されており、適応が拡大しています。

免疫療法のメリットと課題

- がん細胞を標的にしながらも正常細胞への影響が少ない

- 長期的に効果が持続する可能性がある

- 患者さまの免疫状態によって効果に個人差がある

- 一部の患者さまでは免疫関連の副作用(自己免疫疾患など)が発生することがある

免疫療法は、従来の治療と組み合わせることで、転移がんに対する治療効果を高める可能性があります。

しかし、適応となるがん種や患者さまの状態によって効果が異なるため、専門医と相談しながら治療方針を決めることが重要です。

副作用が少ない6種複合免疫療法

「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。

①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である

患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。

そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。

②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する

がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。

また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。

③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる

6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。

そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。

6種複合免疫療法の治療効果

以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。

A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。

また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。

以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

専任のスタッフが丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

0120-350-552

受付時間月曜〜金曜/09:00 - 18:00

土曜/09:00 - 13:00